Universitarios y prácticas ciberpolíticas en twitter, caso: elecciones presidenciales en colombia 2018

University students and cyberpolitical practices on twitter, case: presidential elections in Colombia 2018

Álvaro Acevedo Merlano

Universidad de la Costa, Colombia

https://orcid.org/0000-0002-0131-0276

alvaroacevedomerlano@gmail.com

Margarita Quintero-León

Universidad de la Costa, Colombia

https://orcid.org/0000-0003-2758-9911

mquinter25@cuc.edu.co

Angie Fontalvo Ortiz

Universidad de la Costa, Colombia

https://orcid.org/0000-0002-8802-049X

angiejul921@gmail.com

Alicia Natali Chamorro Muñoz

Universidad Industrial de Santander, Colombia

https://orcid.org/0000-0002-7189-5943

anchamom@uis.edu.co

RECIBIDO

29/05/2024

ACEPTADO

21/01/2025

RESUMEN

El artículo investiga la influencia de Twitter en la campaña presidencial de Colombia en 2018, enfocándose en los jóvenes universitarios como actores clave en el desarrollo de ciudadanías digitales. A través de encuestas, grupos focales y un análisis detallado de contenido, se abordaron temas centrales para la juventud, tales como paz, empleo, medio ambiente, educación, género y política. Los resultados destacan cómo Twitter se convierte en un espacio donde la discusión política se transforma en entretenimiento, lo que borra las fronteras entre argumentos racionales y opiniones polarizadas. Esta dinámica contribuye a la creación de grupos prejuiciosos, donde la información se compartimenta, y se crea una realidad fragmentada. A pesar de la creciente utilización de Twitter por parte de los jóvenes para informarse sobre los temas políticos, los datos reflejan una visión escéptica sobre el poder real de la plataforma para generar cambios sustanciales o fomentar un pluralismo político auténtico. En este contexto, las campañas políticas en Twitter se perciben como estrategias que explotan las emociones y polarizan las opiniones, en lugar de presentar soluciones viables para los problemas sociales. Además, los jóvenes, conscientes de estas dinámicas, utilizan Twitter principalmente para interactuar con temas que les interesan, pero no siempre para tomar decisiones políticas fundamentadas, debido a la desconfianza hacia los discursos mediáticos. La investigación también revela que las redes sociales, aunque facilitan el acceso a la información, no siempre promueven un debate constructivo. Las campañas de los principales contendientes en la elección utilizaron la plataforma para posicionarse y conectar con los jóvenes. Sin embargo, los resultados indican que, en muchos casos, las expectativas de los estudiantes no se vieron reflejadas en las propuestas presentadas, generando desencanto hacia las promesas políticas.

PALABRAS CLAVE

Twitter; campañas presidenciales; jóvenes; comunicación política; persuasión.

ABSTRACT

The article investigates Twitter’s influence on Colombia’s 2018 presidential campaign, focusing on young university students as key actors in the development of digital nationalities. Through surveys, focus groups and detailed content analysis, central issues for youth were addressed, such as peace, employment, environment, education, gender, and politics. The results highlight how Twitter becomes a space where political discussion is transformed into entertainment, which hides the boundaries between rational arguments and polarized opinions. This dynamic contributes to the creation of prejudiced groups, where information is compartmentalized, and a fragmented reality is created. Despite the increasing use of Twitter by young people to inform themselves about political issues, the data reflect a skeptical view of the real power of the platform to generate substantial change or promote authentic political pluralism. In this context, political campaigns on Twitter are perceived as strategies that exploit emotions and polarize opinions, rather than presenting viable solutions to social problems. In addition, young people, aware of these dynamics, use Twitter mainly to interact with issues that interest them, but not always to make informed political decisions, due to distrust of media discourses. The research also reveals that social media, while facilitating access to information, does not always promote constructive debate. The campaigns of the main contenders in the election used the platform to position themselves and connect with young people. However, the results indicate that, in many cases, the expectations of the students were not reflected in the proposals presented, generating disenchantment with the political promises.

KEYWORDS

Twitter; presidential campaigns; young people; political communication; persuasion.

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, las redes sociales han sido fundamentales en la lucha y campaña política, involucrando a movimientos sociales y políticos en dinámicas como la creación de hashtags y la gestión de campañas. Con todo esto, siguen siendo un campo fértil para la investigación en ciencias sociales, abordando comportamientos pasados y presentes, así como nuestra responsabilidad de fomentar procesos democráticos inclusivos y transparentes. Este artículo analiza la relación entre Twitter y los jóvenes universitarios durante la campaña presidencial de Colombia en 2018, empleando un método cualitativo, con algunos elementos cuantitativos para explorar su uso e influencia en esta población.

La participación de comunidades digitales en plataformas como Twitter durante los procesos electorales nos ha introducido en el ámbito de la ciberpolítica. El tamaño de los seguidores y el posicionamiento de los trending topics desempeñan un papel crucial al influir en la opinión y las decisiones del electorado. Además, estas tendencias en línea reflejan las temáticas más relevantes en la agenda pública y, consecuentemente, en los medios de comunicación (Pérez-Curiel & Sanz-Marcos, 2019).

Esta situación se evidenció en Twitter durante las elecciones presidenciales de Colombia en 2018, plataforma que influyó notablemente en la conversación nacional sobre temas fundamentales para el desarrollo del país, tales como la juventud, el primer empleo, la educación, la paz, el género, entre otros. Tanto el gobierno en funciones como la oposición orientaron sus campañas políticas hacia un discurso polarizado, buscando destacar sus propuestas y trabajo, al mismo tiempo que desacreditaban a sus oponentes.

La dinámica discursiva desempeña un papel crucial en la influencia política, ya que no solo es moldeada por aquellos en el poder, sino que la ciudadanía también participa en la creación de nuevos contenidos multimedia, que pueden incluir noticias falsas, burlas hacia candidatos o apoyo a la difusión informativa desde medios alternativos que desafían la agenda establecida. Todos buscan, desde sus respectivas posiciones, lo que (van Dijk, 1999) describe como el control mental, arraigado en los contextos en los que nos desarrollamos, con el objetivo de mantener el dominio, lo cual, en el entorno digital, puede definir la agenda nacional a través de hashtags.

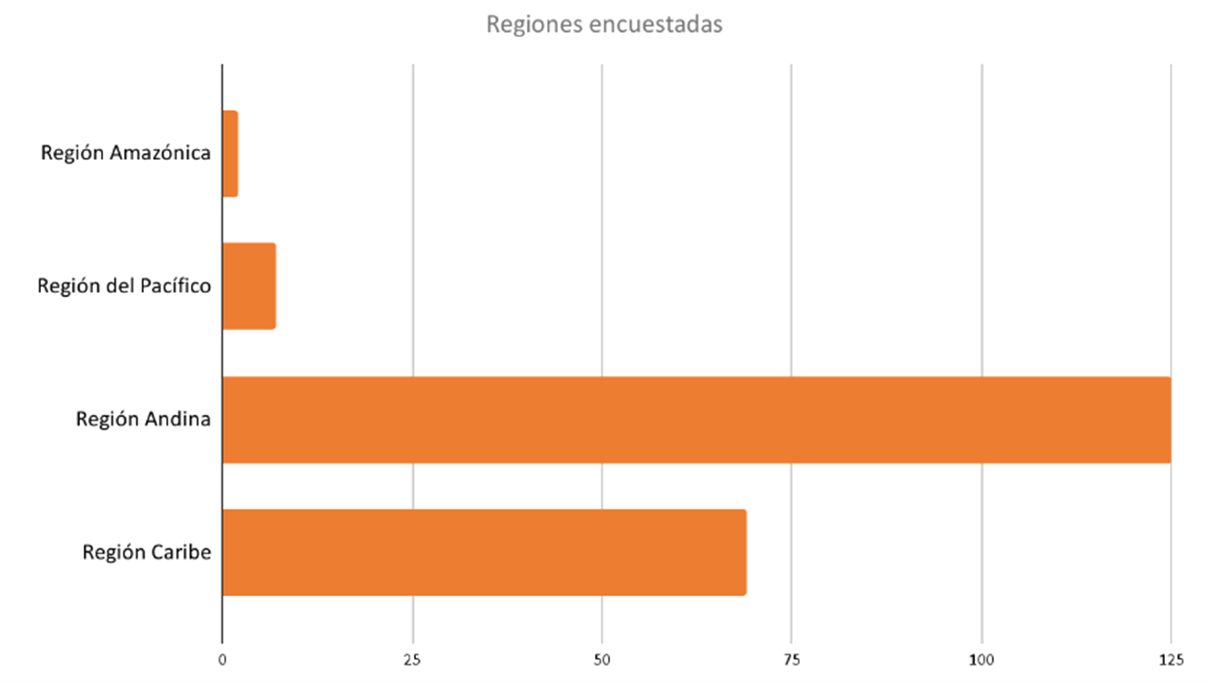

A partir de lo anterior, surge la pregunta, si los discursos compartidos en Twitter influyeron en la decisión de voto de los jóvenes universitarios durante las elecciones presidenciales de Colombia en 2018 y, de ser así, cómo se utilizó esta plataforma. Para explorar esta cuestión, se empleó una metodología cualitativa que combinó revisión documental, grupos focales realizados en Microsoft Teams y encuestas virtuales aplicadas a través de Google Forms. Estas herramientas se dirigieron a estudiantes de las regiones Amazónica, Andina, Caribe y Pacífico colombiano.

Durante este proceso, también analizamos la construcción del discurso político a través de los perfiles y tweets de Iván Duque y Gustavo Petro en Twitter, examinando su estrategia comunicativa y filosofía política. El objetivo fue identificar si lograron influenciar y generar reconocimiento en la comunidad juvenil mediante sus propuestas sobre temas relevantes para el desarrollo del país y para nuevas generaciones que buscan distanciarse de discursos hegemónicos.

MATERIALES Y METODOS

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, definido como un proceso metodológico que implica el análisis de textos, gráficos, discursos e imágenes para comprender y explicar un fenómeno social (Guerrero Bejarano, 2016). Para ello, el primer paso de la investigación fue establecer categorías.

La configuración de las categorías de análisis se basó en un estudio de fuentes teóricas sobre democracia digital Dahlgren, 2013; Cansino, 2017; Mossberger et al., 2007 y su impacto en la juventud (Dahlgren, 2000; Curran, 2005; Meneses et al., 2014). De este análisis surgieron tres planteamientos:

1. Las plataformas virtuales entrelazan esferas públicas y privadas, permitiendo a los jóvenes participar en discusiones políticas antes de ser adultos con derecho al voto, gracias a la proximidad entre temas privados, públicos y campañas políticas. 2. En Twitter se construyen identidades mediante la gestión de emociones, prejuicios y recursos retóricos, con una interacción entre la identidad personal de los jóvenes y la influencia de ciertos perfiles. 3. La brecha digital en el uso de redes sociales y su impacto político es significativa en sociedades desiguales como Colombia, pero se reduce entre jóvenes universitarios con acceso a internet y equipos en los campus, generando una accesibilidad casi total. (Acevedo Merlano et al., 2021).

Teniendo en cuenta estas hipótesis y triangulando la información, se adoptaron los temas de mayor interacción entre la población juvenil, abarcando los intereses de personas de 18 a 27 años, especialmente en una población escolarizada con acceso a internet y recursos de una generación globalizada. A estas categorías generales se agregaron otras del ámbito político nacional, importantes para examinar su impacto en los jóvenes. Estas categorías incluyen temas que fueron tendencia durante la campaña presidencial de 2018 y que generaron conflicto e interacción entre partidos políticos. Además, se adoptaron categorías transversales, enfocadas en el tono y las formas de persuasión, más que en el contenido comunicado.

A partir de lo anterior, se asumieron las siguientes categorías: primer empleo, género y educación. Del segundo grupo se determinaron: paz y medio ambiente. Del tercer grupo, las transversales, se asumieron: emociones, entretenimiento y juventud. Luego, se identificaron en las cuentas de los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, así como en los partidos que representaban (Centro Democrático y Colombia Humana, respectivamente), aquellos tuits dirigidos a jóvenes y relacionados con cada categoría seleccionada. Se analizaron 52 publicaciones de Gustavo Petro y 82 de Iván Duque, explorando la estrategia comunicacional, el comportamiento y la filosofía política utilizada en Twitter para acercarse al electorado.

Una vez analizados los perfiles de Twitter, se identificaron los hashtags con mayor presencia en cada campaña. Destacan: #ElFuturoEsDeTodos, #ConElFuturoNoSeJuega, #DuqueConLosTrabajadores y #ColombiaDecideTIC por parte de Iván Duque, y #TicTacPorLaPaz, #EstamosAUnaX y #YaVieneElCambio en la campaña de Gustavo Petro. Además, se consideraron los hashtags de los partidos políticos. En Colombia Humana, los más frecuentes fueron: #DuqueEsCorrupción, #YaVieneElCambio, #YoVotoPetro, #ColombiaEnVivoConPetro y #LosJovenesSiNosUnimos. En el Centro Democrático se utilizaron #ElFuturoEsDeTodos y #DuqueNosUne. Este análisis permitió conocer el tipo de lenguaje, discurso y material audiovisual utilizado por ambas campañas para influir en las emociones de los ciberciudadanos (Acevedo-Merlano et al., 2023).

Para complementar la metodología, se procedió con la triangulación, que nos permitió analizar el mismo fenómeno desde diversos métodos o enfoques (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). Teniendo en cuenta las declaraciones de los candidatos, el contexto nacional y la influencia de las campañas en los jóvenes, se decidió aplicar una encuesta virtual con preguntas estandarizadas para analizar las respuestas y características de una muestra representativa de la población (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005).

La encuesta se llevó a cabo a través de un formulario de Google Forms, dirigido a jóvenes universitarios de entre 18 y 27 años, ubicados en las regiones de la Amazonía, Andina, Caribe y Pacífico colombiano. El cuestionario incluyó preguntas filtro y de caracterización de la población para determinar el uso de Twitter, la percepción de las categorías de estudio y la opinión sobre la plataforma Twitter y la política nacional. Se recibieron un total de 239 respuestas, de las cuales 210 cumplían con el rango de edad establecido para la encuesta.

Figura 1. Regiones encuestadas.

Asimismo, se llevaron a cabo dos grupos focales con un formato estructurado para fomentar la discusión grupal sobre las opiniones y experiencias de los participantes en relación con el tema planteado (Pacheco & Salazar, 2020), utilizando la plataforma de Microsoft Teams. En total, participaron 17 estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de la Costa, Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad Mariana de Pasto.

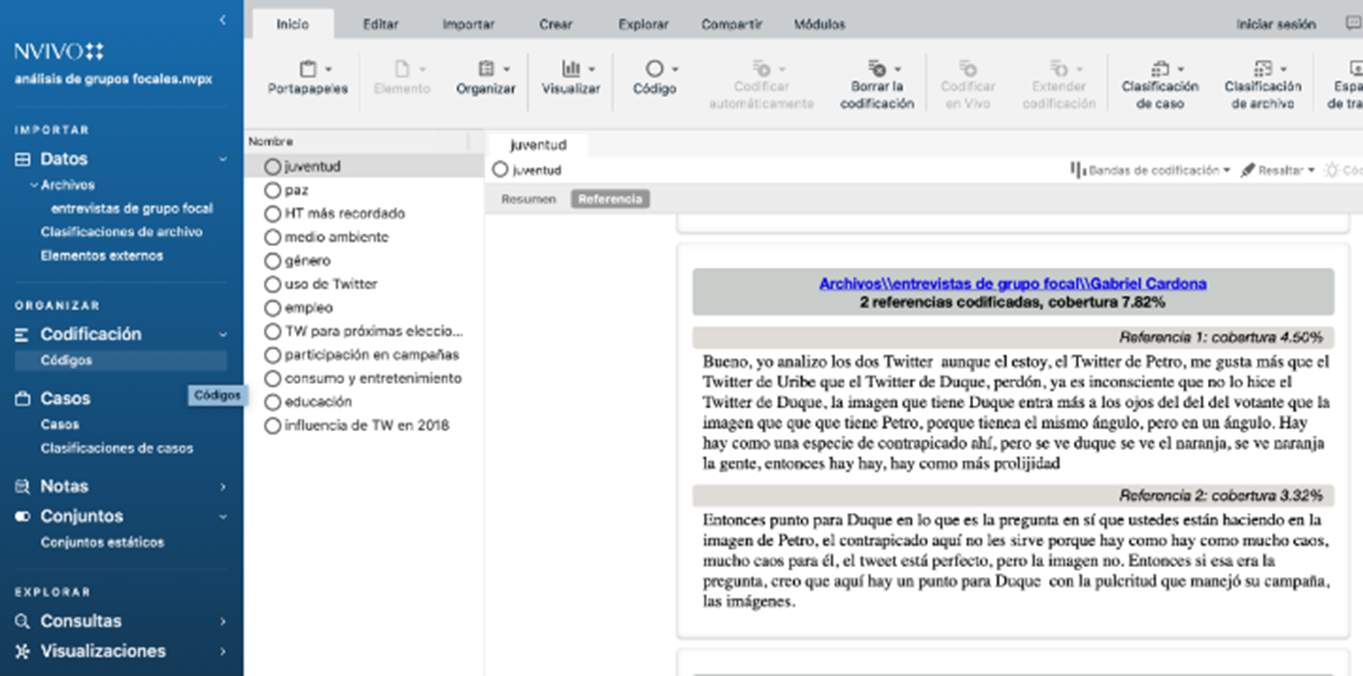

Posteriormente, se realizó un análisis cualitativo de ambos grupos focales utilizando el software Nvivo. Se procedió a crear casos para organizar la información por atributos como sexo o edad de los participantes. Se seleccionaron y se individualizaron las opiniones de cada participante, y una vez completado este proceso, se continuó con la creación de códigos para clasificar los temas identificados en los datos de la investigación. Estas categorías incluyeron temas como paz, medio ambiente, juventud, género, empleo, educación, consumo y entretenimiento, uso de Twitter, participación en campañas, influencia de Twitter en 2018, Twitter para las próximas elecciones y los hashtags más recordados.

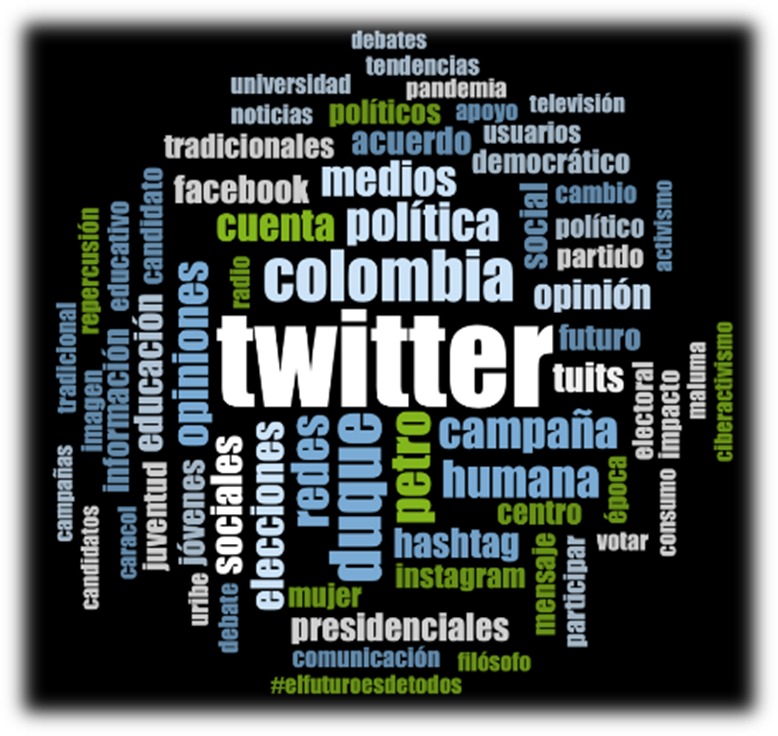

Además, se procedió a construir una nube de palabras (fig. 3). Para ello, se utilizó la herramienta de frecuencia de palabras, que analizó automáticamente cada archivo de los grupos focales. Se delimitó que el software mostrara las 100 palabras más utilizadas, eliminando aquellas que eran conectores y dejando solo aquellas relacionadas con el proyecto. Esto resultó en una nube de palabras que mejor representa y define las declaraciones de los estudiantes en torno a los temas tratados.

Figura 2. Software Nvivo para secuencia de palabras.

Figura 3. Nube de palabras generada por el software.

En la etapa final de la metodología, se contrastaron los resultados obtenidos de los jóvenes estudiantes de las encuestas con las opiniones expresadas por los jóvenes que participaron en los grupos focales. Esto permitió explorar nuevas perspectivas relacionadas con aspectos como el uso de Twitter, la influencia de Twitter en las elecciones, entre otros. Este análisis ayudó a comprender los alcances de la participación política y cómo la sociedad está utilizando las redes sociales como una nueva ágora electrónica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los jóvenes participantes en los grupos focales reportaron en su mayoría tener una cuenta de Twitter desde hace aproximadamente cuatro o cinco años. La mayoría de los estudiantes describieron Twitter como una plataforma altamente política, estrechamente vinculada con los acontecimientos actuales del país y la opinión pública. Algunos jóvenes utilizan la plataforma de manera moderada debido a que la perciben como menos visual o demasiado específica en comparación con otras redes sociales populares como Instagram o TikTok.

Las percepciones de los grupos focales coinciden con los resultados de las encuestas, que muestran que el 70% de los encuestados usa Twitter activamente y la percibe como una plataforma política. Además, más del 70% de estos usuarios pasa menos de tres horas al día en la plataforma, cifra menor a lo esperado según estudios previos sobre redes sociales (Díaz Chica et al., 2021; González Martínez et al., 2016; Fernández-Rovira, 2022). Esta diferencia podría deberse a la normalización de la hiperconexión, donde los usuarios pierden la noción del tiempo invertido, impulsados incluso por notificaciones de tweets o etiquetas en otras redes.

En cuanto a la influencia de Twitter en la política según los jóvenes, se destaca que Twitter marca la agenda política, especialmente entre estudiantes universitarios. Durante las elecciones de 2018, las campañas presidenciales aprovecharon las funcionalidades de las redes sociales. Esta apropiación se debe no solo al uso de Twitter por la juventud, sino también a la repercusión en medios tradicionales, discusiones sociales y otras redes. Panza Guardatti et al. (2019) señalan que Twitter es un espacio para la opinión pública y una herramienta política para la cobertura informativa de los medios tradicionales.

Los universitarios coinciden en que, durante la campaña presidencial de 2018, independientemente de si utilizaban o no la red social, el contenido de un tuit o la popularidad de un hashtag era el foco principal de la discusión y guiaban el curso del debate. Este fenómeno, denominado por los estudiantes como la "trascendencia" o "difusión" de Twitter más allá de su propio entorno, se reflejó de manera similar en los resultados de las encuestas. Aunque los estudiantes prefieren mantenerse informados a través de Twitter, muestran una preferencia por seguir cuentas de medios tradicionales como radio, televisión y prensa para este propósito, con perfiles de periodistas, políticos y medios alternativos ocupando un lugar secundario en sus opciones.

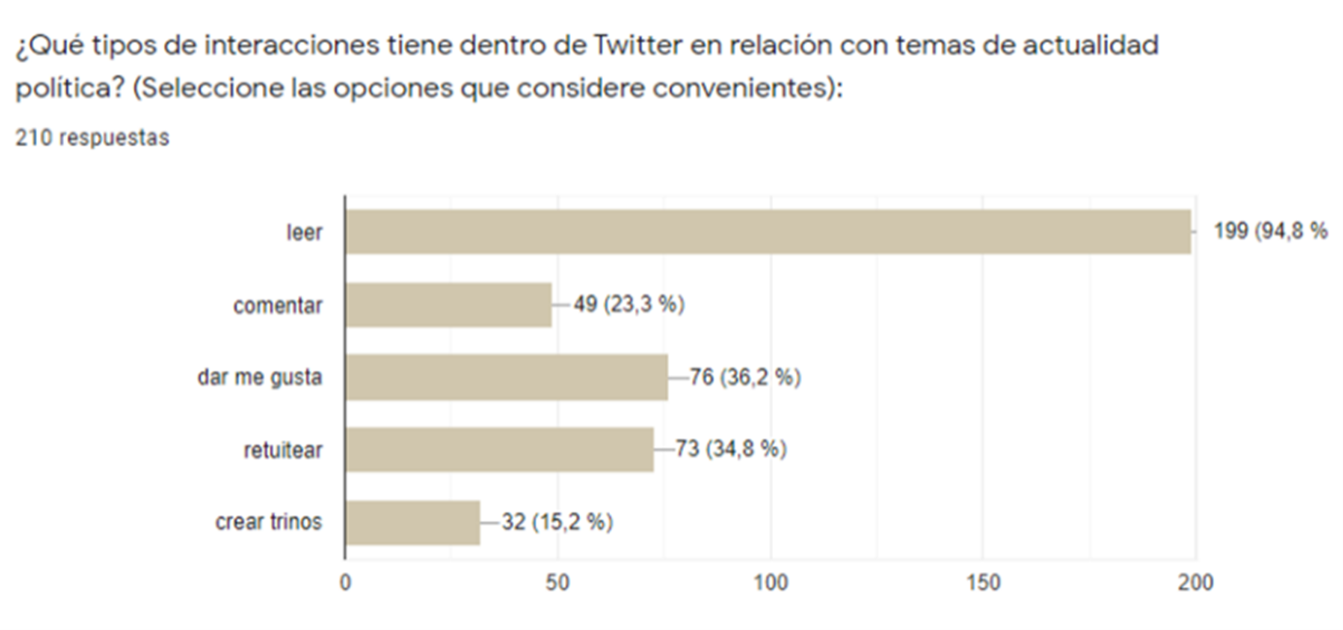

Los jóvenes prefieren Twitter como fuente de información política por su rapidez, capacidad de interacción y conexión con otras páginas. Ven Twitter como un espacio que reúne diversas opiniones y sectores sociales, percibiéndolo como una red política asociada a emociones como ira y odio, pero también valoran su capacidad para visibilizar la diversidad de voces en la sociedad colombiana. La lectura es la acción principal en la plataforma, seguida por dar "me gusta" y retuitear, mientras que publicar tweets y comentar es menos común.

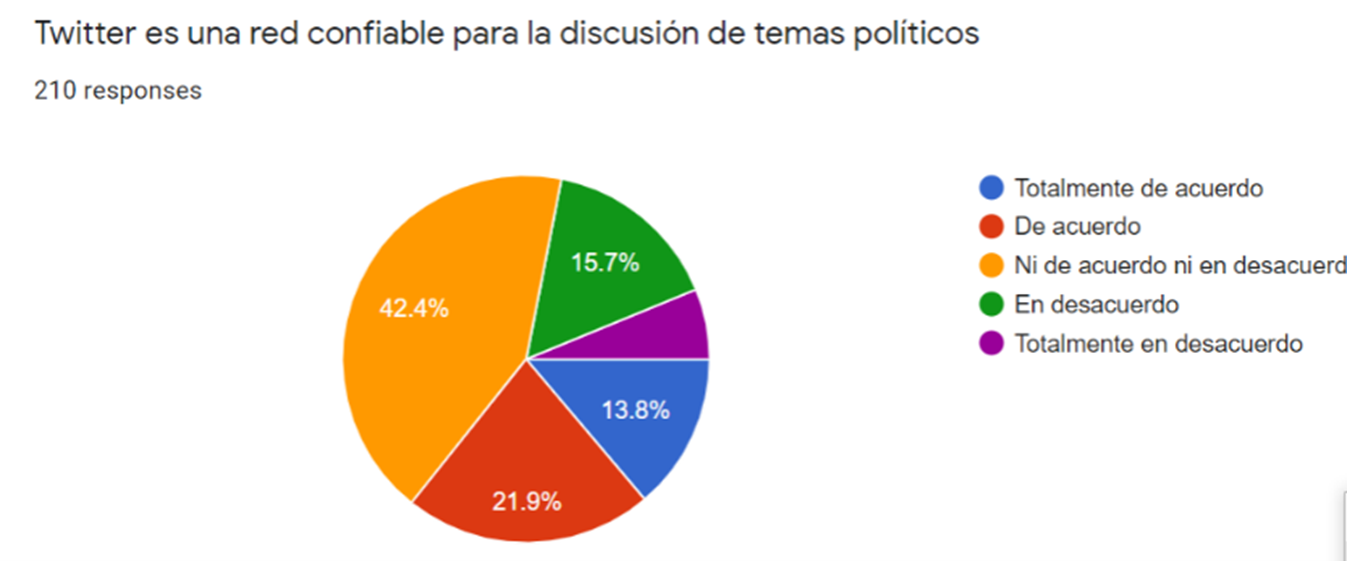

Figura 4. Consultasobre la confiabilidad de Twitter.

Los jóvenes universitarios anticiparon que Twitter tendría una gran influencia en las elecciones presidenciales de 2022, en parte debido a la virtualización de la sociedad por la pandemia de Covid-19. Ven las redes sociales como espacios clave para el debate político, pero también están preocupados por una posible politización excesiva de Twitter y su impacto en el control del voto, mediante la manipulación de algoritmos y la polarización a través de hashtags. Said-Hung et al. (2023), también destacan que los actores políticos usan estos recursos para dinamizar la comunicación y estrategias políticas.

En la campaña presidencial de 2018, el hashtag más recordado fue #ElFuturoEsDeTodos, destacando la estrategia de comunicación de la derecha para atraer a una amplia población. Implícitamente, sugería que la otra campaña ponía en peligro el futuro y estaba dirigida a un único grupo. Este caso muestra cómo el hashtag más memorable no surgió de movimientos sociales o propuestas ciudadanas, sino de estrategias jerárquicas de las maquinarias políticas tradicionales, contrastando con investigaciones recientes que sugieren el potencial de los hashtags para promover la participación ciudadana (Xiong et al., 2019; Yang, 2016).

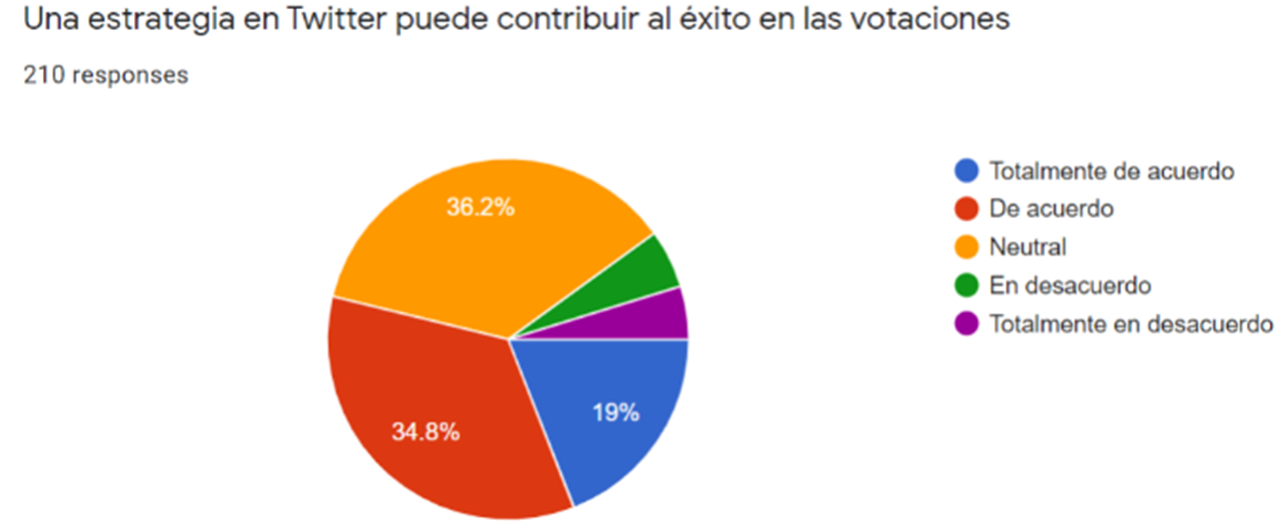

Figura 5. Consulta sobre la influencia de estrategias.

Figura 6. Consulta sobre la veracidad en Twitter

La apuesta por la paz

En 2018, Colombia se encontraba dividida tras el Plebiscito por la Paz de 2016, donde el voto afirmativo en zonas periféricas y afectadas por el conflicto fue eclipsado por un contundente NO en zonas más integradas, resultando en su victoria en las urnas (Ideaspaz, s. f.). A pesar de este panorama, la firma del acuerdo con las FARC se materializó gracias a las movilizaciones lideradas por jóvenes y otros sectores sociales, con el objetivo de evitar la repetición del conflicto armado.

Este contexto de polarización fue mencionado en los grupos focales, donde los estudiantes destacaron que influyó notablemente en la segunda vuelta presidencial. La paz emergió como uno de los temas más debatidos por los candidatos presidenciales durante los debates offline, realizados en universidades o medios de comunicación. Sin embargo, esta relevante discusión no se reflejó en los tuits analizados de las campañas. Incluso en la encuesta aplicada, el 67% de los jóvenes recordó el tema de la paz en Twitter, pero el 65% afirmó no haber encontrado información relacionada con el proceso de paz en las cuentas de Iván Duque y Gustavo Petro.

Desde la campaña de Duque y su partido Centro Democrático, quienes promovieron la campaña por el NO en el plebiscito, los estudiantes del grupo focal calificaron sus mensajes como "erráticos y confusos". Aunque proponían una reestructuración de los acuerdos, no proporcionaron una respuesta clara sobre cómo lo harían. Esto dejó a muchos ciudadanos sin una explicación concreta, y al analizar el panorama trasversal después de tres años de su mandato, no se observó una buena implementación de los acuerdos, sino un deterioro de lo pactado.

En cuanto a Gustavo Petro y Colombia Humana, los jóvenes participantes mencionaron que, si bien aseguraban una continuación e implementación de los acuerdos sin reestructurar, el pasado de Petro como exmilitante del M-19 dificultaba la comprensión de su mensaje, ya que tampoco mencionaba los pasos a seguir para cumplirlo. Esto sembró desconfianza entre la ciudadanía, pues desde otros sectores se hablaba de una entrega del país a los grupos al margen de la ley debido a la relación que Petro tuvo como parte de un movimiento guerrillero.

Otro aspecto destacado por los estudiantes en torno al tema de la paz fue la controversia generada por los partidos políticos. En los tuits mostrados, Duque (2018) expresaba: "Yo no quiero destruir los acuerdos de paz, lo que quiero es que los colombianos corrijamos lo que está saliendo mal, lo mejoremos y busquemos un acuerdo nacional". Mientras que Colombia Humana (2018) publicaba: "#UnidosLeGanamosA los que disfrazaron a 10.000 jóvenes guerrilleros y los mataron para hacerlos pasar como militares, nosotros elegimos la educación y la vida". Ante esto, los jóvenes expresaron que cada partido buscaba su conveniencia, y la estrategia utilizada era en su beneficio propio, aunque de forma directa o indirecta terminaba "lanzando un poco de odio hacia el otro".

Este panorama de disputa también hizo que muchos ciudadanos perdieran de vista el objetivo de la implementación de los acuerdos, y reforzó la polarización del país, ya que las cuentas de candidatos y partidos se centraron en otras polémicas que generaron mayor interacción y reforzaron los mensajes de odio.

Este tipo de discursos de poder buscaron influir y controlar las acciones de los ciudadanos en pro de sus intereses personales para la campaña, reproduciendo así lógicas tradicionales y hegemónicas del poder (van Dijk, 1999). Aunque en este panorama de Twitter los usuarios no están obligados a ser solo receptores del discurso, continuaron trinando en el mismo tono impuesto por los candidatos, llegando a mensajes de odio y sin argumento. Esta construcción del discurso llevó a la relevancia de ciertos temas que terminaron acaparando y opacando otros procesos sociales importantes para el país, como lo fue la continuación de un proceso de paz que habría brindado una nueva oportunidad al país.

Juventud

Los jóvenes han sido definidos como sujetos sociales que se desenvuelven en un entorno social discontinuo y cambiante, resultado de los procesos de negociación-tensión asignados por la sociedad y las subjetividades de los esquemas culturales vigentes. Han asumido un papel protagónico en diversas esferas y se han organizado bajo determinadas lógicas políticas ante el deterioro de las instituciones de la política tradicional (Padilla de la Torre, 2014). Esta premisa sigue cobrando cada vez más fuerza en los diversos escenarios políticos. Por ello, en este apartado exploramos las concepciones de los jóvenes estudiantes sobre cómo fueron representados en las elecciones de 2018 y el tipo de dinámicas que se generaron.

Durante el grupo focal, los estudiantes analizaron algunos tuits de los candidatos dirigidos específicamente a la juventud. En la cuenta de Duque, se mostró su mensaje esperanzador dirigido al desarrollo empresarial de la juventud colombiana, acompañado por una fotografía en plano picado donde aparecía sobre una plataforma hablando a la multitud. Los estudiantes destacaron la importancia de analizar tanto el mensaje textual como el no verbal de la imagen. Expresaron frases como "Duque se muestra como un dirigente", "Duque está arriba y los demás abajo, dando una visión jerárquica, de administración", y "se ve Duque, se ve el naranja, hay mayor prolijidad".

Además, los jóvenes mencionaron que la imagen y el texto son coherentes, transmitiendo el perfil empresarial y tradicional de su partido político. En cuanto a su discurso sobre la innovación para el desarrollo empresarial, algunos lo catalogaron de "utópico" porque consideran que los recursos del país no están siendo destinados a la innovación, lo cual se ha evidenciado durante la pandemia de COVID-19. Expresaron que se invierte más en la guerra que en la salud, y que, hasta el presente año, 2021, la propuesta de Duque no ha beneficiado a varios sectores del país, e incluso ha aumentado la informalidad.

En el tuit de Petro, su discurso se centró en presentar a los jóvenes, campesinos, madres y trabajadores como la esperanza de un nuevo futuro, acompañado por una fotografía en plano picado donde aparece entre la multitud. Los estudiantes expresaron que su discurso es más inspirador porque incluye a toda la población en la idea de una transformación social. Respecto a la imagen, señalaron que “Petro está con la gente, transmitiendo su mensaje”, “el plano picado muestra mucho caos” y “me gusta más el de Petro porque está con la gente, con su comunidad”. Además de las apreciaciones en el grupo focal, los jóvenes participantes de la encuesta también identificaron otros temas que recordaron como los más comentados en la población. Entre estos, destacaron el fracking con un 60%, la generación de empleo con un 51%, la universidad pública con un 49% y la mermelada con un 46%.

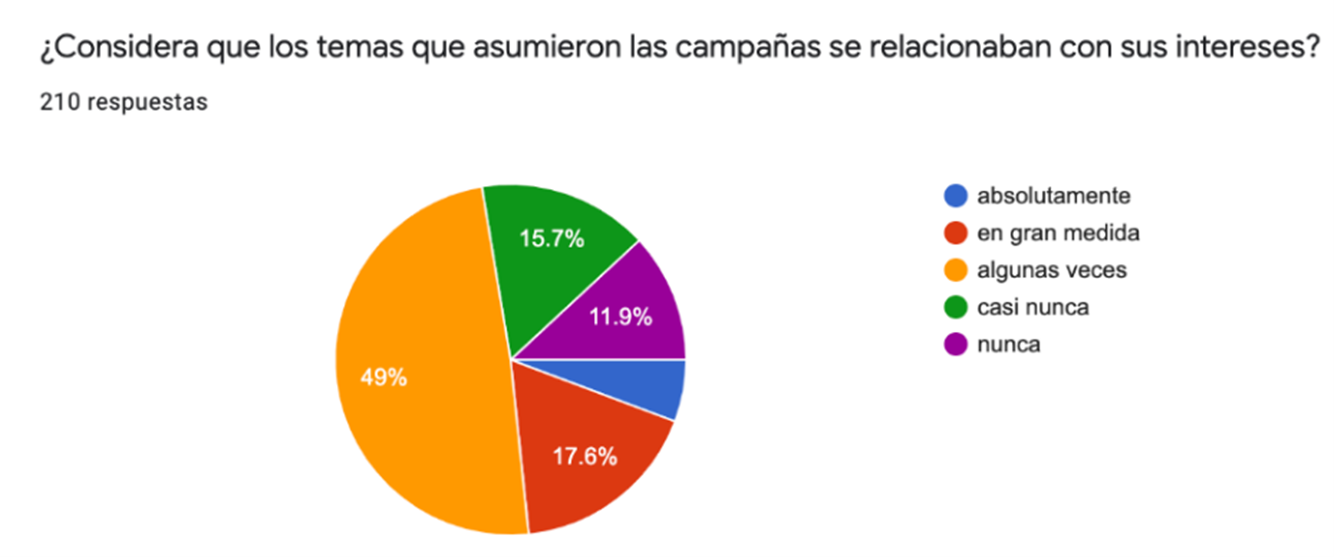

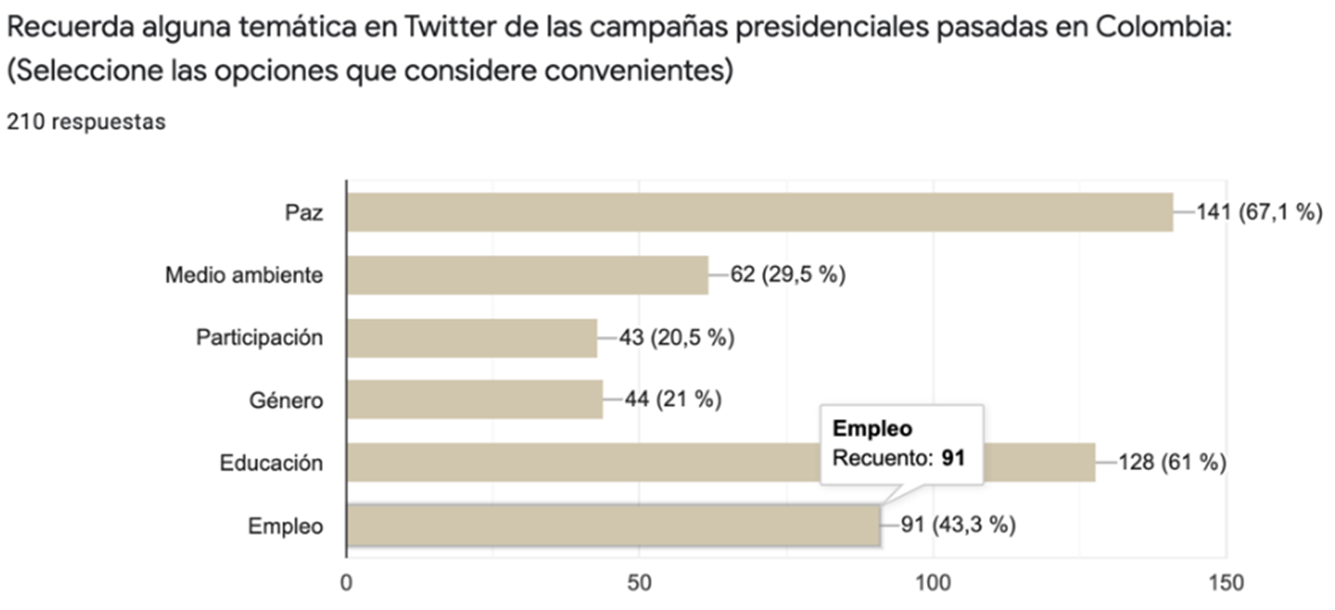

Según la encuesta, los intereses de los estudiantes encuestados (fig. 7) no se vieron reflejados en las propuestas de las campañas. A pesar del interés de los jóvenes por temas políticos, estas propuestas no generaron un impacto significativo en dicha población. Esto plantea la pregunta de si las campañas siguen apuntando a un discurso más tradicional para impactar a una población conservadora y adulta, y si, por esta razón, sus mensajes no logran conectarse con la juventud.

Figura 7. Consulta sobre el interés temático.

Esta desconexión de las campañas también ha sido etiquetada mediante las culturas juveniles definidas por Reguillo (2003), como el conjunto heterogéneo de prácticas y expresiones socioculturales juveniles. Estas culturas se han cansado de las lógicas tradicionalistas, lo cual no los hace indiferentes a la política, sino que demuestra otras formas de actuación no institucionalizadas, como el arte y otras alternativas para apropiarse de la palabra y de los instrumentos de comunicación.

Atrás quedaron los discursos del poder que aluden a la manipulación de los jóvenes debido a su "inocencia" (Reguillo, 2003). Estas culturas juveniles han reconfigurado los espacios de participación en busca de equidad y mejores oportunidades. El ejercicio del voto se ha convertido en una acción que contribuye a estas transformaciones, con un público cada vez más analítico y vigilante de los procesos ciudadanos, como se reflejó tanto en las encuestas como en los grupos focales realizados.

Primer empleo

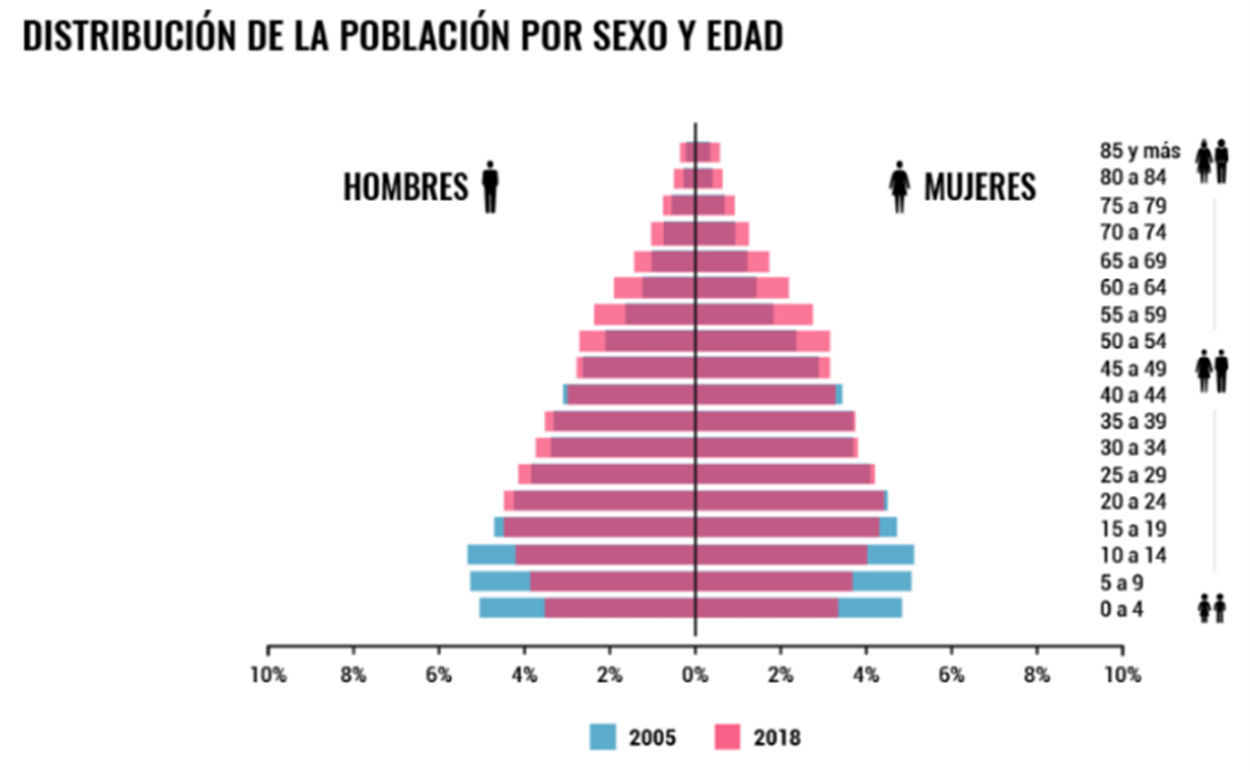

Colombia es un país con una población predominantemente joven y en edades productivas, representando un 68% (DANE, 2018). Este dato exige que, a nivel gubernamental, se desarrollen políticas públicas enfocadas en las necesidades de este grupo social. Los encuestados en este ejercicio investigativo oscilaron entre los 21 y 27 años, representando el 56.3% de la muestra. Estas son las edades promedio en que los jóvenes egresan de las universidades y comienzan a demandar oportunidades laborales para aplicar lo aprendido.

Figura 8. Destruición poblacional.

La educación es, sin duda, la ruta para transformar la calidad de vida de una persona, ya que otorga competencias específicas para desarrollar una tarea, sea a nivel técnico, tecnológico, profesional o experto. La retribución tangible del conocimiento aplicado en el entorno corporativo—planear, ejecutar, evaluar e innovar—impacta directamente el retorno de la inversión empresarial, lo que, en teoría, eleva el poder adquisitivo del profesional en Colombia y repercute en su bienestar.

Las universidades, en ejercicio de sus registros calificados, también elaboran investigaciones permanentes sobre la empleabilidad de sus titulados. El trabajo conjunto de estas entidades responde a las inquietudes de la población predominante en el país, especialmente los jóvenes, como lo muestra la encuesta realizada: el 51.7% manifiesta que la generación de empleo es uno de los temas más comentados en las campañas, seguido de la educación pública (49.8%) y el fracking (60.3%). Asimismo, el empleo es la tercera temática más recordada de los debates (43.3%).

Figura 9. Consulta sobre temáticas abordadas en Twitter.

Cuando se discutieron las propuestas de primer empleo de los candidatos del Centro Democrático y Colombia Humana, los estudiantes de semilleros a nivel nacional afirmaron no entender claramente la propuesta de Duque: "Él habla de su economía naranja, pero nunca vi un tweet explicando de qué se trataba. Cuando lo escuchaba en un debate, no terminaba de entender". En relación con Petro, sus tweets fueron mejor recibidos por los estudiantes, quienes dijeron que "el Twitter de Petro y su imagen es muy adecuada. Punto para Petro porque está hablando con sus manos, como explicando... Esa es una actitud más humana por parte del candidato". El contenido y el lenguaje utilizado son cruciales para cautivar a los votantes.

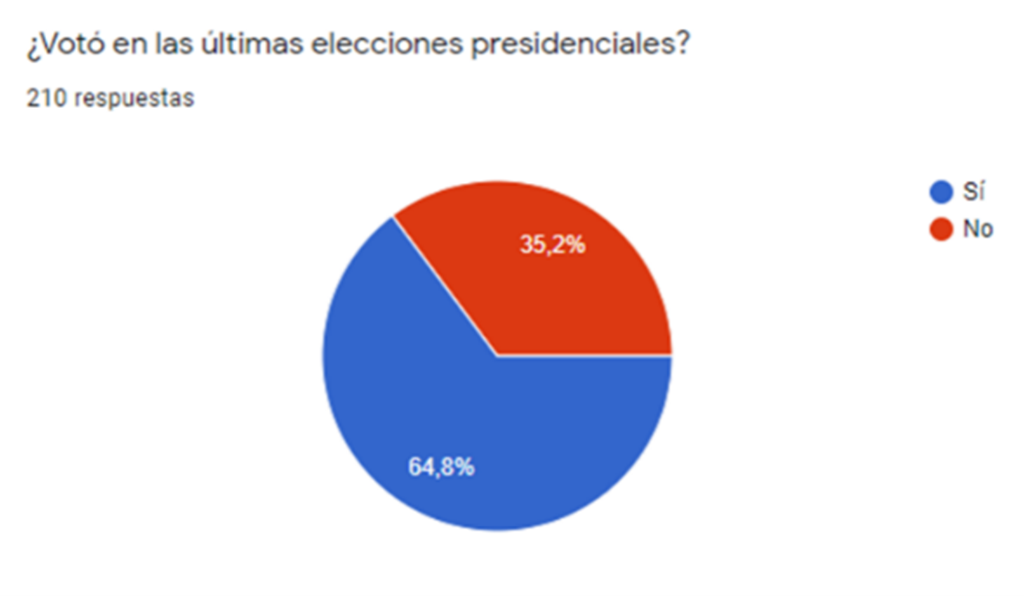

En Colombia, el desempleo genera preocupaciones sociales y descontento en las nuevas generaciones, siendo un reto para el Estado. Las redes sociales, especialmente Twitter, son usadas por los jóvenes para informarse sobre política. El candidato Duque no aprovechó este espacio y, con un lenguaje técnico, no resolvió dudas sobre el desempleo juvenil. La impertinencia comunicacional afecta la opinión pública y reduce la efectividad de los llamados a la acción en redes sociales. Entre los encuestados, 109 siguen cuentas de políticos y 99 no. El 94,8% usa Twitter para leer, seguido por dar "me gusta" (36,2%) y retuitear (34,8%).

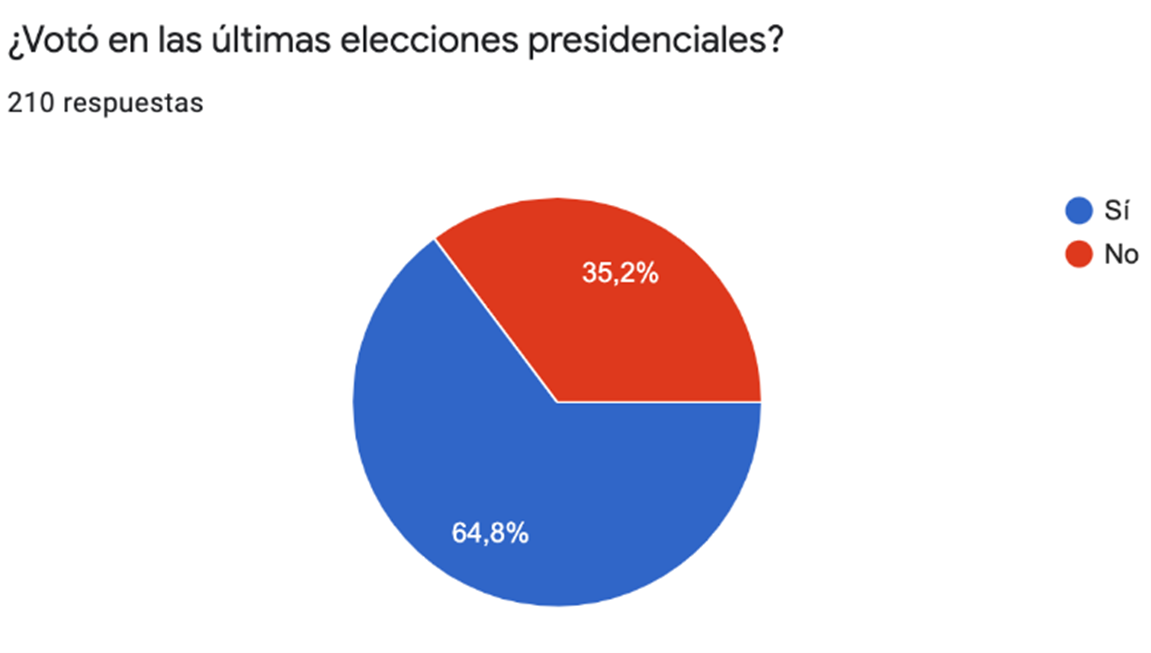

En línea con lo anterior, el 64,8% de los jóvenes encuestados afirmó haber votado en las últimas elecciones, lo que invita a reflexionar sobre las temáticas decisivas para ellos. En cuanto al primer empleo, las propuestas de los candidatos fueron percibidas como limitadas: las de Duque resultaron confusas, mientras que las de Petro fueron más claras, considerando también la relevancia de esta temática para el desarrollo del país. Sin embargo, en el debate virtual de Twitter, este tema no tuvo un énfasis argumentativo significativo, más allá de un video y algunas menciones dentro del límite de 280 caracteres.

Figura 10. Consulta sobre participación en las votaciones.

En concordancia con lo anterior, el 64,8% de los jóvenes manifestaron haber votado en las últimas elecciones, lo que invita a reflexionar sobre las temáticas decisorias. En el caso del primer empleo, el contenido de los candidatos fue escaso y, desde la percepción de las propuestas, Duque fue confuso mientras que Petro fue más claro, sin olvidar la trazabilidad de la temática para el desarrollo del país. En el debate virtual en Twitter, este tema no tuvo un amplio énfasis argumentativo, más allá de un video y algunas menciones entre las palabras de los 280 caracteres.

Medio ambiente

A nivel medioambiental, Colombia enfrenta el reto de atender los pilares de la sustentabilidad para asegurar el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, las políticas propuestas por los candidatos en este tema fueron escasas y superficiales, ya que no presentaron una línea clara de acción que trascienda el discurso del “deber ser” con respecto a energías limpias, no minería, o protección del agua. En los grupos focales, la opinión de los participantes se centró en la imagen ideal que las redes sociales incitan a promover. Como expresaron: “Aquí mostramos lo que queremos que las personas vean, cómo queremos que nos identifiquen y reconozcan de cierta forma”, acorde al público al que se está dirigiendo.

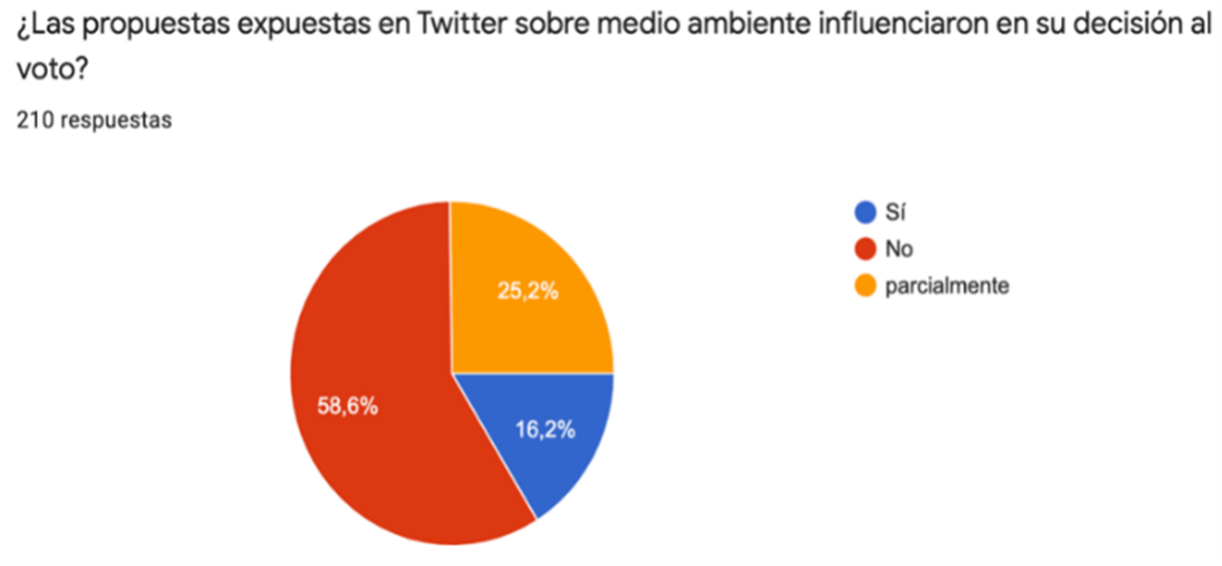

Pese a su alta trascendencia debido a la acelerada producción insustentable, la carencia económica, la falta de empleo y las necesidades sociales, el medio ambiente representa una temática demandada a nivel internacional, pero aún no cuenta con acciones contundentes a nivel local que regulen la industria minera, hidroeléctricas, constructoras, entre otras, para la protección continua de la flora y fauna acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, 14 y 15: acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. A nivel cuantitativo, los encuestados señalaron que las propuestas de los candidatos en relación con el medio ambiente no influenciaron su decisión de voto (58,6%), a pesar de ser un tema de interés para las actuales y nuevas generaciones.

Figura 11. Consulta sobre la influencia en la decisión de voto

Mientras Colombia enfrentaba silenciosamente procesos jurídicos por la conservación de áreas protegidas como el Páramo de Santurbán, la protección de los bosques, y la quema del Amazonas, además de generar garantías para la participación de los pueblos indígenas en todas las políticas nuevas, los candidatos de la segunda vuelta fueron pasivos ante la realidad en materia de recursos naturales. Esto genera dramáticas consecuencias para el medio ambiente en el contexto sociopolítico de Colombia, un tema que parece ser de nadie e interesar a muchos (Zimmermann, 2018).

Educación

La educación es uno de los temas centrales en las discusiones de la política contemporánea, especialmente para los jóvenes adultos que se encuentran en la encrucijada entre transformar la sociedad y adaptarse a ella. Las demandas de la población juvenil están en un momento de transición entre la necesidad de nuevos caminos y lecturas más inclusivas y diversas, y la inclusión dentro de valores culturales ya establecidos y tradicionales. El tema de la educación universitaria es recurrente en las campañas políticas, focalizando tanto a los padres como a los jóvenes. A partir de lo sistematizado en los grupos focales, es posible analizar las reflexiones de los estudiantes sobre la relación entre educación y campaña electoral desde los siguientes niveles: emocional, estratégico y comparativo con el presente.

El nivel emocional se ha convertido en un espacio de discusión político y ético perentorio (Solomon, 2007) , dado que las emociones están intrínsecamente ligadas a la toma de decisiones, de una manera incluso más profunda que las razones meramente racionales. Según este autor, las emociones son eminentemente ético-políticas ya que emergen y se desarrollan dentro de los grupos sociales, se contagian, se reciben e impactan en la realidad. La lectura de las emociones en los espacios de discusión y trabajo con jóvenes se manifiesta a través de los adjetivos que utilizan para referirse a los tuits analizados.

En este caso, se centra más en el contexto de las intervenciones, tanto en la entonación como en los adjetivos, que en el contenido mismo. Los comentarios de los estudiantes se conectan con emociones positivas, como la esperanza y el agradecimiento, relacionadas con la idea de que el país puede mejorar a partir de una política de educación y la importancia que tiene la formación universitaria para las comunidades juveniles dentro de la campaña. En relación con las emociones negativas, los estudiantes se muestran escépticos ante las ideas de cambio y transformación. También consideran que la forma en que se habla de educación obedece más a una estrategia de manipulación mediática que a un reconocimiento de las luchas estudiantiles por una educación de calidad.

El aspecto estratégico se relaciona con que muchos estudiantes participantes son de comunicación social, derecho y ciencias humanas. No solo opinaban sobre el contenido, sino también evaluaban la transmisión del mensaje y su impacto en la estrategia publicitaria. Según ellos, las campañas usaban la educación como anzuelo para captar interés, pero con enfoques distintos. La campaña de Petro vinculaba la educación con la juventud, buscando una universidad más plural y abierta, y relacionando educación con progreso. En contraste, Duque subsumía la educación dentro de la familia, buscando conectar con un público más amplio y promoviendo los valores tradicionales.

Es importante señalar que los estudiantes analizaron tuits de la campaña de 2018, comparándolos con las realidades actuales que atraviesan. En sus reflexiones, adoptan una posición que oscila entre lo crítico y lo conservador, lo cual refleja el deseo de transformación mezclado con visiones pesimistas y de falta de soluciones. Un estudiante comentó: "El tuit de Petro es muy utópico y el tuit de Duque es triste". Esta oscilación es característica del universo juvenil y su acercamiento a lo político. En el caso específico de la educación, los estudiantes perciben que el sistema está roto y no ofrece las posibilidades adecuadas para la juventud y la población en general. También consideran que la campaña ganadora no ha logrado satisfacer las necesidades de educación ni siquiera en el nivel más básico en el que se había comprometido.

Género

La inclusión del debate sobre el género en las campañas políticas es un tema novedoso y poco estructurado en el paisaje político colombiano. Solo recientemente se ha intentado dar mayor visibilidad a las luchas de mujeres y la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Travesti, Intersexual, Queer y otras no incluidas en las anteriores (LGBTIQ+), pero estas aún enfrentan una visión peyorativa en la contienda política. Esto se evidenció en el plebiscito por la paz. Se considera que este tema incide en la población juvenil, ya sea porque son directamente afectados por la falta de políticas o porque se convierte en un trending topic entre la franja poblacional de 18 a 21 años.

Los llamados "optimistas digitales" pensaban que las redes sociales permitirían la inclusión de grupos históricamente excluidos y que la horizontalidad de la información abriría espacio a nuevas voces antes acalladas, como las de las mujeres. Aunque hay esperanza en que las redes sociales puedan ser una plataforma para la visibilidad y el empoderamiento de estos grupos, la realidad en el contexto político colombiano aún muestra avances lentos y desafíos significativos.

La realidad parece distanciarse de la visión de horizontalidad y de una feminización de la política. Los temas de género siguen ocupando un lugar muy bajo en la agenda de las campañas políticas (Cardo, 2021). La perspectiva de género en este ámbito ha sido insuficientemente analizada, en parte por la masculinización del ámbito político y la falta de diversidad en los perfiles políticos (Orbegozo-Terradillos et al., 2020; McGregor & Mourão, 2016). La discusión sobre género se puede dividir en dos niveles: primero, la importancia de la inclusión de la mujer en la política; segundo, la sospecha sobre los alcances de esta inclusión.

En relación con el primer nivel, los estudiantes convocados manifiestan de manera unánime la importancia de la inclusión de género en la política, considerándola una necesidad presente y vital para la democracia. La percepción de los estudiantes se conecta con la lectura contemporánea que reconoce la necesidad cada vez mayor de incorporar otras voces en la discusión política, viendo en las mujeres y en los activistas de la comunidad LGBTIQ+ nuevas perspectivas valiosas (Banwart, 2010).

En un segundo nivel, los estudiantes criticaron la superficialidad del tratamiento del género por parte de los candidatos durante la campaña. Consideraron que la discusión se limitaba a la inclusión de una mujer como vicepresidenta, viéndolo como un gesto simbólico de apertura hacia las mujeres. Esta visión coincide con la crítica al uso instrumental de mujeres o activistas LGBTIQ+ en campañas políticas, donde se muestra una imagen inclusiva sin implicar cambios reales (Banwart, 2010). Para los estudiantes, el verdadero cambio radica en la inclusión de la juventud, vista como la fuerza impulsora del cambio social. Argumentan que es crucial reflexionar no solo sobre quién representa a las mujeres, minorías o comunidad LGBTIQ, sino también sobre cómo se da esa representación y sus implicaciones (Childs & Krook, 2006).

Participación

La segunda etapa de la campaña en Twitter involucró a los jóvenes en debates diseñados para persuadirlos y dirigir su atención hacia ciertos temas, vinculándolos coherentemente a la narrativa desarrollada. Esto los hizo participantes directos o indirectos en los discursos en disputa. Sin embargo, esta participación no les proporcionó una experiencia directa de la realidad, ya que los usuarios tienden a simular lo real sin alcanzar plenamente las dimensiones auténticas que una similitud con los acontecimientos generaría. En cambio, solo logran la posibilidad de "sentirlo" como real (Rodrigo, 2004). A pesar de esto, la tendencia a imitar al máximo el debate en el mundo físico ha llevado a que, desde la perspectiva del discurso y la participación a través del tweet como enunciado, la experiencia simulada se acerque cada vez más a la realidad.

Las nuevas interacciones mediáticas están transformando la manera en que los participantes se comprometen en las discusiones, permitiendo que estas trasciendan sus contextos inmediatos. Esto posibilita que los debates a nivel nacional ocurran de forma sincrónica y masiva, tanto a nivel local como internacional. Según Elola (2010), estamos transitando de un enfoque centrado en los medios de comunicación masiva hacia otro centrado en el individuo. En este nuevo paradigma, cada individuo se convierte en un microorganismo con la capacidad de comunicarse, intercambiar información, redistribuir, mezclar elementos, crear sus propios vídeos y compartirlos con miles de personas.

Twitter permite a los jóvenes sentirse parte de un colectivo donde pueden interactuar directamente con los candidatos y contraargumentar sus propuestas. Aunque no siempre comenten, acciones como dar "me gusta" o retuitear les generan un sentido de pertenencia y participación. Estas interacciones inmediatas están transformando la percepción de la participación política y reconfigurando prácticas socioculturales asociadas a la ciudadanía. Según Meneses et al. (2014) las plataformas digitales ofrecen un compromiso "líquido" (Bauman, 2010): observan, no se comprometen y pueden desvincularse con un clic. El uso electoral de estos medios solo muestra una faceta de su potencial para conectar con la participación política.

Con el uso de Twitter, los jóvenes están adoptando nuevas formas de entender la democracia, aprovechando las oportunidades para participar activamente en situaciones políticas que requieren ejercer su derecho a la participación como ciudadanos. De esta manera, el derecho a la participación se manifiesta a menudo a través de una presión colectiva que puede volverse viral. Durante las discusiones en línea, los jóvenes perciben la oportunidad de participar de manera inmediata al expresar sus puntos de vista sobre cuestiones políticas.

Sin embargo, en el contexto de la segunda vuelta electoral, muchos jóvenes sienten que, a pesar del contacto directo con los candidatos a través de Twitter, no se sienten adecuadamente representados como grupo. Esto resalta la crisis de representatividad que perciben en la política tradicional, basada en una democracia representativa incuestionable. Romero (2020) sostiene que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permitiría superar uno de los principales desafíos para la viabilidad de la democracia directa. Esto facilitaría la comunicación entre un gran número de ciudadanos sin restricciones de espacio o tiempo, lo que algunos autores denominan un enfoque radical, viendo la democracia electrónica como una práctica contestataria o alternativa a las concepciones tradicionales.

Actualmente, diversos grupos sociales logran organizarse y establecer agendas programáticas para sostener sus luchas y reivindicar sus derechos. Estos grupos, desde posturas políticas determinadas, no siempre buscan contar con una representación externa, sino que ejercen su participación de forma directa, expresándose desde sus propios contextos y elaborando opiniones basadas en sus ideologías. Son conscientes de los riesgos que implica la lucha por el poder político.

En este contexto, Twitter se percibe como un espacio cuasi democrático que facilita la consolidación de actores políticos y ciudadanías diversas que entienden la democracia en términos de oportunidades para la expresión y participación directa. Como indican Rodríguez et al. (2014), una alternativa cada vez más plausible tanto a la democracia directa como a la representativa, especialmente debido a la capacidad excepcional de Internet para conectar a las personas en redes, es la democracia líquida o democracia delegativa revocable. Esta es una forma de democracia directa que incluye la posibilidad de delegar el voto de manera revocable e instantánea, lo que le da su carácter “líquido”.

Se produjo entonces una representación digital de la participación, que, aunque se desarrolló en el ámbito digital, generó la sensación de estar vinculada a procesos democráticos. Sin embargo, también podría considerarse como un exitoso engaño, donde se implementó una supuesta participación que se diluye en una interacción virtual mediada entre el usuario, como supuesto participante desde Twitter, y el candidato que se presenta en un perfil, muchas veces gestionado por un community manager.

Ahora bien, según los resultados de la encuesta, de los 210 jóvenes entre 18 y 24 años, 146 estuvieron habilitados para votar, mientras que 64 no lo estuvieron. Esto podría explicarse debido a que, en Colombia, aquellos que obtienen su cédula por primera vez deben esperar tres meses para que su identificación esté habilitada para votar en el sistema de la Registraduría Nacional.

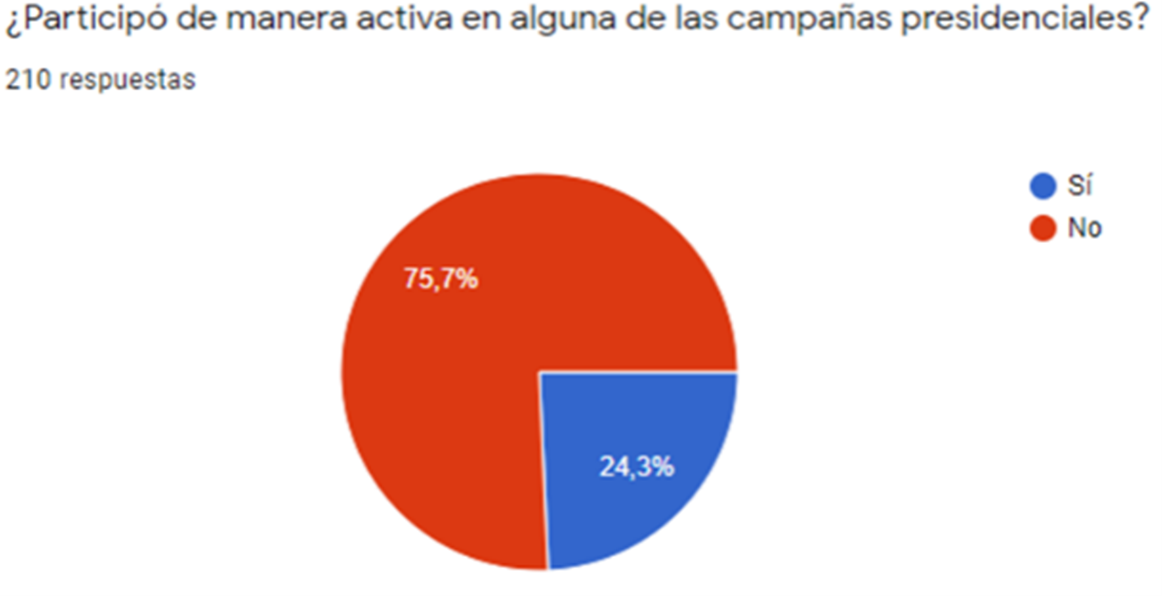

Figura 12. Consulta sobre capacidad de votar.

Los resultados de la encuesta revelan que 159 jóvenes optaron por no participar, en contraste con los 136 que ejercieron su derecho al voto. Esto muestra que, aunque un número significativo de jóvenes estuvo dispuesto a votar, una proporción considerable decidió abstenerse. Además, evidencia que, pese a una participación notable en el acto de votar, la implicación activa en las campañas políticas fue limitada. Es interesante destacar que, aunque los jóvenes mantienen una presencia activa en redes sociales como Twitter, su percepción de la participación democrática formal se centra en el ejercicio del voto.

Figura 13. Con sulta sobre participación en campaña.

Figura 14. Consulta sobre el ejercicio de votar.

Entendiendo las características de la participación de los jóvenes en Twitter durante la segunda vuelta de la campaña, se puede observar que están delineadas por una variedad de interacciones en la plataforma. Según los datos de la encuesta, la actividad predominante es la lectura, seguida de dar me gusta y retuitear. En menor medida, los encuestados se dedican a crear trinos y comentar. Esto se relaciona estrechamente con el tipo de contenido que comparten en Twitter. Aquellos que son creadores de contenido tienden a utilizar soportes audiovisuales para impactar y alcanzar a más usuarios, en contraste con aquellos que se limitan a compartir contenido escrito.

Figura 15. Consulta sobre las interacciones políticas.

Los jóvenes encuestados también expresaron estar de acuerdo en que existen nuevas formas de hacer política a través de Twitter, aunque no se sienten tan inmersos en esa dinámica. Esto podría interpretarse como una muestra de desconfianza hacia los mensajes de la política tradicional. A pesar de que los políticos utilicen Twitter como una plataforma para difundir sus ideales, los jóvenes perciben que esta dinámica no logra desprenderse del estigma de la corrupción y sigue manteniendo una estructura tradicional.

Aunque las campañas políticas muestran una intención de involucrar a los jóvenes en los procesos políticos, no solo para persuadirlos y ganar su voto, sino también para hacerlos partícipes, parece que hay una falta de claridad respecto a estas intenciones por parte de gran parte de la población juvenil. Muchos jóvenes que interactúan en Twitter se limitan a participar mediante acciones como retuitear o dar me gusta, mientras que un porcentaje menor genera sus propios enunciados para contraargumentar, aunque estos no sean necesariamente bien recibidos por los discursos de las campañas. Esto genera una tensión con la percepción que los jóvenes tienen de la participación, la cual está basada en reacciones o comentarios.

Entretenimiento

El enfoque basado en el entretenimiento que utilizó Iván Duque durante su campaña presidencial no es inédito ni nuevo, sino que guarda una clara relación con estrategias previas como las empleadas por Bill Clinton en su campaña presidencial en Estados Unidos. Duque destacó por proyectar una imagen de líder carismático y joven, utilizando plataformas como Twitter para conectar emocionalmente con diversos sectores sociales y promover propuestas como la economía naranja. Este modelo de campaña, que mezcla espectáculo y política, tiene antecedentes evidentes en la estrategia de Clinton, quien también recurrió al entretenimiento para construir una conexión cercana con el electorado, adaptándose a los medios de comunicación predominantes de su época.

En el caso de Clinton, ante las limitaciones de espacio en los programas informativos, sus asesores optaron por integrarlo en formatos de entretenimiento, como tocar el saxofón en el Show de Arsenio Hall, visitar MTV y participar en programas matutinos como el Today-Show. Estas apariciones le permitieron alcanzar audiencias masivas, utilizando su carisma e ingenio para proyectar una imagen atractiva y cercana. De manera similar, Duque aprovechó el potencial de las redes sociales para adoptar un enfoque espectacularizado, convirtiendo sus publicaciones en herramientas para consolidar su liderazgo y conectar con los votantes.

De acuerdo con los resultados de los grupos focales, se considera que la decisión de adoptar la cultura, la música y las artes como estandartes fue acertada, ya que se logró captar con éxito la atención de los jóvenes hacia este tipo de expresiones. Desde esta perspectiva, es evidente que las campañas, especialmente la de Iván Duque, se enfocaron más en establecer qué es lo que se desea lograr que en los métodos o estrategias para alcanzar esos objetivos de campaña. En otras palabras, hubo un mayor énfasis en el qué que en el cómo, lo que facilitó la viabilización de las promesas al centrar la atención en ellas.

Las representaciones culturales del candidato Iván Duque se ven como una instrumentalización de la música y las artes para su beneficio político, perdiendo así su autenticidad. Falta de conexión con la gente en estos espacios, donde él se presenta como protagonista en lugar de adoptar una postura más inclusiva. Sus gestos de apoyo a la cultura en Twitter son percibidos como superficiales y carentes de incentivos tangibles para los sectores populares. Sin embargo, recibió un fuerte respaldo del gremio del Vallenato, especialmente de Silvestre Dangond, creando la imagen de un candidato del entretenimiento. Según Berrocal Gonzalo et al. (2012), los medios de comunicación moldean opiniones políticas y construyen imágenes de la realidad.

A pesar de la amplia maquinaria mediática desplegada para mejorar la imagen del candidato Iván Duque, los jóvenes percibieron una desconexión entre los logros individuales de los representantes del deporte y la cultura y su posterior reconocimiento nacional. Muchos deportistas, a menudo ignorados por los gobiernos, forjan su camino hacia el éxito de manera individual, pero sus victorias son luego presentadas no como triunfos personales, sino como éxitos nacionales utilizados por los candidatos como estandartes en sus campañas políticas. Además, se establecen contrastes con respecto a los gremios que respaldan a cada candidato. Por un lado, el candidato de la Colombia Humana capitalizó el apoyo de filósofos e intelectuales de renombre, figuras cercanas al entretenimiento de consumo académico. En contraste, el candidato del Centro Democrático se apoyó en músicos del género urbano, como Mr. Black, asegurándose así una gran visibilidad en los sectores populares.

CONCLUSIONES

El uso de Twitter por parte de los jóvenes universitarios durante las elecciones presidenciales de 2018 reflejó la creciente importancia de esta plataforma como un espacio clave para el debate político, a pesar de ser percibida como más específica y menos visual que otras redes sociales. Aunque la mayoría de los estudiantes reportó pasar menos de tres horas al día en Twitter, la plataforma tiene un gran impacto en la política, marcando la agenda pública y amplificando las discusiones sociales. A pesar de que prefieren mantenerse informados a través de medios tradicionales, reconocieron la rapidez y la interacción que ofrece Twitter para el acceso a la información política.

Sin embargo, los jóvenes también se mostraron conscientes de los riesgos asociados con la manipulación de algoritmos y la polarización a través de hashtags, lo que generó preocupaciones sobre la excesiva politización de la plataforma. En general, los jóvenes valoraron Twitter por su capacidad para visibilizar diversas voces, aunque también identificaron su potencial para ser utilizado como una herramienta estratégica por las maquinarias políticas tradicionales, como se evidenció en el caso del hashtag #ElFuturoEsDeTodos.

El proceso de paz en Colombia, marcado por la polarización y las tensiones generadas tras el Plebiscito por la Paz de 2016, tuvo una notable influencia en las elecciones presidenciales de 2018. Aunque la paz fue un tema relevante en los debates, su tratamiento en las campañas a través de Twitter fue insuficiente y confuso, con los mensajes de ambos candidatos, Iván Duque y Gustavo Petro, careciendo de claridad sobre los pasos concretos para su implementación. La falta de un discurso coherente y la polarización entre los sectores políticos contribuyeron a una creciente desconfianza entre los jóvenes, lo que opacó el verdadero propósito de los acuerdos de paz.

Además, las campañas en redes sociales se centraron más en las controversias y ataques hacia el otro, reforzando los mensajes de odio y división, lo que terminó por desviar la atención de la paz hacia intereses partidistas. Este fenómeno refleja cómo las lógicas tradicionales del poder, a través de los discursos en Twitter, buscaron manipular la opinión pública y distraer de procesos esenciales como la construcción de una paz duradera en Colombia.

Aunque los mensajes de Iván Duque y Gustavo Petro contenían elementos dirigidos a la juventud, estos no lograron conectar de manera efectiva con sus intereses. Mientras que Duque proyectaba un mensaje empresarial y jerárquico, Petro trató de inspirar con un discurso de transformación social. Sin embargo, ninguno de los discursos reflejó adecuadamente las preocupaciones reales de los jóvenes de ese momento, como el empleo, la universidad pública y el fracking, temas que consideraban prioritarios.

Este desajuste muestra una desconexión entre las campañas tradicionales y las dinámicas juveniles, que no se limitan a los esquemas políticos convencionales. Los jóvenes de hoy están buscando nuevas formas de participación que vayan más allá de las lógicas tradicionales, utilizando el arte y otras alternativas para expresar sus preocupaciones. Esto refleja una juventud cada vez más crítica y vigilante, que, aunque sigue participando en procesos como el voto, lo hace con una visión más analítica y exigente hacia los discursos políticos, buscando transformaciones que respondan a sus realidades y necesidades.

El acceso al primer empleo fue y continúa siendo una de las preocupaciones más importantes para los jóvenes en Colombia, ya que el país tiene una población predominantemente joven que está comenzando a demandar oportunidades laborales. Sin embargo, los jóvenes no se sintieron completamente satisfechos con las propuestas de los candidatos sobre este tema en las elecciones de 2018. Mientras que Duque presentó la economía naranja como una solución, los jóvenes no entendieron claramente en qué consistía su propuesta, lo que reflejó una desconexión en la comunicación del candidato. En contraste, Petro fue mejor recibido, ya que su discurso fue percibido como más claro y humano, usando un lenguaje más accesible y cercano a la juventud.

Las propuestas de los candidatos sobre el medioambiente fueron percibidas como insuficientes, sin una estrategia clara que pudiera superar el discurso superficial de energías limpias, protección del agua y no minería. A pesar de ser un tema relevante, la falta de políticas claras en la defensa del medio ambiente y la protección de recursos naturales evidencia una desconexión entre la realidad y las políticas propuestas. Los jóvenes, a pesar de estar interesados en temas medioambientales, señalaron que las propuestas sobre este tema no influenciaron su decisión de voto, lo que reflejó un vacío en la forma en que se abordaron esos problemas por los candidatos en dichas elecciones.

Las campañas utilizaron la educación como anzuelo, pero las propuestas presentadas no satisficieron del todo las expectativas de los jóvenes, quienes consideraron que el sistema educativo no ofrece las oportunidades adecuadas para la población. La percepción de que la educación está desajustada a las necesidades actuales de la juventud, sumado a la falta de respuestas a las luchas estudiantiles, generó una sensación de desencanto y frustración en los estudiantes frente a las promesas no cumplidas. Así, se evidenció una percepción generalizada de que la participación política a través de estas plataformas es superficial. Muchos jóvenes no se sintieron representados por los partidos políticos ni por los candidatos, lo que reflejó una crisis de representatividad.

Aunque los jóvenes apoyaron la inclusión de las mujeres y las comunidades LGBTIQ+ en la política, consideran que las campañas políticas a menudo reducen esta inclusión a gestos simbólicos, como la nominación de una mujer a vicepresidencia, sin que esto conlleve un cambio real en las estructuras de poder. Esto refleja una crítica al uso instrumental de la inclusión, que no se traduce en una transformación estructural de la política.

En suma, la interacción de los jóvenes con las campañas políticas a través de redes sociales se asemeja a lo que se ha denominado "participación líquida", donde la participación es más reactiva que proactiva. Los jóvenes tienden a observar, retuitear o dar "me gusta", pero no siempre se sienten involucrados en una forma más activa o comprometida de participación política. Este tipo de interacción se aleja de una participación transformadora en el ámbito democrático. Las plataformas digitales, especialmente Twitter, juegan un papel crucial en cómo los jóvenes se relacionan con la política. Si bien estas redes ofrecen un espacio para expresar opiniones y generar debate, los jóvenes son conscientes de que la política tradicional, aun cuando utiliza estas plataformas, sigue manteniendo estructuras jerárquicas y desconectadas de las necesidades reales de los ciudadanos.

A pesar de la presencia de los jóvenes en las redes sociales, la participación en el voto y en actividades políticas formales sigue siendo limitada. El estudio mostró que muchos jóvenes, aunque pueden estar interesados en la política, se sienten desconectados de los procesos formales, prefiriendo interactuar en las redes sociales de manera más simbólica que participativa o comprometida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acevedo Merlano, A., Chamorro Muñoz, A. N., & Quintero León, M. (2021). Ciudadanías movedizas: Ciberpolítica y los dilemas de Twitter como esfera pública/privada. RECERCA. Revista de Pensament i Anàlisi, 26(2). https://doi.org/10.6035/recerca.5511

Acevedo-Merlano, Á.-A., Acosta-Valencia, G.-L., Maya-Franco, C.-M., & Crawford-Visbal, J.-L. (2023). Apropiación tecnológica, subjetividades y trivialización política: Campaña presidencial colombiana en Twitter de 2018. Forum. Revista Departamento de Ciencia Política, 24, 134-172. https://doi.org/10.15446/frdcp.n24.102927

Banwart, M. C. (2010). Gender and Candidate Communication: Effects of Stereotypes in the 2008 Election. American Behavioral Scientist, 54(3), 265-283. https://doi.org/10.1177/0002764210381702

Bauman, Z. (2010). Modernidad líquida (Di 1 ban). Fondo de Cultura Economica.

Benavides, M. O., & Gómez-Restrepo, C. (2005). Métodos en investigación cualitativa: Triangulación. Revista Colombiana de Psiquiatría, 34, 118-124.

Berrocal Gonzalo, S., Campos-Domínguez, E., & Redondo García, M. (2012). El «infoentretenimiento» político en Internet: La presencia de cinco líderes europeos en YouTube. RIPS: Revista de investigaciones políticas y sociológicas, 11(4), 107-131.

Cardo, V. (2021). Gender politics online? Political women and social media at election time in the United Kingdom, the United States and New Zealand. European Journal of Communication, 36(1), 38-52. https://doi.org/10.1177/0267323120968962

Childs, S., & Krook, M. L. (2006). Gender and Politics: The State of the Art. Politics, 26(1), 18-28. https://doi.org/10.1111/j.1467-9256.2006.00247.x

Colombia Humana. (2018, mayo 30). #UnidosLeGanamosA los que disfrazaron a 10.000 jóvenes de guerrilleros y los mataron para hacerlos pasar como resultados militares. Nosotros elejimos la educación y la vida ¡Es ahora o nunca! https://x.com/ColombiaHumana_/status/1002000084509384704?mx=2

Curran, J. (2005). Rethinking the media as a public sphere. En Communication and citizenship (pp. 27-57). Routledge.

Dahlgren, P. (2000). Television and the Sphere Public. Citizenship, Democracy and the Media.

Dahlgren, P. (2013). The political web: Media, participation and alternative democracy. Springer.

DANE. (2018). Infografía del censo 2018: Total nacional de Colombia. https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-colombia.pdf

Díaz Chica, Ó., Santos Fernández, D., & Matellanes Lazo, M. (2021). La creatividad de la generación Z según su actividad en las redes sociales. Fonseca, Journal of Communication, 22. https://doi.org/10.14201/fjc-v22-22703

Duque, I. (2018, junio 15). #ColombiaDecide| Yo no quiero destruir los acuerdos de paz, lo que quiero es que los colombianos corrijamos lo que está saliendo mal, lo mejoremos, y busquemos un acuerdo nacional. #ConElFuturoNoSeJuega. https://x.com/IvanDuque/status/1007803693666832384

Elola, J. (2010, septiembre 5). Los medios deben aparcar su arrogancia. El país. https://elpais.com/diario/2010/09/05/domingo/1283658757_850215.html

Fernández-Rovira, C. (2022). Motivaciones y tiempo de uso de las redes sociales por parte de los jóvenes españoles: Señales de adicción. Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social «Disertaciones», 15(2), 1-19. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.11155

González Martínez, J., LleixÀ Fortuño, M., & Espuny Vidal, C. (2016). Las redes sociales y la educación superior: Las actitudes de los estudiantes universitarios hacia el uso educativo de las redes sociales, de nuevo a examen. Education in the Knowledge Society (EKS), 17(2), 21-38. https://doi.org/10.14201/eks20161722138

Guerrero Bejarano, M. A. (2016). La investigación cualitativa. INNOVA Research Journal, 1(2), 1-9.

Ideaspaz. (s. f.). Posplebiscito: ¿qué pasó después del acuerdo de paz? IDEASPaz. https://multimedia.ideaspaz.org/especiales/posplebiscito/index.html

McGregor, S. C., & Mourão, R. R. (2016). Talking Politics on Twitter: Gender, Elections, and Social Networks. Social Media + Society, 2(3), 2056305116664218. https://doi.org/10.1177/2056305116664218

Meneses, M., Ortega, E., & Urbina, G. (2014). Jóvenes conectados y participación político ciudadana en el proceso electoral de México 2012. Revista Versión. Estudios de comunicación y política, 34, 71-92.

Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). Digital citizenship: The Internet, society, and participation. MIt Press.

Orbegozo-Terradillos, J., Larrondo-Ureta, A., & Morales-i-Gras, J. (2020). Influencia del género en los debates electorales en España: Análisis de la audiencia social en #ElDebateDecisivo y #L6Neldebate. El Profesional de la Información, 29(2). https://doi.org/10.3145/epi.2020.mar.09

Pacheco, F. D. R., & Salazar, V. G. P. (2020). Grupos focales: Marco de referencia para su implementación. INNOVA Research Journal, 5(3), 182-195.

Padilla de la Torre, M. R. (2014). Culturas juveniles. Formas políticas del desencanto. Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 63, 90-91. https://doi.org/10.33064/iycuaa2014633616

Panza Guardatti, M., Mitchelstein, E., & Boczkowski, P. J. (2019). Política en los sitios web, entretenimiento en las redes: La agenda de los medios noticiosos en sus sitios y en Facebook y Twitter. Revista de Comunicación, 18(1), 135-150. https://doi.org/10.26441/RC18.1-2019-A7

Pérez-Curiel, C., & Sanz-Marcos, P. (2019). Estrategia de marca, influencers y nuevos públicos en la comunicación de moda y lujo. Tendencia Gucci en Instagram. Revista Prisma Social, 24, 1-24.

Reguillo, R. (2003). Las culturas juveniles: Un campo de estudio; breve agenda para la discusión. Revista Brasileira de educacao, 103-118.

Rodrigo Mendizábal, I. (2004). Máquinas de pensar: Videojuegos, representaciones y simulaciones de poder. Universidad andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

Rodríguez, Á., Falbelo, S., & Cruz, M. (2014). Las redes sociales: Un sujeto activo, en un espacio de deliberación y confrontación de la democracia. Quaderns, 79, 1-11.

Romero Molina, M. I. (2020). E-democracia: Una construcción conceptual. Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 10(1), e067. https://doi.org/10.24215/18537863e067

Said-Hung, E., Mottareale, D., & Sánchez Esparza, M. (2023). Cultura política y partidos autonómicos españoles en Twitter. Revista Mexicana de Sociología; Vol. 85, Núm. 2 (2023)DO - 10.22201/iis.01882503p.2023.2.60560. https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/60560

Solomon, R. C. (2007). Ética emocional: Una teoría de los sentimientos. Paidós.

van Dijk, T. A. (1999). Argumento. Anthropos (Barcelona), 186, 23-36.

Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement organizations: Semantic network analysis and thematic analysis of Twitter during the #MeToo movement. Public Relations Review, 45(1), 10-23. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.014

Yang, G. (2016). Narrative Agency in Hashtag Activism: The Case of #BlackLivesMatter. Media and Communication; Vol 4, No 4 (2016): Political Agency in the Digital Age: Media, Participation and DemocracyDO - 10.17645/mac.v4i4.692. https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/692

Zimmermann, M. (2018). Los desafíos ambientales de Colombia para el año 2018. Mongabay. https://es.mongabay.com/2018/01/los-desafios-ambientales-colombia-ano-2018/

© 2024 Revista Científica Estelí.

![]() Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0 Atribución-NoComercial-CompartirIgual.

Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0 Atribución-NoComercial-CompartirIgual.