Salud pública y su relación con el crecimiento urbano en la atención hospitalaria de la Ciudad de México, México

Public health and its relationship with urban growth in hospital care in Mexico City, Mexico

Oscar Daniel Rivera González

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México

https://orcid.org/0000-0002-7698-7433

oscarriverag@filos.unam.mx

RECIBIDO

12/08/2024

ACEPTADO

14/01/2025

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo analizar la problemática de la atención médica otorgada por servicios públicos de salud y su relación con la gestión urbana en la ciudad de México, centrándonos en la insuficiente capacidad hospitalaria. Metodológicamente se examinaron estudios enfocados que relacionan urbanismo y salud, ubicándose cartográficamente las principales zonas hospitalarias que poseen un alto número permanente de pacientes. Como resultado, se obtuvo la cartografía para la construcción de nuevos centros de salud según el número de personas habitantes en las alcaldías. Lo anterior, busca mitigar la limitada capacidad de los servicios de atención hospitalaria pública otorgada según el crecimiento urbano. Se concluye que la aplicación de este mapeo puede extenderse en todas las alcaldías, inclusive en otras entidades federativas y en diversos países que enfrenten problemas similares en la intersección entre urbanismo y salud. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, incluyendo la necesidad de abordar enfermedades específicas que también contribuyen al colapso hospitalario.

PALABRAS CLAVE

Salud pública; atención médica; urbanismo; desabasto hospitalario.

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the problem of medical care provided by public health services and its relationship with urban management in Mexico City, focusing on insufficient hospital capacity. Methodologically focused studies relate urbanism and health were examined, mapping of the main hospital areas that have a high permanent number of patients. As a result, the cartography for the construction of new health centers was obtained according to the number of people living in the municipalities. This seeks to mitigate the limited capacity of public hospital care services granted according to urban growth. It is concluded that the application of this mapping can be extended in all municipalities, including in other states and in various countries that face similar problems at the intersection between urban planning and health. However, areas for improvement were identified, including the need to address specific diseases that also contribute to hospital collapse.

KEYWORDS

Public health; health care; town planning; hospital shortages.

INTRODUCCIÓN

El desabasto constante de atención médica en centros hospitalarios denunciado por algunos derechohabientes es creciente con el paso del tiempo, por ello, la molestia frecuente en dicha población es constante perjudicando su salud, lo anterior, en gran medida debido a la incapacidad de espacios curativos en diversos centros de salud pertenecientes a la Ciudad de México.

Es importante destacar que, el desabasto de atención hospitalaria debe comprenderse como la ausencia de servicios médicos solicitados por la población derechohabiente, mismos que perjudican la salud y vida de personas, lo anterior, incrementándose con el paso del tiempo.

Desde la década de 1940 se fundamentaron las bases del sistema de salud en México con la creación primeramente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Departamento de Salubridad, transformándose posteriormente en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Con ellos, surgieron los primeros Institutos Nacionales de Salud, creciendo consecutivamente con el objetivo de atender la salud pública (Tapia, 2016)

En los últimos años, el aumento en la insuficiencia hospitalaria ha sido permanente en ciertas partes de la República Mexicana. Es importante precisar que, en el año de 1996 el objetivo de mejorar la calidad de atención médica se realizó con la incorporación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), creada por decreto presidencial el 3 de junio de 1996 (Alcántara, 2012); sin embargo, hasta la actualidad su funcionamiento es limitado en la implementación de mejora en servicios básicos de salud pública.

El crecimiento urbano actual reforzado con su inadecuada estructuración instaura múltiples afectaciones en la Ciudad de México. Por tanto, la movilidad es un elemento reducido por dicho crecimiento urbano (Oropeza & Leyva, 2020). Es importante establecer la relación directa entre incremento urbano y capacidad de personas que solicitan atención médica, lo antes mencionado, permitirá conocer las limitantes en nosocomios con base en la totalidad de población según el desarrollo urbano.

Por lo expuesto anteriormente, queda comprendida la relación entre territorio y salud según el abasto hospitalario actual, destacándose los riesgos que enfrentan las personas al no contar con servicios rápidos y oportunos para tratar diversas afecciones de salud (Martínez & Leal, 2005). Este desabasto hospitalario no solo tiene implicaciones directas sobre la calidad de vida de los pacientes, sino que también se encuentra vinculado a problemáticas estructurales, como el inadecuado crecimiento urbano en la Ciudad de México. La búsqueda de información cuantitativa entre densidad de población y la insuficiencia hospitalaria arrojó elementos clave para comprender cómo estos factores se entrelazan, destacando la urgencia de atender estas deficiencias en los centros de salud públicos.

“Se señala que algunas causas del desabasto fueron los cambios en los modelos de compra y negociación para evitar abusos de poder, corrupción, conflictos de interés de farmacéuticas, y que incidieron en disminuir los precios, mejorar la calidad y la eficacia terapéutica” (Vázquez, 2020, pág. 1).

La existencia de políticas públicas e implementación de una gestión urbana en la ciudad es mínimamente ejecutable, aclarando que la planificación y urbanismo, han reconocido que diversos procesos de democratización, reforma y descentralización del Estado provocan revalorización de las ciudades fomentando altos índices de corrupción en distintas instancias gubernamentales; mermando la infraestructura y servicios de salud pública (Sagredo & Carbonetti, 2003).

La aplicación real y sin grado de omisión por parte del aparato gubernamental es crucial para la ejecución de gestión urbana eficaz, la reconfiguración de las ciudades deberá ser acompañada en todo momento de la implementación de ordenamiento público urbano, con el objetivo de atender los principales nexos entre urbanismo y atención hospitalaria.

El artículo 4 constitucional revela que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexica, 2015, pág. 1).

La cita anterior, dista mucho de la realidad según la atención que el aparato gubernamental ofrece a sus derechohabientes, quedando por delante ejecutar soluciones eficaces y certeras que incluyan resultados para la posible construcción de centros de salud según el número de habitantes por alcaldía.

Relación entre urbanismo y salud, teóricos y especialistas

La incorporación de diferentes especialistas que relacionan el crecimiento urbano e insuficiencia de atención hospitalaria en centros de salud es determinante. La realidad actual de la creciente atención hospitalaria no identifica recomendaciones que permitan fortalecer a las autoridades estatales en temas de salud, datos que obligan a reflexionar acerca de las estrategias a seguir y que deben ser implementadas para mejorar el servicio médico público (Rouvier, González, Sesia, & Becerril, 2013), puntualizando que la última actualización de datos sobre la creciente atención hospitalaria es la de precisamente el año 2013. Por lo anterior, es urgente establecer mecanismos de atención y actualización en servidores públicos, con el objetivo de ser más afectivos en su trabajo, así mismo, dotarlos de herramientas necesarias para que su trabajo sea adecuado y nunca limitado.

Diversas problemáticas de insuficiencia de dotación médica son crecientes y en caso de poseer equipos de tratamiento hospitalario sofisticado no son apropiadamente utilizados, resultando inadecuada atención en la población, precisando que la incorrecta manipulación de estos equipos los convierte en aparatos inutilizables (Del Carmen, Arredondo, & Cruz, 1991).

Es importante mencionar que, la apropiada gestión de recursos públicos enfocados a la atención hospitalaria puede ser realmente eficaz, dicha labor enmendará algunas afectaciones existentes en centros de salud, evitando un colapso en el número de pacientes al fomentar un abasto adecuado de camillas y medicamentos, liberación de pasillos, pronta atención en salas de urgencias, limpieza general, higiene en sanitarios, citas programadas en días cercanos, ventilación de cuartos, entre otros.

Es determinante a futuro que el sector salud en México, se transforme con el objetivo de implantar mejor atención hospitalaria con recursos disponibles, inclusive dotar de más apoyos económicos en beneficio de la población derechohabiente (Juan, y otros, 2013). Lo antes expuesto, deberá mejorar la calidad del primer contacto entre el paciente en áreas de urgencias con trabajadores de hospitales; con base en cursos constantes de sensibilidad y amabilidad en el servicio.

El crecimiento urbano relacionado con el número de habitantes y colapso de atención de servicios hospitalarios va en aumento, por ello, a continuación, se muestra la siguiente cita entre el vínculo directo entre crecimiento urbano y desabasto de atención hospitalaria, el cual, tiene antecedentes en los años setenta derivados del desarrollo urbano.

México, también experimentó un proceso de urbanización en el que se ha visto involucrado prácticamente todo el país. Más de 70% de la población es urbana y 35% (más de 37 millones de personas) habita en las nueve zonas metropolitanas con más de un millón de habitantes. La urbanización se asoció además a una dispersión de la población que habita en comunidades rurales. De poco menos de 55 000 localidades con menos de 100 habitantes en 1970 se pasó a casi 140 000 en 2000, en donde habita poco más de 2% de la población nacional (Dantés, y otros, 2011, pág. 222).

El crecimiento urbano es tan acelerado que es complejo controlar su ampliación (Rivera & Rodríguez, 2023). Por ello, diversos servicios públicos en muchas vertientes son insuficientes; centrándonos en los hospitalarios son tan escasos que causan un colapso parcial o total en hospitales. Es urgente implementar medidas de ampliación o construcción hospitalaria en zonas con necesidades según los índices de población, dicho aumento hospitalario sostendría el número de habitantes mismo que va en aumento.

Los dispensarios de atención médica en países de América Latina ofrecen servicios en predios del sector gubernamental, sin embargo, la distancia de zonas rurales y semi-urbanas es difícil para personas con nivel socioeconómico bajo (Organización Panamericana de la Salud, 1992). Las distancias de camino y tránsito de personas que solicitan atención en hospitales son complicadas, precisando que en Adultos Mayores (AM) e infantes se complejiza.

Enfocándose en la calidad y atención ofrecida por parte de servidores públicos como lo son: camilleros, enfermeras, personal de farmacia, médicos, directores, entre otros, es hasta cierto punto amable y eficiente, sin embargo, en momentos de colapso debido al número de personas que solicitan algún servicio, fomenta tensión y molestia entre trabajadores.

Por lo tanto, el Banco Mundial en su publicación de Prestación de servicios de salud de calidad en el año 2020, efectuó un esbozo de lo que acontece en diversos países, en el caso de México se precisó lo siguiente:

En enero de 2001 se lanzó una estrategia integral de mejora de la calidad en todo el sistema. Los principales objetivos eran promover la calidad de la atención como un valor central en la cultura de las organizaciones de atención en salud, tanto públicas como privadas, y mejorar la calidad de los servicios en todo el sistema de atención en salud. En 2012 se estableció la Estrategia Nacional para la Consolidación de la Calidad en los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, que se implementaría a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud del Ministerio de Salud. La estrategia tenía como objetivo lograr una mejora de la calidad en las siguientes áreas: seguridad del paciente, innovación y mejora continua, gestión de riesgos, acreditación de centros de atención en salud, regulación de la salud y educación sanitaria (Banco Mundial, 2020, pág. 66).

Sin embargo, según la cita anterior, en la actualidad aún queda mucho por implementar en el aspecto de mejoras en servicios de salud, debido mayormente al gran número de personas solicitantes; algo que debe ser analizado entre ciencias médicas y sociales, con el objetivo de establecer una adecuada distribución de la población urbana y rural que solicite algún servicio hospitalario.

Complementando la información anterior, lo que refiere y menciona el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es que cada persona deberá contar con servicios médicos de calidad sin excepción alguna.

El derecho a la salud en México emana de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que en su artículo 4º establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. Este reconocimiento del derecho está alineado con marcos normativos internacionales en la materia, así como con los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar los distintos tratados sobre derechos humanos. La norma establecida en la Ley General de Salud (LGS) establece el elemento base que debe ser garantizado por el Estado para que toda persona pueda ejercer su derecho constitucional a la protección de la salud y, por tanto, al acceso a los servicios de salud. Adicionalmente, este derecho forma parte de los derechos sociales, como lo establece la LGDS en su artículo 6°, lo que obliga al Estado a garantizarlo y protegerlo a través de políticas gubernamentales, programas sociales o reformas legales, con el objeto de que el derecho a la salud pueda ejercerse plenamente (Consejo Nacional de Evaluación de la Política, 2021, pág. 19).

Observándose que en la actualidad no toda la población cuenta con servicios básicos de salud y los que cuentan con alguna asistencia gratuita, no es necesariamente de calidad, reafirmando lo anterior con la siguiente cita.

El sistema público de salud en México está fragmentado, crea desigualdades sociales, es ineficiente, de baja calidad e incentiva la búsqueda y uso de un sistema privado de salud. Es urgente enmendar el rumbo para evitar un deterioro mayor, recalcó el académico, quien coordina el doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO (Macías, 2021, pág. 1).

En resumen, este apartado evidencia que una de las estrategias clave para combatir el desabasto de atención hospitalaria debe basarse en un análisis integral del crecimiento urbano y las problemáticas asociadas al colapso del sistema de salud. En este sentido, resulta fundamental la incorporación de nuevos centros hospitalarios en zonas densamente pobladas y periféricas, considerando factores como edad, sexo, niveles de marginación y segregación, entre otros. Asimismo, la ampliación de los hospitales existentes en las grandes urbes es imprescindible para prevenir su colapso y garantizar una atención más eficiente.

El objetivo central es examinar puntualmente la problemática que estriba en la atención médica concedida por servicios públicos de salud y su vínculo con la gestión urbana en la ciudad de México, particularizando en la escasa capacidad hospitalaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de análisis metodológico consistió en reconocer con base en cartografía digital de gabinete estableciendo elementos de la geomática y visitas a campo (Rivera, 2021). Las principales zonas donde existen centros hospitalarios que poseen un número permanente de pacientes y salas de espera colapsadas se relaciona con el número de habitantes en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Por ello, se tendrán que ejemplificar las limitantes en la atención a personas derechohabientes cuando lo solicitan el servicio hospitalario de manera urgente.

Complementando la información anterior, se realizó la georreferenciación de cada uno de los nosocomios (Cascón, Ruiz, & Quesada, 2018) donde existe colapso hospitalario permanente debido a múltiples enfermedades, con el objetivo de identificar puntualmente las zonas donde se encuentra dicha saturación y finalmente, contrastarlo con la densidad de población existente en cada alcaldía.

Para el estudio cartográfico se utilizó el software ArcMap versión 10.3, aprovechando sus diversas herramientas geoinformáticas predefinidas para visualizar espacialmente las áreas colapsadas según el número de personas derechohabientes. Un recurso particularmente relevante fue el uso de imágenes satelitales a través de la herramienta Basemap (Zavala & Zavala, 2002), lo que facilitó la representación visual y permitió obtener una perspectiva más realista para el análisis cartográfico-urbano.

La descarga e incorporación de datos vectoriales básicos como lo fueron puntos, líneas y polígonos, se realizó con base en el Geoportal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con información del año 2020. Esto, con el propósito de ubicar espacialmente los límites territoriales existentes entre alcaldías, siendo lo anterior sumamente relevante debido a que en la Ciudad de México se rigen y toman decisiones por diversos partidos políticos que se encuentran ejecutando múltiples decisiones urbanas.

La escala utilizada fue a nivel Ciudad de México con la intensión de observar de manera sencilla la totalidad de la extensión territorial de las 16 alcaldías (Ruíz & Galicia, 2016). Ello, permitió reconocer los lugares donde se deberá colocar especial atención ante la problemática descrita a lo largo del presente estudio.

Realizar el trabajo de gabinete previo al trabajo de campo resultó fundamental para comprender mejor las condiciones de la zona de estudio, permitiendo reconocer cartográficamente las posibles características que se hallaron en el territorio.

Por lo anterior, se realizaron diversas visitas a centros hospitalarios, con el propósito de identificar las problemáticas existentes debido a la insuficiente capacidad hospitalaria, precisando que la toma de fotografías y videos no fue posible debido a limitaciones diversas de acceso por el personal de seguridad. Sin embargo; en la actualidad existen múltiples noticias y videos donde se ejemplifica la problemática identificada, la cual se repite en otros estados de la República Mexicana (Soto, 2023) (Ortiz, 2023) (González, 2018) (El Debate, 2015) (Canal 44, 2022).

El componente cuantitativo reveló cartográficamente datos que fueron muy importantes para el presente estudio, comparando las zonas donde existe colapso hospitalario, lo cual evidentemente se relaciona con la salud pública y crecimiento urbano.

Etapas de investigación

Etapa 1. Trabajo de gabinete: Incorporación de datos vectoriales básicos como lo son puntos, líneas y polígonos, para comprender la cartografía urbana que se relaciona con la problemática abordada, utilizando SIG y elementos básicos de la geomática.

Etapa 2. Trabajo de campo: Visita a diferentes centros hospitalarios cartografiados según la cartografía obtenida previamente, ratificándose la insuficiente capacidad hospitalaria de manera visual, sin embargo, la toma de fotografías y video no fue posible debido a la limitación diversa ejercida por parte del personal.

Etapa 3. Análisis de resultados y elaboración de informe final: Unión de datos del análisis teórico y empírico para la obtención de datos cuantitativos visualizados cartográficamente, encontrándose diversos resultados factibles de trabajo a corto y mediano plazo, que se podrán aplicar resolviendo la problemática identificada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

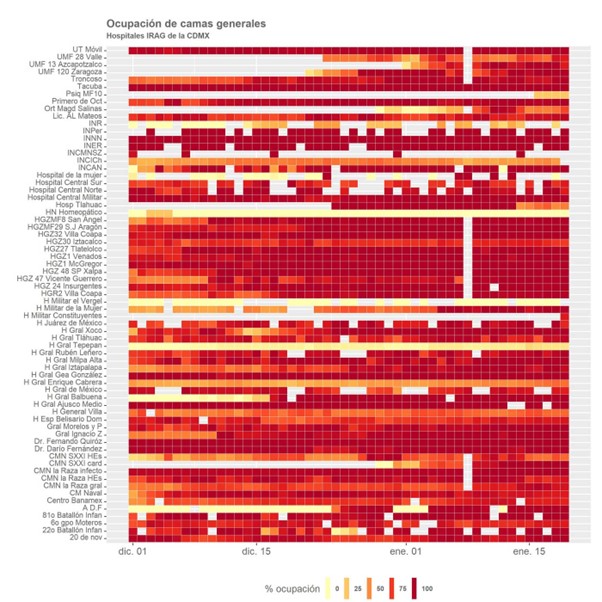

La recopilación de información en diversas instituciones gubernamentales relacionadas con temas de salud proporcionó datos del Sistema de Información de la Red IRAG (Nuñez, 2021). Estos datos evidenciaron la limitada disponibilidad de camas generales debido al colapso hospitalario en varios nosocomios de la Ciudad de México, agravado por ciertas enfermedades y la reciente pandemia de COVID-19, registrada hasta el 19 de enero de 2021 (Figura 1). Cabe señalar que la pandemia, aunque relevante, constituye un objeto de análisis distinto y no pretende generalizarse como la causa principal de la saturación hospitalaria en esta investigación. Sin embargo, se utiliza como un ejemplo ilustrativo de la problemática del colapso hospitalario.

Figura 1.

Ocupación de camas generales en la Ciudad de México, reporte al 19 de enero de 2021

Nota. La Tabla representa la ocupación de camas, conteniendo enfermedades diversas que existieron en hospitales públicos, aunado a los ingresados por la pandemia del COVID-19 acontecida hasta el 19 de enero del 2021, seleccionando hospitales con grado de ocupación del 75% al 100% (Nuñez, 2021)

Lo anterior, revela la grave problemática de saturación en hospitales ante diversas afecciones aunado a la pandemia de COVID-19. Es importante precisar que con ello se demuestra que, en épocas futuras de posibles pandemias, el colapso podría ser mayor derivado del creciente número de personas debido a la expansión a urbana. Puntualizando que aún sin la pandemia de COVID 19, en los centros hospitalarios ya acontecía un colapso, mismo que hasta la fecha existe.

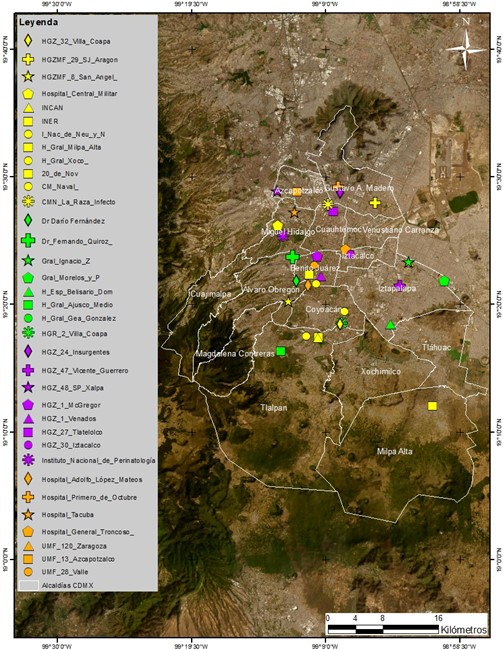

Así mismo, se obtuvo la cartografía situando a cada uno de los hospitales que sufren saturación con el objetivo de mostrar espacialmente las zonas donde se encuentra la problemática y poder instituir posibles soluciones (Figura 2), especificando que la colorimetría mostrada en la leyenda se realizó únicamente para diferenciar cada uno de los nosocomios.

Figura 2.

Hospitales con ocupación de camas generales del 75% al 100% por pandemia COVID- 19, reporte al 19 de enero de 2021

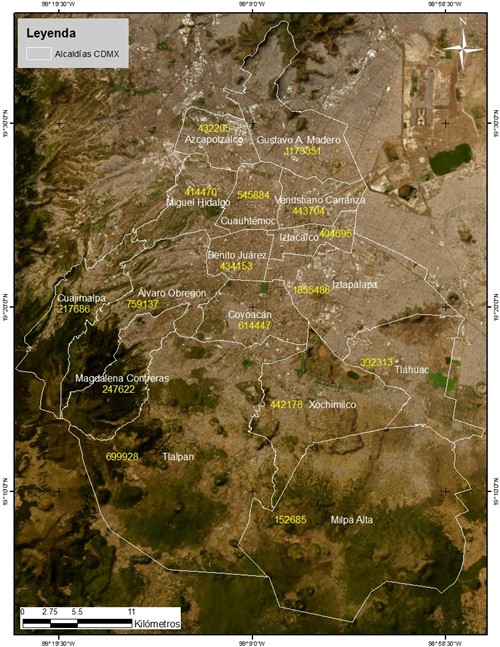

Es importante destacar que el mapa presentado fue seleccionado y elaborado en función de la información de la Figura 1, permitiendo identificar los nosocomios con mayores problemas de colapso hospitalario. Además, se llevó a cabo el mapeo del número de habitantes de cada una de las alcaldías de la Ciudad de México hasta el año 2020, utilizando datos proporcionados por el INEGI (Figura 3).

Figura 3.

Número de habitantes por Alcaldía, Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020).

El colapso de servicios de salud en la Ciudad de México es una realidad que afecta la vida de la población que solicita servicios médicos urgentes. El resultado de los mapas anteriores revela que la alcaldía Gustavo A. Madero cuenta con 1,173,351 habitantes y tres centros hospitalarios en su demarcación, Álvaro Obregón alberga 759,137 de pobladores con tres centros de salud. Por último, la alcaldía Iztapalapa aloja 1,835,486 de personas existiendo cinco nosocomios; precisando que las alcaldías anteriores presentan un mayor número de población diferenciado con el número de centros de atención hospitalaria.

Bajo un análisis geográfico-urbano según la distribución de población, se observa que la demarcación Álvaro Obregón posee centros hospitalarios al oriente, lo cual, establece una grave problemática al no contar con nosocomios en otras zonas. Por ello, es prudente construir al menos tres sanatorios más debido a la amplitud de dicha alcaldía y número de habitantes.

En el caso de la Alcaldía Gustavo A. Madero al ser la segunda más poblada de la Ciudad de México y contar con tres centros hospitalarios ubicados al centro sur de la alcaldía, será prudente realizar la instauración de al menos dos clínicas hospitalarias en la parte norte, debido al número de personas y ubicación de sus colonias.

Un ejemplo de la cobertura urbana de centros hospitalarios medianamente correcta es lo que acontece en Iztapalapa, recordando que es la alcaldía con mayor número de habitantes, los cuales, cuentan con nosocomios distribuidos en la mayor parte del perímetro de la alcaldía. Sin embargo, la construcción de uno o dos más al poniente de esta, solucionará el colapso que aún existe en dichos centros de salud.

Por lo anterior, según el análisis urbano y crecimiento poblacional, Tlalpan es la cuarta alcaldía con mayor número de habitantes, observándose cinco centros de atención hospitalaria, sin embargo, la población del centro no cuenta con ningún sanatorio. Incluso actualmente se identifica un aumento de desarrollo urbano en la parte sur de dicha demarcación, lo que significaría un mayor número de habitantes sin un centro médico cercano.

La construcción del número de unidades de salud expuesta en las cuatro demarcaciones anteriores solucionaría la problemática hospitalaria actual, recordando que el aumento de habitantes a futuro demandará una mayor construcción de nosocomios, ratificado con la siguiente cita textual.

La oferta de servicios médicos, curativos y asistenciales atravesó por profundas transformaciones durante la primera mitad del siglo pasado en el ámbito internacional, cuando además de multiplicarse el número de consultorios, dispensarios, centros de higiene, oficinas de vacunación y sanatorios en diferentes ciudades, el hospital - público y privado fue crecientemente calificado como el espacio clave para la atención y la asistencia médica de amplios sectores sociales, para la formación de médicos y enfermeras, para realizar labores de investigación, y para contribuir con la implementación de diferentes programas y campañas de la salud pública institucional (Agostoni, 2021, pág. 36).

La cita anterior revela la incorporación de nuevos hospitales en zonas donde la ausencia de servicios hospitalarios afecta la salud de los pobladores, misma que se asocia en todo momento con el colapso hospitalario devenido del crecimiento urbano.

Es igualmente prudente prestar atención a las demás alcaldías, las cuales deben ser monitoreadas en cuanto al crecimiento poblacional y la expansión urbana. Esto permitirá garantizar a toda la población un acceso oportuno y de calidad a los servicios médicos.

Aunado a lo anterior, la pandemia reciente por COVID-19, demostró la grave problemática hospitalaria existente en la Ciudad de México en caso de pandemias, ocurriendo un gran número de decesos derivado en muchas ocasiones por falta de atención médica oportuna.

En diversos países, gobiernos realizaron programas de distanciamiento social para intentar aplanar la curva de incidencia y atender a todos los pacientes afectados por múltiples enfermedades, aunado a los de COVID-19. No obstante, debido a la carencia de infraestructura hospitalaria, se seleccionaron solamente algunos pacientes mediante prioridades según la gravedad de su enfermedad (Culebras, Jáuregui, & Franco, 2020).

Lo anterior, es comprensible bajo una selección y preferencia de atención médica, con el objetivo de instaurar supervivencia en pacientes de acuerdo con las necesidades terapéuticas y recursos disponibles, sin embargo, es prudente reconocer que el retardo en la atención de alguna enfermedad que evolucione a corto plazo desencadenará muy probablemente complicaciones y posible deceso del paciente.

Es importante crear como posible parte de la solución la implementación de nuevas herramientas de acomodamiento o instauración de mecanismos que ocupen menos espacios en cuanto al número de camas con base en espacios de centros hospitalarios.

La muestra de la problemática de estadía e ingreso a sanatorios donde atienden a pacientes en pasillos del hospital, es algo completamente inadecuado, por ello, recientemente diversas redes sociales han evidenciado ejemplos sobre dichas problemáticas (Quepoca, 2019), demostrando que la estancia de los pacientes en ocasiones es inhumana debido a las características del lugar, algo que debe ser resuelto a corto plazo.

Reforzando lo anterior, debido al número constante de quejas culpando a centros hospitalarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza algunas sugerencias. A continuación, se muestra la recomendación interpuesta por dicha comisión a distintos hospitales pertenecientes al IMSS, puntualizando que las siglas AR significan Autoridad Responsable.

Como ha quedado acreditado en la presente Recomendación AR1, AR2, AR3 y AR4 incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a las negligencias ya descritas, consistentes en violación al derecho a la protección de la salud por la omisión de AR1 y AR4 de proporcionar la atención inmediata que V requería al no realizar un internamiento clínico en el Hospital Magdalena de las Salinas, aunado a que AR2 y AR3, adscritas al Centro Médico La Raza, no efectuaron el procedimiento quirúrgico necesario, a pesar de las condiciones clínicas de V; pues dichos médicos tenían conocimiento de su padecimiento crónico y no realizaron las acciones prioritarias requeridas, lo que generó una negligencia médica por omisión que contribuyó al deterioro de su estado de salud y posterior amputación de los dedos índices y medio de la mano derecha (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2019, pág. 14).

Por último, es importante recalcar que la problemática de estancia en las salas de espera es un desgaste latente que afecta la salud del enfermo, viviendo y transitando un lapso de dolor intenso en la mayoría de las ocasiones (Lutz, 2020). Lo antes mencionado, es producto de la nula disponibilidad de atención médica debido al alto índice de población enferma.

Por los resultados anteriores, la comprensión y vinculación del crecimiento urbano con el desabasto de servicios de salud es real y proporcional, por ello, la instauración de centros hospitalarios muestra la posible mejora en periodos de colapso; con el objetivo de atender de la manera pronta y oportuna a personas derechohabientes y no derechohabientes.

CONCLUSIONES

El crecimiento urbano desorbitado junto con la densidad de población influye en diversas problemáticas existentes dentro de la Ciudad de México, estribando cuestiones ambientales, económicas, políticas y de salud, mismas que se incrementan con el tiempo y que pueden convertirse en situaciones incontrolables.

Diversas variables que fomentan el crecimiento urbano permean en la calidad de la atención hospitalaria en la Ciudad de México, siendo principalmente por cuestiones demográficas, económicas, costos de servicios públicos, educación y vivienda, lo anterior, revela que existen múltiples elementos en analizar que podrán sustentar el presente estudio, explicándose a continuación de manera general.

Por ejemplo, el nivel socioeconómico debe examinar el nivel de recuperación que posee determinada población en riesgo en caso de no contar con servicios de salud, por otra parte el nivel educativo de cierta comunidad afectará su relación y comprensión sobre las posibles quejas que podrá fundamentar para exigir un mejor y mayor servicio de salud pública, por último, la vivienda al ser el único sitio donde las familias sienten seguridad o inseguridad derivado de algunos factores geográficos y urbanos, fomentando en dicha población confianza en cuanto a la cercanía con hospitales o clínicas.

Por lo antes expuesto, la salud en ser humano debe ser un derecho íntegro, el cual, debe estar acompañado de reconfiguraciones urbanas, instituyendo soluciones certeras de atención hospitalaria según el crecimiento urbano y número de habitantes.

Cabe destacar que las problemáticas anteriores en gran proporción provienen del desabasto actual de atención hospitalaria, concibiendo constantes inconformidades y molestia de pacientes dirigidas a instituciones defensoras de derechos humanos, en este caso la CNDH al ser un organismo público autónomo, defiende la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos existentes en la Constitución Mexicana.

Es necesario enfatizar que la gran cantidad de personas habitantes en cada una de las alcaldías de la Ciudad de México es una limitante real y permanente para la pronta atención hospitalaria en centros de salud, mismos que desean atender la totalidad de pacientes, sin embargo, es imposible asistirlos de manera inmediata debido al volumen de población solicitante, por lo anterior, se deberán instaurar diversos estudios de planificación urbana enfocada en la atención médica con base en la implementación de cartografía como la efectuada en el presente estudio, con el objetivo de resolver la problemática del desabasto en la atención hospitalaria en la Ciudad de México, inclusive instaurar dicho componente cartográfico en otros estados de la República Mexicana donde acontezca la misma problemática.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agostoni, C. (2021). Expansión, innovación y modernización hospitalaria en la ciudad de México. Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, 62, 35-61. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/pdf/ehmcm/n62/0185-2620-ehmcm-62-35.pdf

Alcántara, M. (2012). La calidad de la atención a la salud en México a través de sus instituciones: 12 años de experiencia. Secretaría de Salud, 11-253. Obtenido de http://www.calidad.salud.gob.mx/site/editorial/docs/calidad_atencion_salud_enMexico_12experiencia.pdf

Banco Mundial. (2020). Prestación de servicios de salud de calidad: un imperativo global para la cobertura sanitaria universal. Obtenido de https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1335351/retrieve

Canal 44. (09 de 11 de 2022). Desabasto de medicinas y mala atención en urgencias, principales quejas de sección 16 SNTE a ISSSTE. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=799o3C7azVQ

Cascón, J., Ruiz, A., & Quesada, A. (2018). Georreferenciación y publicación web de cartografía antigua en sistemas de información geográficos: requisitos para su evaluación y estudio de caso. Revista General de Información y Documentación, 28(1), 193-212. doi:https://doi.org/10.5209/RGID.60810

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (26 de 07 de 2019). Recomendación no. 47/2019. sobre el caso de violaciones al derecho humano a la protección de la salud por negligencia médica por omisión y a la información en materia de salud en agravio v, en distintos hospitales del IMSS. Obtenido de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Rec_2019_047.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política. (2021). Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, 2018-2020. Obtenido de https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_salud_2018_2020.pdf

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica. (2015). Artículo 4. Obtenido de https://www.gob.mx/salud/articulos/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicano-articulo-4

Culebras, J., Jáuregui, I., & Franco, Á. (2020). En la pandemia de COVID-19 no hay camas para todos, ¿a quién tratamos? Journal of Negative and No Positive Results, 5(6), 589-596. Obtenido de . https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X2020000600589

Dantés, O., Sesma, S., Becerril, V., Knaul, F., Arreola, H., & Frenk, J. (2011). Sistema de salud de México. Salud pública, 53(2), 202-232. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342011000800017&lng=es.

Del Carmen, E., Arredondo, A., & Cruz, C. (1991). La investigación en tecnología médica: apoyo a la cooperación entre países. Salud Publica, 33(5), 513-519. Obtenido de https://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5440

El Debate. (18 de 03 de 2015). Sala de urgencias del IMSS con lleno total. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=9xTj8sUYrh4

González, A. (2018). Mal servicio en el IMSS a derechohabientes deriva en quejas ante la CNDH. Obtenido de https://www.astrolabio.com.mx/mal-servicio-en-el-imss-a-derechohabientes-deriva-en-quejas-ante-la-cndh/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). División territorial. Obtenido de https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=09

Juan, M., Moguel, A., Valdés, C., González, E., Martínez, G., & Barraza, M. (2013). Universalidad de los servicios de salud en México. Salud pública, 55, 1-64. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000600001&lng=es.

Lutz, B. (2020). Esperar en Urgencias de hospitales públicos de la Ciudad de México. Revista Salud Problema, 14(28), 14-33. Obtenido de https://saludproblemaojs.xoc.uam.mx/index.php/saludproblema/article/view/618

Macías, B. (2021). Sistema público de salud en México está fragmentado y genera desigualdades: experto. . Obtenido de https://investigacion.ibero.mx/noticia/sistema-publico-de-salud-en-mexico-esta-fragmentado-y-genera-desigualdades-experto

Martínez, C., & Leal, G. (2005). El cuidado de la salud de la población urbana en condiciones de pobreza. Papeles de población, 11(43), 149-165. Obtenido de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252005000100007&lng=es&tlng=es

Nuñez, I. (2021). ¿Qué tan saturados están los hospitales? . Obtenido de https://datos.nexos.com.mx/que-tan-saturados-estan-los-hospitales/

Organización Panamericana de la Salud. (1992). Investigaciones sobre servicios de salud: Una antología. Series Publicación Científica. Obtenido de https://iris.paho.org/handle/10665.2/3315

Oropeza, D., & Leyva, V. (2020). El Crecimiento urbano y sus consecuencias en la movilidad: Caso de estudio: Zona Conurbada de Querétaro. Anuario de espacios urbanos, 27, 129-55. Obtenido de https://espaciosurbanos.azc.uam.mx/index.php/path/article/view/340

Ortiz, Y. (2023). Persiste mala atención en la clínica 2 del IMSS pese a denuncias. Obtenido de https://oem.com.mx/elsoldetulancingo/local/persiste-mala-atencion-en-la-clinica-2-del-imss-pese-a-denuncias-19101597

Quepoca. (25 de 11 de 2019). De nuestro inbox. Obtenido de https://x.com/QuePocaMadre_Mx/status/1199043921298542592

Rivera, O. (2021). Tecnologías de la Información Geográfica para todos los niveles educativos y socioeconómicos, SIG gratuitos vs SIG no gratuitos, aplicándolos al riesgo de procesos de remoción en masa, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, México. Revista Geográfica, 161, 137–161. doi:https://doi.org/10.35424/regeo.161.2020.606

Rivera, O., & Rodríguez, M. (2023). Urbanismo de riesgo, el principio de los desastres urbanos y su prevención con sistemas geoinformáticos, CDMX, México. PAAKAT: revista de tecnología y sociedad, 13(25), 1-20. doi:https://doi.org/10.32870/pk.a13n25.810

Rouvier, M., González, M., Sesia, P., & Becerril, V. (2013). Problemas del sistema de salud en estados de México con alta incidencia de mortalidad materna. Salud pública, 55(2), 185-192. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000200010&lng=es

Ruíz, N., & Galicia, L. (2016). La escala geográfica como concepto integrador en la comprensión de problemas socio-ambientales. Investigaciones geográficas, 89, 137-153. doi:https://doi.org/10.14350/rig.47515

Sagredo, F., & Carbonetti, H. (2003). Elementos clave y perspectivas prácticas en la gestión urbana. CEPAL Naciones Unidas, Serie Medio Ambiente y Desarrollo, 2-46. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/2c68a7d9-4e0a-4666-88ea-fb6b0072cf7b/content

Soto, D. (2023). Quejas, hospitales y equipos médicos en malas condiciones aumentan en el IMSS. Obtenido de https://politica.expansion.mx/mexico/2023/07/24/quejas-hospitales-y-equipos-aumentan-en-imss

Tapia, R. (2016). Una visión crítica sobre la salud pública en México. Gaceta Médica de México, 152(2), 278-284. Obtenido de https://www.anmm.org.mx/GMM/2016/n2/GMM_152_2016_2_278-284.pdf

Vázquez, Z. (2020). Pensar la pandemia, Observatorio social de coronavirus. CLACSO, 1-5. Obtenido de https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/04/Zaida-Vazquez-Peralta.pdf

Zavala, P., & Zavala, C. (2002). Uso de imágenes satelitales de alta resolución para generar cartografía. Revista Facultad de Ingeniería, 10, 35-43. doi:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11401004

© 2024 Revista Científica Estelí.

![]() Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0 Atribución-NoComercial-CompartirIgual.

Este trabajo está licenciado bajo una Licencia Internacional Creative Commons 4.0 Atribución-NoComercial-CompartirIgual.