RESUMEN

La lingüística es un área en constante desarrollo, más aún en un período histórico en el cual han surgido nuevos enfoques y cambios lingüísticos. Tradicionalmente, el lenguaje es relacionado con reglas y estructuras fijas, sin embargo, propuestas más recientes indican que su morfogénesis evoluciona no siempre de forma lineal, sino caótica. En ese aspecto, este ensayo descriptivo inserta el fenómeno del lenguaje en el campo de la complejidad desde la teoría de las catástrofes, para exponer el tema de los atractores extraños en los niveles lingüísticos: fonético, sintáctico y léxico. El ensayo es de carácter descriptivo y basado en una revisión sistemática de literatura especializada en la materia. En consecuencia, plantea una base teórica cualitativa centrada en los tres puntos antes mencionados, con situaciones particulares para cada acápite. Se concluye que, los atractores se encuentran en las áreas lingüísticas de mayor inestabilidad tales como: alófonos, entonaciones, género gramatical y preposiciones. Lo anterior permite generar una ruta tanto para la investigación como para la enseñanza de la lengua. Es de señalar que, en nuestro contexto nacional nicaragüense aún no existen investigaciones desde este enfoque, por lo que este documento presenta un primer acercamiento.

Palabras Clave:

lingüística compleja, caología, lenguaje dinámico, atractores lingüísticos, niveles de la lengua.

ABSTRACT

Linguistics is an area in constant development, even more so in a historical period in which new approaches and new linguistic changes have emerged. Traditionally, language is related to fixed rules and structures, however, the most recent proposals indicate that its morphogenesis evolves not always linearly, but chaotically. In this aspect, this descriptive essay inserts the phenomenon of language into the field of complexity from the theory of catastrophes, to expose the issue of strange attractors at the linguistic levels: phonetic, syntactic and lexical. The essay is descriptive in nature and based on a systematic review of specialized literature on the subject. Consequently, it proposes a qualitative theoretical base focused on the three aforementioned points, with particular situations for each section. It is concluded that attractors are found in the linguistic areas of greatest instability such as: allophones, intonations, grammatical gender and prepositions. The above allows us to generate a route for both research and language teaching. It should be noted that, in our Nicaraguan national context, there is still no research from this approach, so this document presents a first approach

Key Words:

complex linguistics, chaology, dynamic language, linguistic attractions, language levels.

INTRODUCCIÓN

Desde décadas atrás, especialmente con la crisis del determinismo, la muerte de los grandes relatos y el desarrollo de la física cuántica se inició una nueva consciencia opuesta al aislamiento científico predominante hasta finales del siglo XIX. Esta pretende la conexión entre áreas divergentes, de manera que enfoques, métodos y teorías, no sean de campos exclusivos, sino aplicables a diversas ciencias. En otras palabras, se ha generado un cambio paradigmático: de la simplificación a la complejidad, del reduccionismo al emergentismo.

En esa línea, los métodos expuestos por Poincaré (1890), Lorenz (1963), Thom (1972), Mandelbrot (1975) referentes en la teoría de catástrofes han sido aplicables a los fenómenos lingüísticos. Entre ellos: la semántica histórica cognitiva (Fernández, 2008), el análisis de discurso, la polisemia (Lorenz, 1990), los neologismos y los estudios de Bernárdez y Romano (1992) sobre el cambio lingüístico, el concepto de “texto”, la evolución de los verbos modales, la transitividad y la pragmática. De ese modo, «la mente humana y el lenguaje se pueden entender como sistemas caóticos que evolucionan diacrónicamente siguiendo las mismas fases que siguen los demás sistemas complejos del universo» (Fernández, 2008, p.3). Es decir, el lenguaje contiene semejanzas con otros sistemas dinámicos biológicos como: los sistemas neuronales y cardíacos, la reproducción de los insectos, las condiciones atmosféricas, la economía, los movimientos planetarios, entre otros.

Los fenómenos del lenguaje no implican solamente conjuntos sígnicos estáticos, sino categorías heterogéneas más allá del sistema en sí (Zamorano, 2013) en los que contexto, variables diastráticas y diatópicas, elementos suprasegmentales, pragmatismo, emotividad y demás, modifican de forma caótica las construcciones y significados gramaticales. A este tipo de estructura, según la teoría de catástrofe se llaman atractores extraños: agentes que irrumpen bruscamente el orden lineal discursivo.

Por ello, se expone una revisión bibliográfica cualitativa de fuentes (digitales en su mayoría) que incluyen libros especializados, tesis de posgrado y ensayos de revistas científicas sobre los principales aspectos epistemológicos caológicos relacionados con los atractores extraños en los diferentes niveles del lenguaje. A la vez, es de corte descriptivo y tiene como objetivos, elaborar un marco teórico elemental y breve sobre el tema. Este tema surge por el interés de indagar propuestas metodológicas recientes sobre el lenguaje alejadas de la norma dominante, de manera que la relación causa y efecto (emisor/receptor - mensaje) sea abordada desde una visión más integral.

Contiene tres acápites: teoría de la complejidad, teoría de las catástrofes y los atractores.

Teoría de la complejidad

El campo de lo complejo hace referencia a la interrelación tanto de los subconjuntos de un sistema como de sistemas entre sí. González (2004) lo define como un «conjunto de relaciones, en que unas relaciones (y sus actores o sujetos) definen a otras y se redefinen por las otras, sin que ninguna de ellas (y ellos) por separado pueda explicar el comportamiento de las partes y del todo» (p.80), la complejidad induce a lo complementario y no a lo separativo, lo que permite la creación de nuevas estructuras, defIniciones, realidades que de otra forma no serían posibles. Dentro de los principales representantes, se encuentra Morin con una propuesta lógica-cualitativa para abordar la complejidad. Según él, todo sistema debe analizarse «por una tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto» (Morin 1990, p.23). Todo ello implica una transdisciplinariedad y una multidimensionalidad de métodos que supere el mecanicismo y la linealidad científica (Ballesteros, 2014) que no ha podido resolver fenómenos complejos y ha desestimado a la vez las áreas humanísticas. Los estudios en esta línea se interesan más por lo procesal que por la predictibilidad evolutiva, de ahí el considerar el mayor número de variables y centrarse en los procesos y grados interactivos.

Dentro de los principales puntos que ha inducido al desarrollo de la complejidad son los avances en la termodinámica y la física cuántica, referente a la temporalidad ausente y la implicación del observador en los procesos observados (Rodríguez et al., 2011). El primero rompe con el modelo causal lineal y ordenado para anexar conceptos como indeterminismo, caos y singularidades. El segundo, toma en cuenta un factor la influencia del observador (presente en el experimento de Young, 1981) que funciona como un agente activo capaz de modificar un resultado. También es de señalar que las investigAciones en las estrategias bélicas durante y después de la segunda guerra mundial, propiciaron la sinergia entre la matemática, física, psicología lo que contribuyó a la creación de investigaciones pluridimensionales.

A la vez, las ciencias de la computación permitieron mayor capacidad matemática y demostró comportamientos contrarios a las fórmulas teóricas newtonianas, así las ecuaciones lineales no bastaban para interpretar sistemas complejos como los fenómenos atmosféricos, astronómicos o sociales. Sin embargo, la teoría de la complejidad no debe ser entendida como material eminentemente teórico, sino que aspira resolver problemas teóricos-prácticos en áreas que no han sido indagadas como las luchas de poder o la creación de sistemas sociales alternativos (González, 2004). De esa manera, se pretende abordar el fenómeno de forma conjunta, no aislada en la que el proceso en sí tenga mayor relevancia que los resultados.

Con lo que respecta a la lingüística contemporánea, cada vez construye su base terminológica no solo desde su metalenguaje, sino que recurre también a las ciencias cognitivas y a la física, esta última especialmente, con la teoría de catástrofe que pretende responder entre otros temas, la naturaleza de los modificadores del lenguaje (atractores) por medio de ecuaciones matemáticas y arquetipos teóricos. En este sentido, la complejidad induce al estudio del lenguaje desde la integración de su base evolutiva, biológica, social y física, así como, las ramificaciones de cada uno involucradas en los actos comunicativos. Las estructuras lingüísticas que surgen cambian o se eliminan son resultado de la actividad coordinada de las partes del sistema, cada fenómeno en cualquier nivel de la lengua es dependiente de ellos mismos (Ballesteros, 2014) así, el uso de una determinada palabra es causa y efecto a la vez, que involucra a todo el conjunto.

Teoría de catástrofe y lingüística

La teoría de catástrofe (TC) es uno de los paradigmas globales de la complejidad, al punto de que el caos suele ser llamado un subproducto de la complejidad (Fernández, 2008). Esta teoría fue planteada por René Thom en la década de los 60 tras estudiar las discontinuidades en los eventos atmosféricos. Descubrió que modificaciones mínimas en los parámetros de las simulaciones climáticas causaban sucesos de magnitudes amplias en el espectro meteorológico. En ella se plantea que todo sistema en un estado estable manifiesta una transición irregular al pasar a otro estado, cuyo resultado no puede predecirse, a ese lapso discontinuo se llama catástrofe (Thom, 1972). Dicho estado es una acción autorreguladora para alcanzar un nuevo orden tras ser sometido a un cambio en las condiciones iniciales, por ello es un modelo teórico que explica la naturaleza aleatoria de los sistemas dinámicos (Coppo, 2010).

Es de señalar que, en un sentido caológico, no se aborda en términos de generalizaciones o resultados, sino de «realidades físicas, inherentes en distintos grados de la situación» (Ortega, 2004, p.17). De ahí, el sentido topológico de la teoría, porque, al involucrar diferentes variables, el sistema adquiere lo que Thom llamó espacio de fase, que contiene todas las disensiones posibles de un fenómeno, así como las zonas de máximo potencial en la cual circundan los atractores. Por lo tanto, entre más variable y dimensiones presentes menor será la predictibilidad del sistema.

La TC ha sido utilizada en diferentes fenómenos lingüísticos, desde la teoría fractal de Mandelbrot (1975), (teoría de la cual se derivó la Ley de Zipf - usada en los estudios lingüísticos), aplicada a la polisemia, la iteración sintagmática y morfológica; la correlación de oraciones en textos literarios estudiados por Drożdż et al., (2016); los estudios de la entropía comunicativa llevadas a cabo por Martín (2013) o la aplicación de las catástrofes elementales. Estas últimas fueron planteadas por Thom y representan modelos universales, de naturaleza algebraica-topológicas como y han servido como propuesta metodológica para el análisis de estructuras poéticas (Pérez, 1995, 2005, 2010). Para ello, Thom propuso que la relación léxico-sintagmas-catástrofe conlleva a la creación de arquetipos sintácticos universales, por lo que los verbos, por ejemplo, pueden analizarse desde esa visión (López García, 1996).

También, la TC se ha enmarcado en modelos para las teorías neurolingüísticas. Entre ellos el efecto mariposa se asocia tanto con el hecho de recordar una palabra que ha sido escucha, como olvidar una frase aun cuando se repitió constantemente (Ibarra, 2007), de esta forma el escuchar una palabra podría suscitar una evocación emotiva o el olvidarla, anular un discurso completo. Incluso, la no determinación del tiempo preciso en el que dicha palabra se fija en la conciencia o el momento en que se olvida, se torna a la vez una característica caótica.

De igual modo, se aplica a la adquisición de una lengua materna con las variaciones y cambios durante el desarrollo, que involucran agentes exógenos y endógenos (Castros y Flores, 2007) y a los cambios en el idiolecto en diferentes etapas del desarrollo individual. Entre ellos, la explosión lingüística en los primeros años de vida al pasar de la etapa del balbuceo a la formación de frases con sentido lógico (Bondarenko, 2007). La teoría de las catástrofes ha dado pauta a lo que autores como Pérez y López (2004) han llamado Semántica Topológica, en la que se pretende el análisis de «la correspondencia entre las estructuras lingüísticas y el proceso espacio-temporal significado» (p.1), de igual modo alega que «la significación característica de la frase nuclear es el reflejo de las grandes pregnancias biológicas (sexualidad, hambre, miedo...)» (p.2) es decir, los grafos son representaciones topológicas del espaciotiempo en el que ocurre una determinada acción y por lo tanto, pueden corresponderse con las singularidades catastróficas como se mencionó en el párrafo anterior.

También autores como Piloto y González (2014) han propuesto un modelo teórico desde la complejidad, aún en proceso de validación, que podría aplicarse al análisis del discurso, en el que se plantean elementos como agentes, reglas de desenvolvimiento, zonas de indeterminación, entre otros.

El lenguaje como sistema dinámico

Los sistemas dinámicos fueron propuestos por Poincaré (1890) e implica el análisis por medio de ecuaciones no lineales de las relaciones entre las estructuras del sistema, y no de los factores que generan las consecuencias de este. Además, sugiere que su estado cambia o evoluciona repentinamente (Bronshtein et al., 2004 citado por Zamorano, 2012), de ahí el adjetivo dinámico, lo que complejiza la generalización de los eventos, porque carecen de predicción exacta. Del mismo modo, su evolución no siempre será lineal y consecutiva, sino discontinua, irregular y caótica. Este tipo de sistemas tienen como características la sensibilidad a las condiciones iniciales, la autorregulación, la variabilidad, la interacción con el medio, la retroalimentación y gran carga entrópica (Ortega, 2004; Castro y Flores, 2007).

Todas las características anteriores se encuentran en el lenguaje. Por un lado, es un sistema cambiante, lo que indica un problema de inestabilidad estructural (Ortega, 2004) y lo hace sujeto a una variabilidad de estados posibles. Dicha inestabilidad es lo que permite la evolución de este, la autorregulación o la inestabilidad ante la presencia de atractores. Este tipo de funcionamiento no-lineal abarca tanto lo sincrónico como diacrónico (Romano, 2001) ello significa que la evolución del lenguaje, la elección o no de una palabra, la aparición o desaparición de una estructura fonética tienen una estructura caótica y pueden estudiarse desde dicha óptica.

Por otro lado, el lenguaje es un sistema inserto en la complejidad de la interacción social que presenta diversos niveles involucrados en «la producción y la recepción del enunciado; la formulación y la identificación de las proposiciones; la señalización y el reconocimiento de la intención comunicativa; y la propuesta y la aceptación de la acción conjunto» (Beckner et al.,, 2007, p.4) por lo tanto, implica un involucramiento de niveles y subniveles que amplían la sensibilidad estructural fluctuante. Por ejemplo, los significados variantes al carecer o agregar un elemento sígnico e incluso al cambio en los elementos suprasegmentales causan modificaciones semánticas, que generan errores interpretativos. A la vez, el lenguaje es una entidad que genera energía y desarrolla etapas de conservación o liberación, por lo que el grado de entropía «el valor de la información transmitida en los procesos de disipación de un sistema» (Martín, 2013, p.111)] o la entropía negativa (grado de conservación de la información) pueden ser medido en términos matemáticos y aplicable en los turnos del habla, entre ellos en el lapso de asimilar la información por parte del receptor, (que ocasiona silencios, es decir conservación) o de transmitirla por el emisor (disipación).

Atractor

Los atractores según Lorenz (1993) consisten en «un número infinito de curvas, superficies o compuestos de más dimensiones (generalizaciones de superficies al espacio multidimensional), dándose a menudo en conjuntos paralelos, con un vacío entre cualesquiera miembros del conjunto» (p.50) en otras palabras, los atractores son áreas de energía que atraen elementos del sistema y en consecuencia modifican su trayectoria, en el que cada eje representa una dimensión del estado, es decir una posibilidad móvil. Posteriormente, todos los estados posibles pueden visualizarse geométricamente en un diagrama de fase. En un sistema complejo, frecuentemente diversos atractores compiten entre sí, lo que genera una serie de catástrofes como saltos, bifurcaciones, transiciones de fases (Pérez, 2011) dichas consecuencias dependerán del tipo de atractor.

Se distinguen los clásicos, aquellos que convergen en un estado estacionario (punto fijo, ciclo límite, toro límite) y el extraño, recibe ese nombre porque «modela la conducta que es aperiódica, y a la vez delimitada dentro de un área finita del espacio de fase» (McNabb, 2013, p.8). Estos tienen la particularidad de generar un patrón fractal cuyas órbitas no se entrecruzan, de lo contrario implicaría realidades simultáneas, en consecuencia, los estados en las misma condiciones no son repetidos con exactitud. De acuerdo con Martín (2013) lo atractores corresponden a situaciones comunicativas particulares, por ejemplo, el de punto fijo, cuya característica es la permanencia temporal, equivale a la invariabilidad de la comunicación gestual en una comunicación telefónica; los de ciclo límite, caracterizados por evolucionar según la similitud de patrones anteriores, se relacionan con las conversaciones que, aunque inicien con un tema central, desarrollan otros temas distintos que pueden o no finalizar con el asunto inicial. El sistema de atractores configura a la vez nuevos sistemas de atractores de nivel inferior, que determinan los posibles estados biológicos como el cambio lingüístico, muerte de la lengua o piyinización (Bernárdez, 2001).

También se pueden distinguir atractores relacionados con estructuras intrínsecas y extrínsecas. Dentro de las segundas están: el contacto de una lengua con otra por proximidad geográfica, o la desaparición de una comunidad de hablantes (Salas, 2015). Otros tipos de atractores corresponden al componente pragmático (Zamorano, 2013) porque, atrae a sí diferentes niveles del sistema y desestabiliza la comunicación. A la vez, se encuentran atractores neuronales que influyen en el tipo de sintaxis del individuo y viceversa, implica desde estados anímicos, la anatomía fractálica neuronal, los efectos cuánticos sinápticos, hasta los saltos de atractor inducidos por ruido a nivel cerebral (Aboites, 2009). En cuanto a los intrínsecos, se pueden mencionar la interacción lingüística entre los hablantes de una misma comunidad o la creatividad lingüística de los mismos (Salas, 2015). Igualmente, se encuentran atractores en los niveles de la lengua que alteran la estructura gramatical y por ende la evolución de la comunicación y del lenguaje mismo.

Atractores lingüísticos

Fonéticos

En el nivel fonético se presenta una serie de atractores. Por ejemplo, la entonación, por influir en la interpretación semántica, al conectar con otras estructuras como lo acústico, gestual y gramatical (Ballesteros,2014) y generar catástrofes como giros temáticos, silencios o cese comunicativo. De igual modo, el conjunto de alófonos de un determinado fonema, funcionan como agentes atractores puesto que, unos expresan mayor estabilidad que otros, y ocasionan el desplazamiento de los demás como se evidencia en las variables dialectales. Ortega (2004) expone al aparato fonador como un atractor, porque funciona como un espacio de fase en el que los puntos de articulación generan distintas probabilidades de evolución vocálica y consonántica especialmente respecto a la frecuencia sonora. También menciona en la velocidad de pronunciación, el acento y el tono, por generar dimensiones que modifican lo semántico. Este último tiene mayor estabilidad por ser la primera estructura que un hablante aprende, además al ser fácilmente detectado genera mayor resistencia al cambio.

Es de mencionar que, en la percepción fonética, las vocales y consonantes están separadas por fronteras, equivalente a formas articuladoras inestables, lo que causa transiciones fonéticas bruscas, ello causa que unas proporcionen más información que otras, por ejemplo, las consonantes por aportar más información que las vocales (Shannon y Weaver, 1944) tienen mayor fuerza atractora, por lo que al suprimirla por ruido generará mayor caos. No obstante, Stilp, Rogers y Kluender (2010) alegan que la percepción del mensaje no está determinada por atractores meramente fonéticos, sino por lo que llamaron: entropía espectral en escala coclear, que equivale al grado de filtración de la cóclea para transformar los sonidos en señales eléctricas. En este caso, el atractor se encuentra en otro tipo de sistema que mantiene una relación orgánica con el sistema fonético.

Léxicos

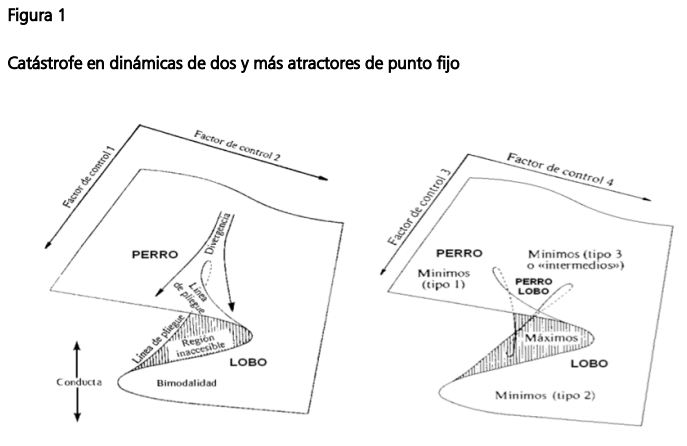

Dentro del nivel léxico se encuentran categorías gramaticales que presentan más estabilidad que otras y por lo ende, funcionan como cuencas atractoras. Los sustantivos, por ejemplo, adquieren mayor estabilidad debido a su densidad semántica, así como por su numerosidad respecto a otras partículas y por la capacidad de derivar verbos, adjetivos o adverbios. En cambio, preposiciones, artículos, verbos funcionan mayormente como cuencas atractoras que competen entre sí, causan un comportamiento caótico y generan una nueva forma léxica para estabilizar el sistema (Ortega, 2004). A modo de ejemplo, se presenta la figura1.

En la figura se describe por medio de una catástrofe tipo cúspide, como las palabras perro y lobo son atraídas por sus cuencas atractoras de referencia porque, visualmente podría confundirse ambas entidades, lo que conlleva a una catástrofe semántica en el sistema (representado en la figura por la zona rayada) que se equilibra con la creación de una nueva entidad sémica perro-lobo y corresponde incluso con un nuevo híbrido biológico. Tomado de Teorías del caos: ¿un nuevo paradigma para la lingüística? (p.103), por Ortega A, 2004.

Por otro lado, González (2018) plantea que las situaciones de cambio (aceptación o rechazo) y el prestigio lingüístico son dos atractores que determinan el curso evolutivo de un determinado neologismo. Para ello, toma en cuenta la situación de la palabra twitter, alega que, mientras no sufra variaciones, mantiene un cierto grado de estabilidad, contrario de que si existiera. Por ejemplo, que la compañía cambie el término o elimine la plataforma, la dimensión posible sería entonces una catástrofe, y causaría el desuso de la palabra. Hecho que realmente ocurrió en el año 2023.

También, Fernández (2008) se basa de la teoría caótica para relacionarla con la semántica histórica. Aduce que la evolución de una palabra es caótica y que los semas originados dependerán del atractor semántico de mayor alcance. Ejemplifica que el verbo acostarse desde su inicio latino en el siglo XII, ha tenido 9 significados distintos, en la mayoría de los casos relacionados por metáfora y metonimia (atractores semánticos) que generaron atractores periféricos (tumbarse, inclinarse, mantener relaciones sexuales con alguien, ladearse un edificio o construcción, entre otros) que competían entre sí hasta que, en el siglo XV alcanzó su máximo caos, lo que ocasionó el desplazamiento del prototipo central (acercar algo a un lugar físico ) por el atractor periférico tumbarse como mecanismo para lograr la estabilidad del sistema.

Sintácticos

Finalmente, en cuanto al nivel sintáctico, un ejemplo de atractor son las gramáticas de las lenguas naturales (Salas, 2015) puesto que presentan estructuras estables incluso cuando el hablante genera formas gramaticales, es decir las normas atraen hacia sí el curso de un lenguaje. De la misma manera, la flexibilidad posicional de los elementos gramaticales en la oración genera que cada partícula evolucione como atractor. Así los adjetivos que «representan espacios cualitativos en una situación intermedia entre estabilidad y transición catastrófica» (Bernárdez, 1994, p.187), o los determinantes y las preposiciones atraerán o serán atraídos a su espacio de configuración.

Otros fenómenos que determinan la presencia de atractores son las transiciones de oración simple a compuesta, los fenómenos de género y número, puesto que existe la tendencia a pluralizar los sustantivos. Respecto al género se percibe una fuerza atractora hacia un género dominante al momento de formar una palabra así «vídeo será masculino a pesar de formas como la mano, la radio y otras cuyo número es muy reducido en comparación con el grupo de masculinos en –o» (Ortega, 2004, p.149). Sin embargo, la regulación del género también es determinado por variables sociales que ejercen un papel atractor.

Ortega (2004) retoma la propuesta de Thom y describe que en la morfogenésis sintáctica, los actantes son centros atractores que por medio de los argumentos y percepciones sobre el entorno regulan el proceso «son los argumentos los que en principio posibilitan la interpretación semántica del verbo y permiten o restringen (en cualquier caso, regulan) la estructuración sintáctica del mismo» (p.175) en otras palabras, el atractor de máximo potencial dependerá del grado de involucramiento del mismo en el evento y se traducirá en procesos como orden lógico o focalizaciones. En este sentido, se recibe influencia de la lingüística cognitiva al argumentar que, en la sintaxis, los atractores no solo son de naturaleza intralingüística, sino cognitiva. Por ejemplo, la estructura sintáctica fractálica del español, tiene como atractor la anatomía, también a modo fractal, de las neuronas que a la vez es modificada por la disposición espacio-temporal de los objetos en la realidad (Pareyon, 2007).

Es necesario considerar a la lengua como una estructura compleja, una entidad con un comportamiento caótico que le permite evolucionar. En consecuencia, es menester incorporar una visión integral del lenguaje, en el que lo versátil, complejo e indeterminado se fusionen entre sí y con otras áreas a la vez. Dentro de ellas, la teoría de las catástrofes permite unificar fenómenos desde una base física-matemática el cual ayuda en la consolidación de la lingüística como ciencia. En esa línea el abordaje de los atractores en los niveles de la lengua permite romper la preocupación constante por entender las causa y efectos de una forma determinista, para estudiarlo en función de relaciones, y por consiguiente se requiere de una apertura ante este nuevo paradigma y de la experimentación empírica por medio de la profundización de sus métodos y propuestas.

CONCLUSIONES

La lingüística es un campo en continuo desarrollo, así como el lenguaje mismo. A medida que los descubrimientos y avances aporten un nuevo panorama, la visión social cambiará y con ello la forma de comprender y estudiar los fenómenos en general. Por lo tanto, de acuerdo con la información teórica recopilada se concluye que:

La teoría de la complejidad permite una visión rupturista del patrón tradicional de comprender el lenguaje aisladamente y limitarlo a estructuras y reglas gramaticales. Esta ha permitido el estudio del tema en función de relaciones, lo que implica mayores variables involucradas.

El lenguaje es un sistema dinámico en el cual interaccionan diversos niveles y sistemas. Funciona a la vez como una entidad semejante a otros sistemas biológicos, por lo que facilita una integración a los mismos.

La teoría de catástrofes ofrece una nueva visión teórica y metodológica que fusiona áreas puras como la matemática y la física con fenómenos humanísticos no estudiados anteriormente por la gramática clásica. Si bien, aún no existe una rama lingüística caológica como tal, propone una senda para abordar el fenómeno desde otros recursos.

La incorporación de los atractores en la interpretación de los fenómenos lingüísticos ofrece centrar los procesos lingüísticos desde una interacción de elementos y no de causas y efectos deterministas.

Los atractores se presentan en todos los niveles de la lengua y determinan trayectorias, estados que influyen en la evolución del lenguaje. No obstante, están en continua competición y se encuentran tanto en el sistema lingüístico como extralingüístico.

Dentro del nivel fonético se encuentran atractores como la entonación, el acento, el tono, los alófonos y el aparato fonador en sí. En el nivel léxico, existe un continuo proceso de estabilidad y competición en función de la fuerza atractora, finalmente en el nivel sintagmático persisten atractores que determinan situaciones lingüísticas como las transiciones de oraciones y fenómenos de género y número.

El lenguaje como sistema dinámico presenta áreas de mayor inestabilidad que otras, así que estructuras como verbos, preposiciones, determinantes generan con mayor frecuencia catástrofes en comparación que lo sustantivos.

Se encuentran atractores extralingüísticos como el contexto, los estados mentales de los actantes, los elementos suprasegmentales. Para ello es necesario recurrir a ciencias como la sociología o las ciencias cognitivas.

REFERENCIAS

- Aboites, V. (2009). Caos, Emergentismo y Estados Mentales: Un Análisis de la Frontera entre la Física y la Mente. Acta Universitaria, 19(2), 53-58. https://www.redalyc.org/articulo.oa? id=416/41612893008

-

Ballesteros, M. (2014). Complejidad y emergencia en el estudio de la entonación. Congosto, Y., Montero, M., y Plans, S., (Eds). En Fonética experimental, educación superior e investigación: I. Fonética y fonología (275-288).https://www.academia.edu/6484519/Complejidad_y_emergencia_en_el_estudio_de_la_entonaci%C3%B3n

- Beckner, Cl., et.al. (2007). La lengua es un sistema adaptativo complejo (Moreno Fernandez, trad). Instituto de Santa Fe. www.santafe.edu/media/workingpapers/08‐12‐047.pdf

- Bernárdez, E. (1994). De la “lingüística catastrofista” a la lingüística cognitiva. Revista de Filología Alemana (2), 181-199. https://revistas.ucm.es/index.php/RFAL/article/view/RFAL9494110181A

- Bernárdez, E. (2011). De monoide a especie biológica: aventuras y desventuras del concepto de lengua. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 7, 3-15. https://revistas.ucm.es/index.php/ CLAC

- Castro, J., y Flórez, R. (2007). La emergencia del lenguaje y los sistemas dinámicos. Revista colombiana de psicología 16 (1), 185-202. https://www.redalyc.org/pdf/804/80401613.pdf

- Coppo, J. (2010). Teoría del caos y método científico. Revista veterinaria, 21 (2), 157–167. https:// doi.org/10.30972/vet.2121949

- Doożdż, S., et. al. (2016). Quantifying origin and character of long-range correlations in narrative texts. Information Sciences 331, 32-44. https://doi.org/10.1016/j.ins.2015.10.023

- Fernández, J. (2008). Semántica histórica y teoría del caos . Res Diachronicae, (6), 21-39. https:// dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2718809

- González, H. (2018). El cambio lingüístico y la teoría del caos. Una propuesta sobre la predictibilidad de los neologismos denotativos (tesis de maestria). Universidad Complutense de Madrid. https:// www.ucm.es/data/cont/docs/758-2019-01-03-TFG_Hector_Gonzalez_de_la_Vera.pdf

-

Ibarra, R. (2017). La teoría de sistemas dinámicos aplicada al desarrollo léxico de cognados y falsos cognados: una propuesta metodológica [Tesis de maestria]. Universidad Autónoma de Querétaro. México. https://www.academia.edu/34861262/_LA_TEOR%C3%8DA_DE_SISTEMAS_DIN%C3%81MICOS_APLICADA _AL_DESARROLLO_L%C3%89XICO_DE_COGNADOS_Y_FALSOS_COGNADOS_UNA_PROPUESTA _METODOL%C3%93GICA_

- López, A. (1996). Teoría de catástrofe y variación lingüística. Revista Española de Lingüística, 26 (1), 15- 42. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=41327

- Martín, J. (2013). 15m: Análisis de la entropía comunicativa [Tesis doctoral]. Universidad de Valencia. http://roderic.uv.es/handle/10550/30372

- McNabb, D. (2013). Peirce y la teoría del caos. Instituto de Filosofía, Universidad Veracruzana, México.

- Ortega, A. (2004). Teorías del caos: ¿un nuevo paradigma para la lingüística? [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/7219/

- Pareyon. G. (2007). Teoría fractal y lenguaje: la forma de macrolingüística.

- Pérez, F., y López, A. (2004). Sobre los verbos umbílicos de la semántica topològica. En Cifuentes, J., y Marimón, C. (Ed.) Estudios de Lingüística: El verbo, (469-484). https://rua.ua.es/dspace/ bitstream/10045/9793/1/ELUA_Anexo2_22.pdf

- Pérez, F. (2005). El tiempo gnóstico (parte II) un ejercicio de semántica topológica. Eikasia. Revista de Filosofía, 1 (1), 35-55. http://hdl.handle.net/10045/12469

- Pérez, F. (2011). Lenguaje e intuición espacial. Eikasia. Revista de Filosofía, 5 (36), 121- 397. https:// rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16691/1/Lenguaje%20e%20intuci%C3%B3n% 20espacial.pdf

- Romano, M. (2001). Las teorías del caos y los sistemas complejos: proyecciones físicas, biológicas, sociales y económicas. Universidad Autónoma de Madrid. Encuentros Multidisciplinares, (7), 1-31. http://hdl.handle.net/10486/684812

- Piloto, J., y González, O. (2015). Análisis complejo del discurso. Poliantea, 10(19), 237-258. https:// doi.org/10.15765/plnt.v10i19.581

- Salas, I. (2015). La Teoría del Caos como paradigma integrador: Una aproximación caológica a la variación lingüística. Actas electrónicas del quinto simposio de español. 104-111. Universidad Autónoma de Madrid. https://www.slu.edu/madrid/academics/departments/humanities-and-socialsciences/docs/actas-5-simposio.pdf

- Zamorano, A. (2013). La terminología como disciplina: aproximación interpretativa a su evolución epistemológica y metodológica a través de la caología. Moenia: Revista lucense de lingüistica & literatura, (19), 25-43 http://www.usc.es/revistas/index.php/moenia/article/view/1933

- Zamorano, A. (2012). Teorías del caos y lingüística: aproximación caológica a la comunicación verbal humana. Revista Signa (21), 679-705. https://doi.org/10.5944/signa.vol21.2012.6323