33

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

Resumen

Conscientes de la importancia e impacto de la función

universitaria de extensión o proyección social en

el contexto colombiano y latinoamericano como

dialogo de saberes y herramienta de transformación

y desarrollo, durante los últimos años, diferentes

instituciones de la región, han venido realizando el

seguimiento al rol femenino en el ejercicio de dicha

función.

El presente documento contiene entonces una

síntesis de lo encontrado al respecto durante el último

quinquenio, permitiendo a los lectores conocer el

cierre de brechas de género en la dirección, planeación

y gestión de la extensión universitaria en las muchas

instituciones de educación superior latinoamericanas

tanto públicas como privadas. Lo anterior a partir de

una revisión documental y una serie de entrevistas

realizadas a los responsables de la función

universitaria en 20 países de la región y alrededor de

180 instituciones.

El texto habla de mujeres directoras, jefes y gestoras

de la extensión universitaria o proyección social y

propone una reexión en torno a los procesos de

feminización, a los sujetos involucrados en la función

universitaria, así como al tipo de participación de

hombres y mujeres en los equipos extensionistas.

Palabras claves

Hombre, mujer, género, extensión universitaria,

feminización, Latinoamérica.

Summary

Aware of the importance and impact of the university

function of extension or social projection in the

Colombian and Latin American context as a tool for

transformation and development, in recent years

Colombia has been monitoring the role of women in

the exercise of said university function.

Género y Feminización de

los Espacios Extensionistas

Latinoamericanos

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Genderand Feminization of Latin Amrican Extensionist Spaces

©

Copyright 2021. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua)

Todos los derechos reservados

Fecha de recibido: 10/04/2021 Fecha de dictaminado: 05/05/2021

Sylvia María Valenzuela Tovar

1

Red Nacional de Extensión Universitaria ASCUN

https://orcid.org/0000-0002-9416-7631

sylvialaboral@gmail.com

1 Licenciada en Educación, Especialista en Docencia Universitaria. Miembro de la Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria-ULEU y enlace ocial

de dicha red para Colombia. Integrante de la Red de docentes de América Latina y del caribe (RedDOLAC). Miembro del Comité Nacional de Extensión

Universitaria ASCUN Colombia. Profesora conferencista invitada y asesora de diferentes Universidades Colombianas y Latinoamericanas. Miembro del

grupo CLACSO “Extensión Critica: teorías y prácticas en América Latina y Caribe”. Asesora de cooperación y conferencista internacional en temas de

Extensión, Proyección Social, Vinculación e Infancia. Contacto: sylvialaboral@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-9416-7631

34

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

This document then contains a synthesis of what was

found in this regard during the last ve years, allowing

readers to know the closing of gender gaps in the

direction, planning and management of university

extension in the multiple Latin American higher

education institutions, both public and private... This

is based on a documentary review and a series of

interviews carried out with those responsible for the

university function in 20 countries of the region and

around 180 institutions.

Thus, the text speaks of women directors, heads

and managers of the university extension or

social projection and proposes a reection on the

feminization processes, the subjects involved in the

university function, as well as the type of participation

in the extension teams.

Keywords

Man, woman, gender, universitary extension,

feminization, Latin-American.

Introducción

El reconocimiento del ejercicio de la Extensión

Universitaria, Vinculación o Proyección Social a nivel

latinoamericano y caribeño durante los últimos años,

ha estado acompañado de una fuerte presencia

femenina en los cargos jerárquicos-directivos y la

constitución de los equipos gestores de la misma

función, alimentando el debate y la reexión en torno

a la feminización de los espacios extensitas. Para

entender dicha situación es necesario partir de un

breve recorrido a nivel mundial de lo que ha sido la

presencia de la mujer en la educación superior y por

ende, en la extensión universitaria o vinculación, para

continuar con una pequeña reexión en cuanto al ser

y quehacer mismo de esta función sustantiva, lo que

permite dar paso a la presentación y resultados del

estudio que ha dado origen a este texto.

La extensión universitaria, a lo largo de la historia,

ha sido entendida y gestionada como una serie de

oportunidades de acceso a la educación superior

para las poblaciones excluidas, el conjunto de

acciones altruistas de la comunidad universitaria

implementadas mediante pasantías sociales a favor

de los territorios marginados, o la suma de acciones

divulgativas que buscan acercar a la población a los

avances tecnológicos y las expresiones culturales

creadas por las mismas instituciones educativas.

Pero también ha sido vista, como el conjunto de

acciones de carácter concientizador que procura

generar mecanismos de análisis y reexión a partir

del vínculo universidad-entorno con un componente

muy cuestionado que no tiene cabida en la concepción

dialógico-crítica de la misma como lo es, la búsqueda

de recursos económicos —por esta vía— para la

misma universidad. Sin embargo, en otros momentos

de la historia, la extensión universitaria ha servido de

carta de presentación de las instituciones como medio

que les permite proyectarse en los territorios, también

ha sido entendida y gestionada a manera de frontera

o encuentro entre la institución y la sociedad misma,

como una membrana permeable que le permite a las

universidades un determinado intercambio con su

entorno inmediato, en otras palabras es una estrategia

bidireccional que facilita el llevar, dejar y enseñar pero

solo hacia fuera de la institución, o nalmente ha

sido concebida como un dialogo de saberes crítico,

horizontal y de doble vía que facilita la integración

e interacción para la construcción de una mejor

sociedad. Sin embargo, independientemente de cual

sea la concepción de esta función universitaria, la

creciente presencia femenina en estos escenarios ha

inuido en la actual forma de gestionarla (11 tipologías).

Esta feminización de los espacios y escenarios

extensionistas, ha venido en aumento durante los

últimos años a nivel latinoamericano y caribeño, sin

embargo, en algunos países y universidades de la región,

persisten los desequilibrios desde el momento mismo

de designar los cargos jerárquicos-administrativos o de

constituir los equipos gestores extensionistas. Esto se

convierte en un reto institucional y un desafío regional.

Antecedente

Mu jeres, historia y extensión universitaria

La presencia femenina en los claustros universitarios

y en general en la educación superior mundial, fue

muy pobre hasta hace unas pocas décadas, pues la

prevalencia de la masculinización de las actividades

académicas, se da como consecuencia del sistema de

patriarcal que generó en su momento, una serie de

barreras socioculturales visibles, en especial durante la

Edad Media; período en el que los claustros religiosos

eran los únicos que permitían a las mujeres acceder a

dichos procesos educativos. Lo anterior fue replicado

en los diferentes países europeos y americanos con

excepción de Italia hasta el siglo XIX, o incluso, en

Sylvia María Valenzuela Tovar

Pág. 33-51

35

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

algunos otros pocos lugares hasta el siglo XX. Ello

contrasta con la lucha durante siglos del género

femenino por el derecho y acceso a la educación

y que tan solo a partir de la segunda mitad del siglo

XIX comenzó a hacerse realidad en países como

Suiza (1860), Alemania (1900) Francia (1880), Gran

Bretaña (1870) y Cambridge (1947). Previo a esto,

existen antecedentes como los de la abadesa Bettisia

Gozzadini, en la Universidad de Bolonia quien ejerció

como docente universitaria luego de graduarse de

abogada y de la que cuenta la historia que daba su

clase con un velo, “para que su belleza no interriera

en clase” (Matteucci, F, 2014).

Según Alicia Palermo (2006), durante la edad media,

algunas mujeres que lograron acceder a los claustros

universitarios y obtener sus títulos académicos como

profesionales; años más tarde lograron desempeñarse

como docentes en los mismos claustros. Entretanto,

en países como Alemania, Francia e Inglaterra, la

oportunidad para que las mujeres desempeñaran

dichos cargos (docentes universitarias o directoras)

estuvo dada en un primer momento, a razón de

algunas cátedras, tutorías y consejerías impartidas

desde los colegios privados para señoritas acaudaladas

resaltando entre estas primeras mujeres docentes a

Sophia Jex Blake fundadora, en 1892, de la Escuela de

Medicina para mujeres, Magdalena Canedi (Universidad

de Bologna, Italia), Lucía de Medrano (Universidad de

Salamanca), María Pellegrina (Universidad de Pavía)

y Anna María Van Shurman (Universidad de Utrech,

Holanda). Todas ellas, mujeres docentes universitarias

destacadas y pioneras en la historia, que dieron

grandes pasos para el cierre de brechas de género en

la educación superior.

A partir de la década de los 90, las mujeres comienzan

a organizarse y reexionar sobre las desigualdades

a las que se enfrentaban (entre ellas los procesos

universitarios y laborales jerárquicos o directivos).

Pero no es sino hasta el año 2005 cuando el Instituto

Internacional para la Educación Superior en América

Latina y el Caribe IESALC, apoyado por la UNESCO,

analiza los factores sociales, educativos y económicos

de las matriculas de educación superior, enfatizando

en el aspecto de género en las universidades. Fruto de

ello, señala que:

“…en lo que respecta a la Educación Superior se

observa como uno de los cambios más signicativos de

las últimas décadas, el crecimiento constante–cuando

no mayoritario– de la matrícula y egresos femenina,

cuestión que revierte un proceso de siglos, en el que

predominaban los hombres en las aulas y laboratorios

de las universidades latinoamericanas. Este proceso

que luce irreversible es parte de un cambio epocal y

está teniendo fuertes impactos sociales y tendrá una

gran incidencia en la transformación de instituciones

y centros de investigación, así como de las sociedades

latinoamericanas en general (…) Dicho proceso ha

sido denominado como Feminización de la Educación

Superior” (Agostini, 2017)

Lo anterior concuerda con el hecho de que las mujeres,

hasta hace tan solo un siglo, vienen alcanzando

gradualmente una serie de logros entre los que guran

su derecho al voto, el acceso a la educación y a los

centros de decisión política, su vinculación al mercado

laboral púbico y privado, la visibilización de su gestión

e impacto en la transformación de las sociedades, el

ejercicio de roles jerárquicos y directivos laborales

y por ende, entre ellos, la dirección de la función de

Extensión Universitaria en muchas instituciones y

países latinoamericanos y caribeños.

En 1991 FLACSO como Facultad Latinoamericana

de Ciencias Sociales y organismo internacional de

educación autónomo para América Latina y el Caribe,

dedicado a la investigación, docencia y difusión de las

ciencias sociales, ha manifestado mediante su informe

titulado Mujeres latinoamericanas en cifras, que en los

diferentes países de la región:

“La docencia es una profesión mayoritariamente

femenina, excepto en las escuelas técnicas y en la

universidad. Ellas representan la casi totalidad de los

docentes en el nivel preescolar, tres cuartos en la escuela

primaria, la mitad en la enseñanza secundaria y una

minoría en la educación superior” (FLACSO, 1991).

Ahora bien, las cifras más recientes en los países del

MERCOSUR, presentan un panorama alentador y

cambiante. Casos como el de Uruguay, donde de

acuerdo a Papadópulos y Radakovich (2003), el género

femenino ocupa un lugar relevante en el porcentaje de

la matrícula universitaria el que varía entre dos y tres

cuartos de la misma, hace alusión a nuevos paradigmas

y posibilidades, o casos como el de Argentina que pasó

en 1970 de reportar un 36% de mujeres con estudios

de Educación Superior completos a un 60% en el 2001,

a pesar de ello, los estudio muestran que en Brasil la

diferencia en número persiste y persisten las brechas

laborales de género .

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

36

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

En el caso de Colombia, Paulina Berego (ucraniana)

gura como la primera mujer graduada de una

universidad en el territorio nacional, que para este

caso fue la Universidad de Cartagena en 1925 y

Mariana Arango Trujillo la primera colombiana en

obtener un título profesional (Odontología en la

Universidad de Antioquia, en 1937), no obstante, fue

solo hasta 1933 que el gobierno mediante el Decreto

227, permitió la entrega del título de bachiller para las

mujeres y en consecuencia la posibilidad de que éstas

ingresaran a la Educación superior. Ahora, en cuanto

a cargos de dirección y administrativos jerárquicos

de las Instituciones de educación superior a nivel

latinoamericano, un informe reciente de la UNESCO ha

revelado que “solo un 18% de universidades públicas

latinoamericanas cuenten con mujeres en calidad

de rectoras” (UNESCO, 2021), lo que concuerda con

el caso colombiano en donde fue necesario que

pasaran 42 rectores y 150 años desde la creación de

la Universidad Nacional de Colombia, para que llegara

en 2018 a la rectoría de ésta, catalogada como la

mejor universidad del país, una mujer: Dolly Montoya

Castaño. Sin embargo, como dirían Corzo y Galeano en

su texto “Las mujeres ante la educación superior en

Colombia”.

“Desde entonces, las mujeres han ido conquistando

derechos a nivel global, y en el contexto colombiano los

avances, aunque lentos, también se han ido incorporando

a lo largo del siglo XX y de las dos primeras décadas del

XXI.” (Corzo Morales, M., & Galeano Camacho, E. 2020).

Como puede observarse en los últimos 25 años, la

presencia de la mujer ha cambiado notablemente

en el ámbito universitario. Gran parte de los países

latinos y europeos, han trabajado por superar las

marcadas desigualdades a n de alcanzar una casi

equidad femenina que disminuya la brecha de género.

Parafraseando a Maria Valpuesta (2012), la mujer se ha

incorporado al mundo de lo público trascendiendo con

creces las expectativas generadas y soportando en gran

medida, la atención a los más necesitados sin ningún

tipo de retribución. La mujer lo ha hecho, entonces,

de manera cada vez mayor y visible a partir del siglo

XXI a la educación superior y por ende a sus procesos

sociales y extensionistas. Y qué mejor ejemplo de esta

inclusión y presencia femenina en las universidades

latinoamericanas que el informe del Observatorio de

Derechos Humanos de la Universidad Nacional de

Córdoba presentado en 2017, que evidencia:

“En el año 2006 la planta Nodocente de la Universidad

estaba constituida por 41% de mujeres y un 59% de varones.

9 años después, en 2015, las mujeres representan el 60%;

es decir, que hubo un incremento de casi el 20% lo que

reeja el fuerte proceso de feminización de este claustro

universitario” (Observatorio de DD. HH. De la UNC, 2017)

Por su parte la Universidad Nacional de La Pampa

también ha venido reexionado al respecto, y en

consecuencia ha armado que:

En los últimos años, el incremento de las iniciativas

dirigidas y coordinadas por mujeres se han acentuado

y superan al 75%. Ello tuvo una marcada incidencia en

la conformación de los equipos y las problemáticas

planteadas (…) Este proceso de feminización de la

matrícula universitaria, es decir, mayor número de

mujeres como personas inscriptas, también se reeja

en la extensión como función. Los datos señalan que

son las mujeres quienes tienen mayor presencia en la

dirección y coordinación de propuestas de extensión

de las últimas cuatro convocatorias (correspondientes

a los años 2016, 2017, 2018 y 2019). En la del año 2016

el 70% de los programas, proyectos y acciones fueron

dirigidos por mujeres (docentes, no docentes y

estudiantes), en 2017 el 73%, en 2018 el 83% y en 2019

alcanza el 78%. En cuanto a la conformación de los

equipos extensionistas, el número de participantes

mujeres también es más elevado ya que en el último

período alcanzó un 65% (UNLPam, 2020).

De igual manera, pero mucho más al norte del

continente americano, es posible encontrar otras

investigaciones en las que se evidencia la feminización

de la extensión, vinculación o proyección social. La

universidad de Costa Rica, por ejemplo, analizó en

el periodo del 2002 al 2017 el comportamiento de

participación de mujeres tanto profesionales como

estudiantes en: liderazgo, dirección y gestión de

proyectos de extensión, hallando que:

“Las mujeres representan el 55% de la población total de

extensionistas, (…) Con respecto a los roles de jerarquía,

se observa para el año 2016 que pasa a ser un 55% a cargo

de mujeres y un 45% a cargo de hombres (…) el 42% de

las mujeres participan en proyecto integrados frente

a un 35% de hombres que también participan, y un 13%

de mujeres que trabajan directamente con proyectos de

extensión frente a un 10% de hombres que igualmente

lo hacen” (Rojas Herrera Silvia en: Lovo S.M; Ramos M y

Valenzuela S.M., 2019).

En suma, la llegada, presencia y participación de las

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar

37

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

mujeres en las Universidades e Instituciones de Educación

Superior latinoamericanas y caribeñas, ha conllevado a

un cierre de brechas y desigualdades que durante siglos

fue la norma, pero también ha posibilitado un cambio al

incorporar nuevos puntos de vista, metodologías y retos

en pro de la construcción del país y la región.

Ahora bien, con este panorama expuesto, es posible

continuar la reexión retomando otro de los elementos

esenciales en este texto: los orígenes y esencia de la

Extensión Universitaria, de manera tal que, con ello

presente, sea mucho más sencillo, analizar la actual

presencia femenina en los procesos extensionistas

latinoamericano a partir del estudio realizado por el

autor del texto en tiempos recientes (2015-2020).

Hitos de la extensión a la luz de la presencia

femenina

Aunque existen algunos antecedentes al acto

fundacional de la Extensión Universitaria, es

importante hacer claridad que a nivel mundial es

considerado como hito, lugar y momento histórico

en el que se reconoce el nacimiento de la llamada

“Extensión universitaria” alrededor de 1867 en

Cambridge, con los cuestionamientos del profesor y

matemático James Stuart, un incansable defensor del

acceso a la educación superior de las mujeres y de la

clase trabajadora más vulnerable de la época, quien

para ese entonces, se atrevió a retar la tradicional

y estricta estructura de las universidades como

claustros y templo académico, proponiendo a cambio

una educación o estructura que cobijara a muchas

más personas e involucrara en primera instancia al

género femenino. Fue así como en (Cambridge) donde

fue creado un sistema de conferencias extramuros

implementado en las poblaciones aledañas que

propiciaban el vínculo universidad-comunidad, con

una mirada de lo que hoy podrían conocerse como los

Cursos de Extensión Universitaria. Adicionalmente,

Stuart estableció los apuntes de conferencias mejor

conocidos como Syllabus, los que consistían, en su

entonces, en un resumen de cada conferencia el que

estaba diseñado para ayudar en primera instancia

a las mujeres y demás estudiantes a seguir la charla,

tomar apuntes y responder algunas preguntas. De

esta manera, el profesor J. Stuart fue uno de los

primeros en trasladar el aula de clases a las calles,

parques o espacios no convencionales rompiendo

los paradigmas de la época y pensando siempre en el

acceso a la educación de las mujeres como parte de las

luchas sociales por la igualdad de género (Valenzuela,

2021).

En 1869 siguiendo el ejemplo de dicha institución

(Cambridge), Alemania a través de las universidades

de Léipzig, Berlín, Hamburgo y Múnich, crearon una

serie de cursos de enseñanza superior para todo

público, que también incluían una serie de conferencias

extramuros para las mujeres. Este modelo y dinámica

continuó extendiéndose rápidamente a lugares como

Manchester, Oxford, Liverpool, Sheeld, Leeds, el

resto de Europa, y de manera subsiguiente, a los

Estados Unidos (Princeton y Michigan):

“En 1900 la Universidad de Chicago, en Estados Unidos,

crea la facultad de Extensión Universitaria. Un año

después, la Universidad de Zaragoza, reestructura las

conferencias de divulgación que venía desarrollando

desde 1894 bajo el régimen de extensión universitaria. En

1902, también en España, en la Universidad de Valencia,

se inauguran los cursos de Extensión Universitaria”

(D’Andrea 2012)

En el caso del continente Americano, se destacan entre

otros muchos acontecimientos: el Primer Congreso

Internacional de Estudiantes Americanos celebrado

en Montevideo en enero de 1908, en el que estuvieron

presentes los reclamos de igualdad femeninos junto a

la primera mujer abogada de américa latina (Clotilde

Luisi) y más adelante, la Reforma de Córdoba (1918);

escenario en el que se llevaron a cabo algunas

disertaciones relacionadas

con la educación de la mujer y los problemas

contemporáneos, permitiendo desde entonces que la

Extensión fuera reconocida como una de las funciones

sustantivas de las Universidades. En ambos casos, el

Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos en 1908, en

el centro Clotilde Luisi. Fuente: Fotografía tomada de Portal Universidad

de la República: Eecuperado de: http://www.universidad.edu.uy/prensa/

renderItem/itemId/40140

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

38

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

reclamo y presencia de la mujer por su lucha al acceso

a la educación son importantes en la consecución de

acuerdos y nuevas metodologías que permitieran

inclinarse por la extensión universitaria como medio

de difusión del conocimiento y de la cultura en general.

El convencimiento, por la necesidad, de una universidad

más cercana a las clases trabajadoras y femeninas se

hizo cada vez más evidente, por lo que años más tarde,

se lleva a cabo la “Primera conferencia latinoamericana

de difusión cultural y extensión universitaria”

organizada por la UDUAL (Chile, 1957), donde se rescató

la necesidad de permitir la participación de todos los

actores (incluida la mujer) en el ejercicio y disfrute de

la extensión y cultura universitaria. Asimismo, durante

la Segunda Conferencia Latinoamericana de Extensión

Universitaria y Difusión Cultural, realizada en México

en 1972, el concepto es redenido, como un proceso

de interacción entre la universidad y los demás actores

y componentes sociales del entorno. En agosto de

1991 nació la Asociación de Universidades del Grupo

Montevideo o AUGM como respuesta de las nueve

universidades con mayor desarrollo en políticas de

investigación y extensión del Mercosur en defensa de la

educación como un derecho de todos, indistintamente

del género, raza, edad o liación política. (Valenzuela,

2020).

Sumado a lo anterior, en el segundo semestre de 1993,

de manera “informal” comenzaron los encuentros

latinoamericanos de extensión universitaria, que

posteriormente serían conocidos como CLEU

(Congresos Latinoamericanos y caribeños de

Extensión Universitaria) a cargo de la naciente Unión

Latinoamericana de Extensión Universitaria mejor

conocida como la ULEU . En 2008 con una gran

delegación femenina y el respaldo de la Organización

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la

Ciencia y la Cultura, surgió la declaración del Congreso

Regional de Educación Superior CRES, realizado en la

ciudad de Cartagena de Indias (Colombia), en la que

se destacaba:

La educación superior como un bien público social, un

derecho humano universal fundamental y un deber del

Estado en el cual la Extensión Universitaria constituye

una de las funciones sustantiva de las universidades

e instituciones de educación superior que traduce el

compromiso con el desarrollo sustentable e integral de

los países y el mejoramiento de la calidad de vida de los

pueblos, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión

social, justicia, solidaridad, ética y compromiso social

(CRES, 2008).

Hasta ese entonces —y dejando de mencionar

muchos acontecimientos históricos—, los procesos

extensionistas fueron liderados en su mayoría el

género masculino quienes, no solo ocupaban altos

cargos en las universidades, sino que concebían

como destinatarios principales de la misma Extensión

a las mujeres, niños y poblaciones vulnerables. Sin

embargo, de manera reciente las universidades de la

región, junto a diferentes Instituciones de Educación

Superior, han venido incorporando a los equipos de las

pro rectorías, vicerrectorías, direcciones, secretarias y

jefaturas de extensión universitaria, proyección social,

interacción o vinculación a un gran número de mujeres

cambiando; así de manera notable la tradición original

extensionista y permitiendo alcanzar casi la plena

equidad de género en los roles jerárquicos o directivos

de dicha función.

Ser de la extensión universitaria

A más de un siglo de la reforma educativa de Córdoba,

el tema de la Extensión Universitaria como función

misional continúa más vigente que nunca y cobrando

gran relevancia en los procesos de formación y

construcción de país-región, independientemente de

la denominación que reciba en cada uno de los países

latinoamericanos y caribeños, pues las universidades

e instituciones de educación superior en general,

poseen su propia mirada, denición e interpretación

de la función sustantiva.

De allí que en cuanto al ser y quehacer mismo de la

Extensión Universitaria sea mucho y a la vez poco lo

que podría decirse, pues la Extensión es un proceso

educativo no formal de doble vía, que se planica de

acuerdo a los intereses y necesidades de la sociedad.

Este proceso ha evolucionado y ahora busca aprender

y enseñar con las comunidades aportando a la toma

de decisiones y formación de opinión; para generar

conocimientos, al integrar la academia con el medio

que la circunda, es una práctica que implica tanto

equipos como procesos interdisciplinarios, es pensar

2Universidad Nacional de Asunción (Paraguay); Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Entre Ríos,

Universidad Nacional de Litoral, Universidad Nacional de Rosario (Argentina); Universidad Federal de Santa María, Universidad Federal do Rio Grande do

Sul (Brasil) y Universidad de la República (Uruguay)

3Constituida formalmente como institución no gubernamental sin nes de lucro el 21 de octubre de 1999.

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar

39

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

nuevos espacios y momentos fuera del aula que

fortalezcan la formación integral desde un aprender

haciendo. En otras palabras, la Extensión Universitaria

es la cara amorosa y humanizadora de los procesos

educativos desarrollados por las Instituciones de

Educación Superior, con miras a una transformación

social. Es aquella función que permite la integración

de los diferentes actores universitarios (docentes,

estudiantes, graduados, administrativos, no docentes

y proveedores de las IES) de manera conjunta con los

actores de la sociedad (Valenzuela, 2020).

Aludiendo a la Red Nacional de Extensión Universitaria

de ASCUN, la extensión permite:

Establecer un diálogo permanente, respetuoso,

riguroso y crítico entre los saberes especializados de

la academia (cientícos, tecnológicos y artísticos) y

los saberes y experiencias sociales, posibilitando una

integración activa entre las IES y las instituciones

sociales, políticas, económicas y culturales. La

extensión facilita la generación de espacios colectivos,

como expresión del fortalecimiento de lo público en

la sociedad (Red Nacional de Extensión Universitaria

ASCUN, 2018)

Esta función constituye una de las actividades

fundamentales del quehacer de la universidad y permite

el engranaje armónico de las tres funciones misionales,

como proceso horizontal e interdisciplinario ha de

contribuir a orientar la investigación y la enseñanza,

debe leerse en virtud del contexto del que forma

parte, y como diría Humberto Tommasino:

Es un proceso vinculante, formativo y transformador”.

La extensión entonces, no solo es relevante dentro

de la academia por los motivos arriba expuestos, sino

que adicionalmente, les ofrece a las universidades

la posibilidad de entender críticamente sus propias

prácticas, repensarse institucionalmente y repensar sus

políticas corporativas (Valenzuela, 2018).

Formas de realización de la extensión: Como bien se

pudo apreciar en el acápite anterior, en sus inicios

la Extensión Universitaria tenía como destinatarios

principales a las mujeres y se desarrolló a través de

cursos de extensión principalmente. Pese a ello, con

el pasar de los años y la inclusión de las mujeres en

los cargos directivos, roles jerárquicos y gestores

extensionistas; la función sustantiva fue creciendo en

estrategias, dinámicas, programas y metodologías,

hoy conocidas como modalidades, tipologías, ámbitos

de actuación o formas de realización.

Para poder entender un poco mejor el fenómeno

reciente de la feminización de los espacios

extensionistas, se hace necesario tener claridad de

la manera cómo las universidades e instituciones

de educación superior latinoamericanas y caribeñas

gestionan actualmente dicha función sustantiva. Así

las cosas, en términos generales y haciendo alusión a

Patricio Donoso, es posible hablar de Extensión, a la luz

de tres grandes ejes: extensión académica, extensión

artístico-cultural y servicios de extensión. Desde allí,

bien se podría decir que la extensión universitaria hoy

en día se realiza entonces mediante 11 grandes formas

a saber (ver anexo):

• Educación continua o continuada

• Prácticas y pasantías universitarias o Ejercicio

Profesional Supervisado

• Servicios docentes asistenciales

• Prácticas solidarias, prácticas socioeducativas,

aprendizaje servicio o proyectos sociales

estudiantiles

• Relacionamiento con los egresados-graduados

• Gestión Cultural

• Voluntariado

• Servicios de asesorías y consultorías

• Interdisciplinarios de extensión o programas

institucionales de servicio a la comunidad que

integran formación e investigación

• Gestión de la Innovación o transferencia

tecnológica o Gestión del emprendimiento

• Proyectos comunitarios

No cabe duda que con esta amplia gama de estrategias,

modalidades o tipologías con las que se cuenta en la

actualidad, el trabajo desarrollado con mujeres tanto

en su rol de destinatarias como el de gestoras, líderes

y directivas de la misma función extensionista, ha

permitido el crecimiento exponencial de carácter muy

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

40

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

diferente al de 1867, cuando nació la extensión en

Cambridge.

Discusión y resultados: mujeres líderes y

gestoras de la extensión universitaria

Como pudo observarse con los argumentos planteados

a lo largo de este texto, durante los primeros siglos

de historia Extensionista, la participación de las

mujeres como directivas, líderes o gestoras de la

función sustantiva, fue en extremo limitada, por no

decir que casi nula. Sin embargo, luego de la Reforma

Universitaria de 1918, de manera paulatina, pero

constante, se fue dando un quiebre en dicho esquema,

permitiendo de a poco, que éstas asumieran cargos y

roles directivos o de liderazgo de la función misional

al interior de las universidades, en especial en la

región latinoamericana y caribeña, lo que ha traído

consigo una serie de cambios signicativos sumado

a la posibilidad de una universidad más solidaria y

comprometida con un proyecto regional-global.

Las reexiones anteriores y la fuerte presencia de

las mujeres en la función de extensión, vinculación o

proyección social durante los últimos cinco (5) años,

llevaron al autor de este texto a abordar el tema

de la feminización de los espacio extensionistas

latinoamericanos y caribeños como objeto de estudio,

realizando para ello un seguimiento aleatorio del rol

femenino en las estructuras jerárquicas universitarias

nacionales e internacionales

4

, junto a una revisión

documental de la conformación de los equipos

gestores y del ejercicio mismo, así como de la gestión

y liderazgo de dicha función universitaria en último

quinquenio; sumado a una serie de entrevistas

realizadas a los responsables de la función universitaria

en 20 países

5

latinoamericanos y caribeños incluyendo

180 instituciones de educación superior consultadas

(71 en Centroamérica y el Caribe, y 109 en Suramérica).

El estudio de carácter cuantitativo-descriptivo,

contabilizó entonces la cantidad de mujeres y hombres

involucrados en los equipos extensionistas, a partir de

la información consignada en las diferentes páginas

web institucionales, en lo que concierne a las 11 formas

de hacer extensión ya mencionadas anteriormente.

A partir de allí, se agregaron los datos estadísticos

obtenidos con las entrevistas, a los responsables de la

función en los 20 países de estudio, de manera tal, que

fue posible determinar, a partir de ello el porcentaje

femenino en los roles jerárquicos de dirección

y liderazgo de la función extensionista en cada

institución y país; acto seguido, se revisó el porcentaje

de hombres y mujeres que integran las pro rectorías,

vicerrectorías, direcciones, secretarías y jefaturas

de extensión o proyección social en la actualidad,

evidenciando entre otros lo siguiente:

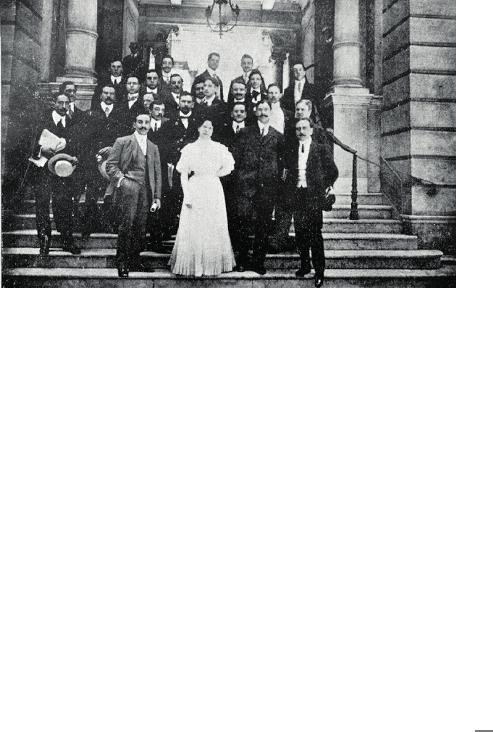

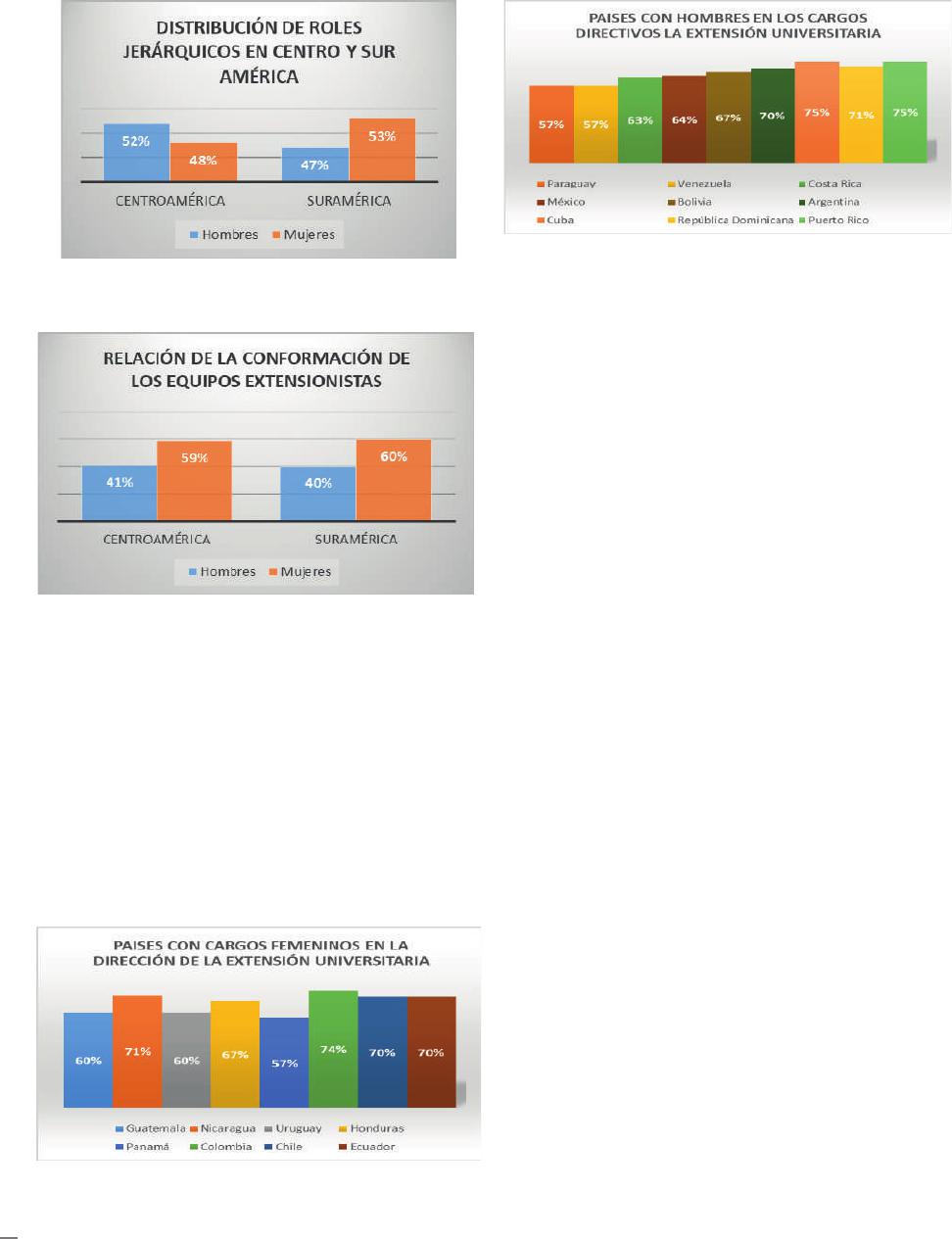

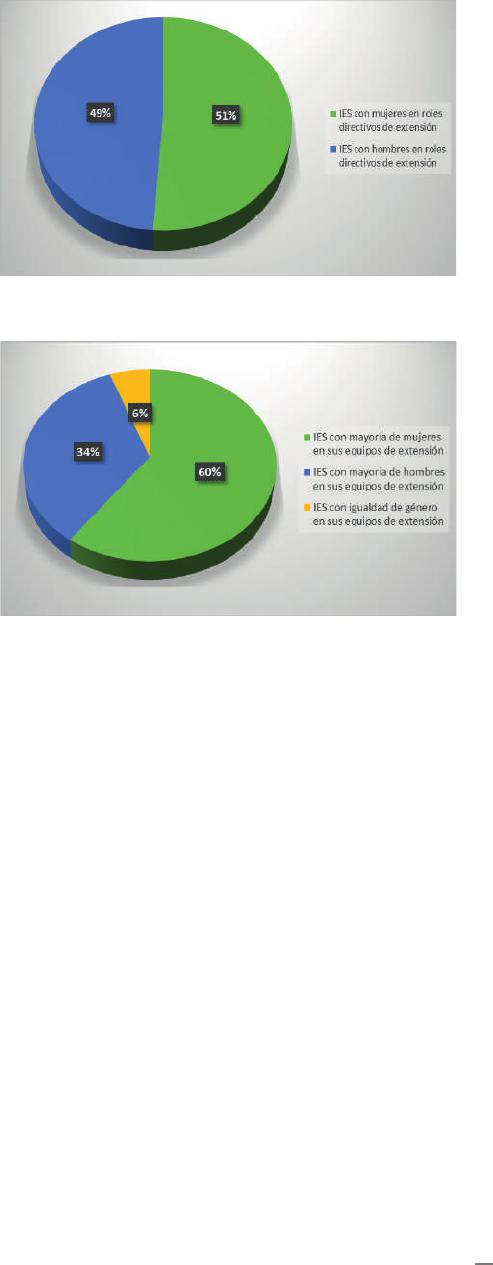

a) La cantidad de hombres y mujeres que hacen parte

de la extensión latinoamericana y caribeña, conrma

el escenario reciente de feminización de la extensión

universitaria (gura 1) enunciado por IESLAC en 2005.

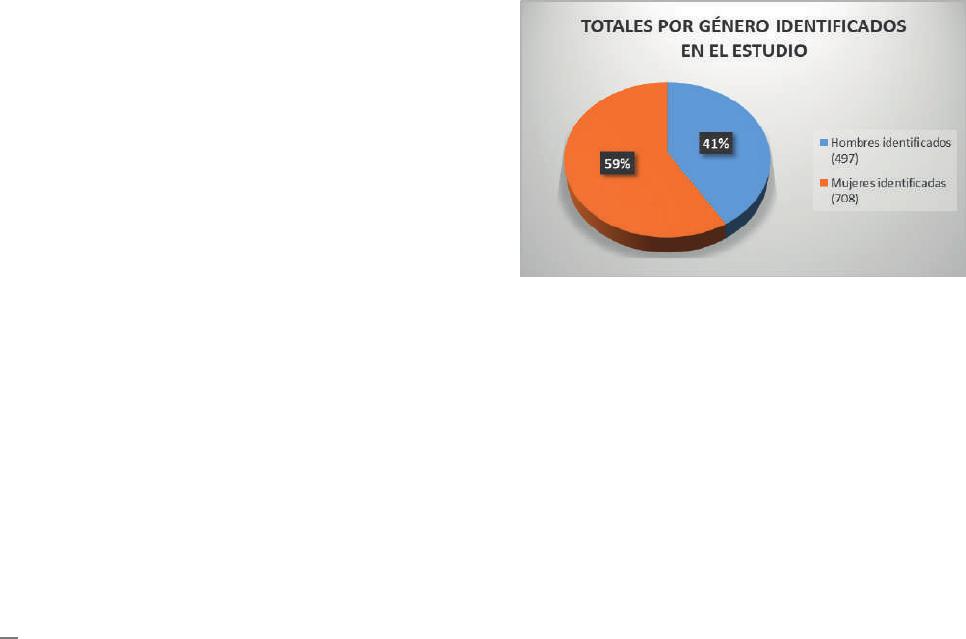

b) La cantidad de hombres vs mujeres que se

encuentran ejerciendo los roles de pro rectores(as),

vicerrectores(as), directores(as), secretarios(as) o

jefes de extensión universitaria en estos 20 países

latinoamericanos, reeja la casi equidad de género,

es decir, que el 51% del grupo es femenino, mientras

que el 49% restante es masculino como indica la gura

2 avanzando de forma evidente en el cierre de brechas

de desigualdad de género en la educación superior.

4 Total de países consultados: 10 centroamericanos y 10 suramericanos.

5 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,

República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Figura 1. Distribución por género de la presencia en extensión universitaria

a nivel latinoamericano y caribeño.

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar

41

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

c) El porcentaje de participación de acuerdo al género

en los equipos de extensión universitaria, proyección

social o vinculación de los 20 países analizados

corresponde a un 60% vs 40%, es decir, que, de un total

de 1033 personas identicadas en el estudio a cargo

de los procesos extensionistas, 417 eran hombres y

616 mujeres, tal como se puede apreciar en la gura

3, proporción que se mantiene en el continente

suramericano, pero que varía ligeramente en el caso

de Centroamérica y el Caribe (Figuras 4 y 5).

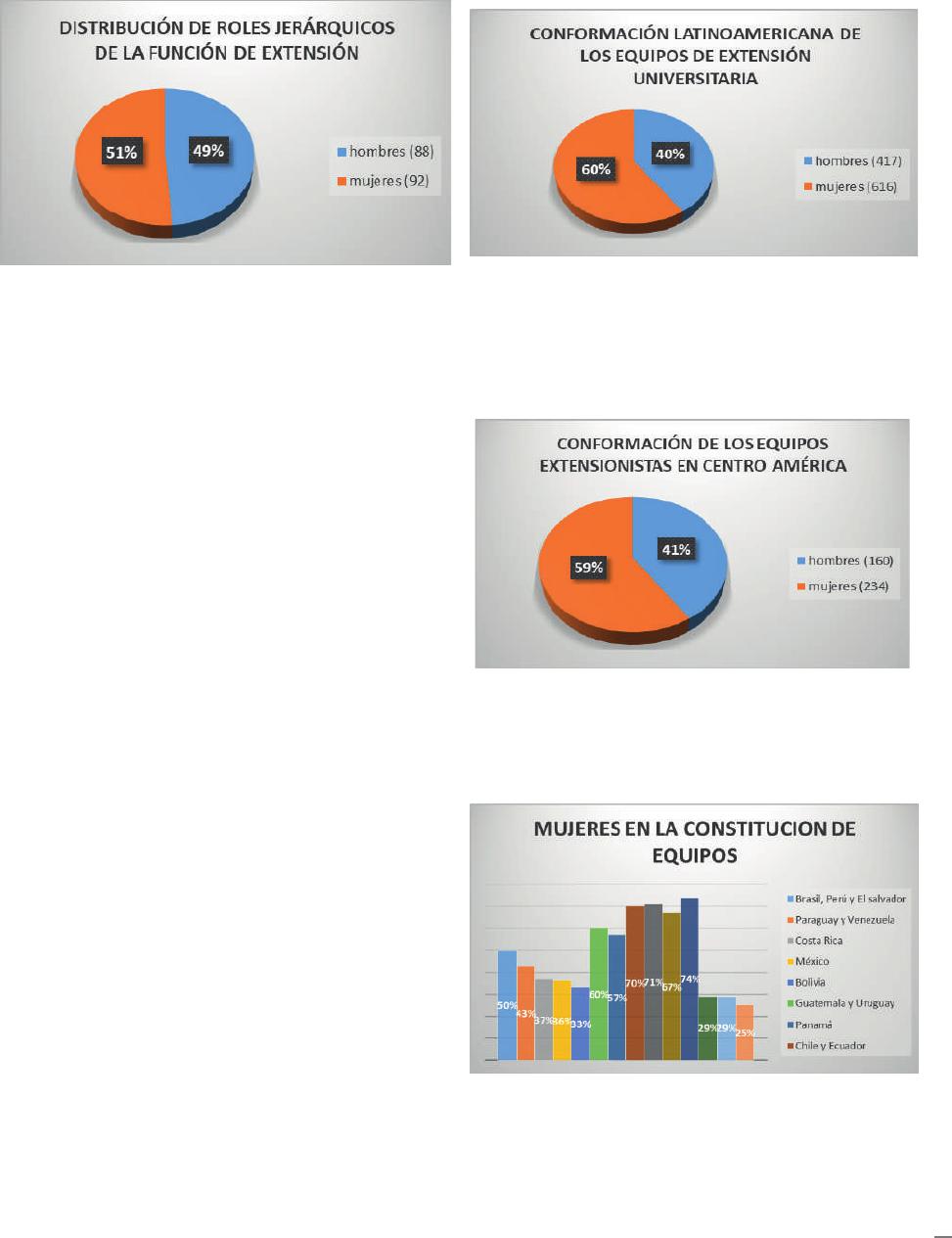

d) Ahora, con relación al género mayoritario que

desempeña cargos jerárquicos o directivos de

extensión universitaria en las instituciones de educación

superior, fue posible evidenciar que para el caso de

Centroamérica, el género masculino se encuentra al

frente con un 52%, mientras que en Suramérica es el

género femenino el que ocupa estos roles jerárquicos

con el 53% (gura 6). Sin embargo, en cuanto a la manera

cómo están conformados los equipos de gestión de

esta función universitaria, se pudo observar que en

Centroamérica el 41% es masculino vs el 69% femenino;

entre tanto en Suramérica, el 40% es masculino vs 60%

femenino (gura 7). Lo anterior permite evidenciar

que dichos datos y análisis, se encuentran en línea de

las investigaciones realizadas y citadas en este texto,

por algunas universidades de la región durante la

última década.

Figura 2. Porcentaje directivo-jerárquico latinoamericano de la función de

extensión universitaria

Figura 3. Porcentaje de conformación según el género de los equipos

extensionistas en los 20 países consultados

Figura 4. Conformación centroamericana y caribeña de los equipos

extensionistas.

Figura 5. Porcentaje de mujeres en la constitución de los equipos según

cada país consultado.

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

42

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

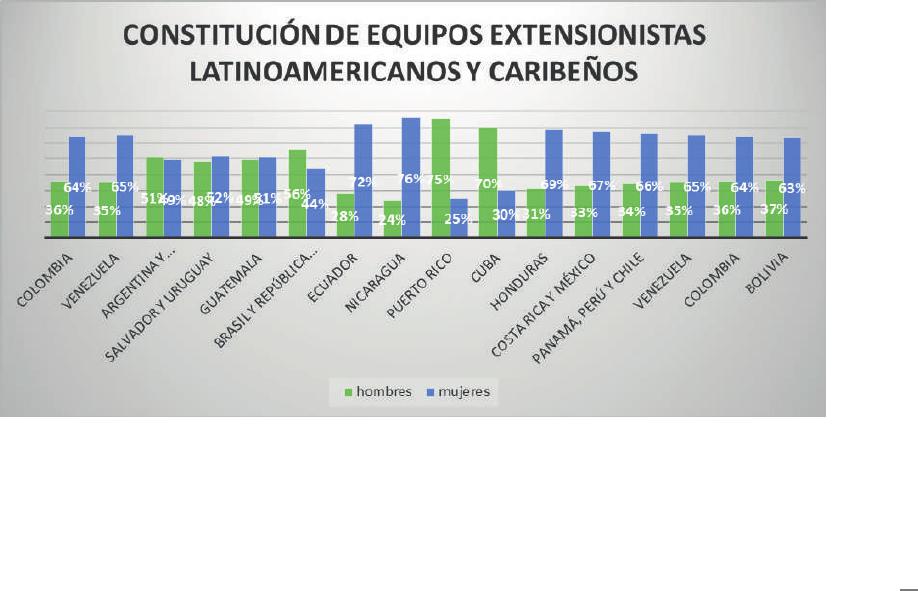

e) Ocho (8) de los 20 países consultados en este

estudio, contaban con mujeres al frente de los

cargos directivos de la extensión (gura 8); solo tres

(3) presentaban igualdad de género y los nueve (9)

restantes dejaban estos roles para los hombres (gura

9). Es decir, que aún existe un camino por recorrer,

antes de lograr una total equidad de género en estos

espacios universitarios, pero que, como región, se ha

avanzado bastante en ello

Ahora bien, esta misma información fue revisada y

analizada de manera particular para cada uno de los

países incluidos en este estudio y llamó la atención del

autor de este texto, las cifras en cada uno de los casos

particulares de estos 20 países analizados, dado que

en algunos de ellos la información variaba bastante,

pese a ser contextos aparentemente similares,

mientras que, en otros, se encontraban panoramas

muy parecidos en contextos o ubicaciones geográcas

distantes. Para poder entender un poco mejor esta

armación a continuación, se presenta de manera más

detallada algunos hallazgos:

Roles jerárquicos o cargos directivos:

• Tres países de la región, han avanzado en el cierre

de brechas de desigualdad de género, en los

espacios extensionistas universitarios. Lo anterior

está basado en los resultados del estudio con

relación a los casos de Brasil, Perú y el Salvador,

países que presentan igualdad de género en

los cargos directivos de la función universitaria

de Extensión o Proyección social, sin embargo,

es necesario, como región latinoamericana,

continuar trabajando en pro de esta igualdad de

género, pues existen aún lugares muy lejanos a

alcanzarla.

• Casos como los de Paraguay y Venezuela, dejan

entrever un caminar un poco más cercano a

la anhelada igualdad de género en el ámbito

extensionista pues presentan una pequeña

diferencia a favor del género masculino (57%)

que quizás obedezca a los años de lucha y logros

alcanzados en el siglo pasado. Por otro lado, en

la región existen otros países como Guatemala

y Uruguay que inclinaron la balanza en el

Figura 6. Relación de los cargos directivos o jerárquicos de la función de

extensión en centro y Suramérica.

Figura 7. Relación de la conformación de los equipos extensionistas en

centro y Suramérica.

Figura 9. Porcentaje masculino en los cargos directivos de la Extensión.

Figura 8. Porcentaje de mujeres en los cargos directivos o jerárquicos de

la función de extensión en centro y Suramérica.

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar

43

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

sentido contrario, es decir, que han permeado

su estructura jerárquica administrativa de la

extensión o proyección social con un avance

feminista evidenciado en un 60% la preferencia de

mujeres en los roles jerárquicos-directivos de la

extensión universitaria.

• Esta feminización de los roles directivos de la

función universitaria al interior de las diferentes

instituciones de educación superior, sigue siendo

una constante en crecimiento en países como

Chile, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Colombia

donde se preere en estos roles jerárquicos al

género femenino con un 67 a 74%, mientras que

en otros países con contextos un poco similares

(Costa Rica, México y Bolivia) el camino por

recorrer sigue estando pendiente debido a que

se ha optado por dejar en dichos cargos al género

masculino con un 64%.

Quizás los países que presentan al momento un camino

largo y pendiente de recorrer al respecto de este tema,

son Puerto Rico y Cuba con un 75% de hombres en el

ejercicio de la dirección institucional de la función,

seguidos de Argentina y República Dominicana que, a

pesar de tener en sus equipos una cantidad notable de

mujeres, aún persisten con el 70% masculino en estos

roles jerárquicos.

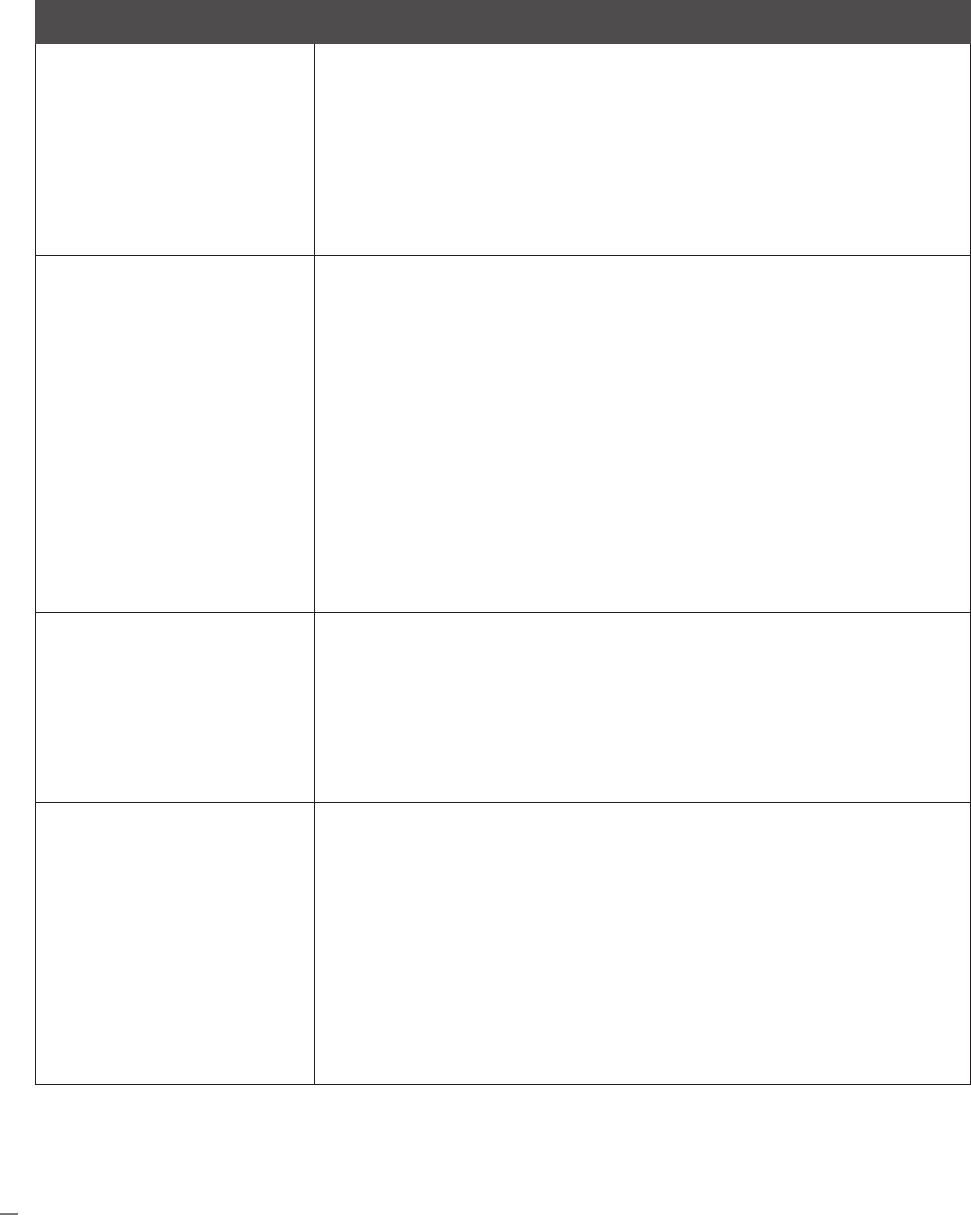

Conformación de equipos extensionistas (gura 10):

• Los resultados del estudio han demostrado

que en el momento de constituir los equipos

gestores y organizativos de la extensión,

vinculación o proyección social, las universidades

latinoamericanas confían a las mujeres dicha

responsabilidad. Armación que se respalda en

casos como los de Ecuador, Nicaragua, Honduras,

Costa Rica, México, Panamá, Perú, Chile,

Venezuela, Colombia y Bolivia que presentan un

67,3% en promedio de mujeres en los equipos.

• Con respecto a Latinoamérica y el Caribe cuenta

con grandes ejemplos de equidad en este punto.

Argentina, Paraguay, El Salvador, Uruguay y

Guatemala han logrado conformar equipos

gestores mixtos en un 50,6% en promedio con

grandes resultados.

• Los desafíos para las instituciones universitarias

independientemente de su carácter público o

privado en países como República Dominicana,

Figura 10. Constitución de equipos extensionistas latinoamericanos.

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

44

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

Brasil, Puerto Rico y Cuba siguen trabajando por

un cierre de brechas de género en sus equipos

extensionistas pues cuentan en promedio con una

mayoría masculina en sus equipos de 64,2%.

Análisis individual por país:

• En el caso de Costa Rica aparentemente quienes

dirigen la función de extensión son las mujeres

con un 63%, lo mismo sucede con la conformación

de sus equipos en un 67%.

• Cuba por su parte, cuenta con una dirección

extensionista jerárquica masculina representada

en el 75%. Los equipos vinculados a la Extensión

bajo las diferentes tipologías de la Extensión

Universitaria, se dividen en un 70% hombres vs 30%

mujeres.

• En El Salvador la función sustantiva la dirigen

de manera igualitaria hombres y mujeres y los

equipos se encuentran conformados en un 52%

por mujeres y 48% hombres.

• En el caso de Guatemala, la información recolectada

muestra que son las mujeres con un 60% quienes

lideran o dirigen la función universitaria y que los

equipos involucrados desde las universidades en

la planeación y ejecución de la extensión están

conformados por un 51% mujeres y 49% hombres.

• Para el caso de Honduras las universidades

consultadas evidencian un rol directivo

de preferencia femenino del 67%, con una

conformación de equipos del 69% femenino y 31%

masculino.

• En México sucede lo contrario, pues la función

universitaria pareciera estar dirigida en un 64%

por el género masculino y contar con un 67% de

mujeres en la conformación de equipos vs un 33%

de hombres.

• En Nicaragua son las mujeres con el 71% quienes

lideran o ejercen roles jerárquicos directivos de

extensión universitaria y los equipos institucionales

extensionistas se encuentran conformados en un

76% por mujeres y un 24% por hombres.

• Panamá se suma a los países en los que son las

mujeres quienes dirigen la Extensión universitaria,

en este caso con un 57% y cuentan con equipos

conformados en un 66% por mujeres vs un 34% por

hombres.

• Puerto Rico cuenta con un liderazgo directivo

masculino del 75% en la función sustantiva, lo

que concuerda con una conformación también

mayoritaria masculina de los equipos en igual

porcentaje (75% hombres).

• En cuanto a República Dominicana, ésta se suma

a la lista de países con liderazgo o dirección

masculina de la extensión con el 71% de hombres

al frente las vicerrectorías, direcciones, secretarias

o jefaturas de extensión. Ahora, con en relación a

la conformación de sus equipos según el género,

éstos cuentan con un 56% masculino y un 44%

femenino.

• El caso de Argentina es ligeramente similar

al anterior, con un 70% hombres directivos y

una conformación de equipos institucionales

extensionistas de 51% hombres vs 49% mujeres,

• Al analizar la información en Bolivia, se encontró

que también son los hombres quienes ejercen

roles jerárquico directivos de la extensión con

un 67% y que los quipos de la universidades e

instituciones de edición superior a cargo de las

diferentes modalidades o tipologías cuentan con

un 63% del género femenino y un 37% del género

masculino.

• En Brasil, al igual que en El Salvador y Perú, existe

igualdad de género en el ejercicio mismo de las pro

rectorías, vicerrectorías, direcciones, secretarías o

jefaturas de extensión. Sin embargo, al momento

de conrmar los equipos institucionales de dicha

función universitaria, se opta por una mayoría

masculina con el 56%.

• Chile, por su parte, cuenta con un 70% de cargos

femeninos directivos en la función de extensión y

equipos conformados en su mayoría por mujeres

con un 66% vs 34% de hombres.

• El caso de Colombia es un poco diferente a

todos los anteriores, pues es el país de la región

analizado que presenta el mayor porcentaje de

mujeres a cargo de esta función sustantiva (74%),

y por ende, la menor cifra de hombres en cargos

directivos extensionistas (26%), privilegiando de

igual manera en la conformación de sus equipos al

género femenino con un 64%.

• En Ecuador, aparentemente quienes “lideran”

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar

45

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

o desempeña roles jerárquicos al interior de la

instituciones de educación superior en torno a la

función de extensión, son las mujeres con el 70%,

y casi en igual proporción la conformación de sus

equipos (72% femeninos vs 28% masculinos).

• Paraguay cuenta con roles directivos

extensionistas masculinos representados en el

57%, lo mismo sucede al analizar la conformación

institucional de sus equipos donde el 51% son

hombres y el 49% mujeres.

• Al revisar el caso de Perú, la información

recolectada mostró una equidad de género en

la asignación de las vicerrectorías, direcciones,

secretarias o jefaturas de extensión; no obstante,

los equipos institucionales de estas dependencias

se encuentran conformados en su mayoría por el

género femenino con un 66%.

• En el caso de Uruguay, son las mujeres quienes

aparentemente ejercen cargos directivos de

la función de extensión con una diferencia

porcentual del 60%, mientras que, en cuanto a

la conformación de los equipos institucionales

extensionistas, la diferencia se reduce a un 52%

femenino vs 48% masculino.

• Finalmente, al revisar la información recopilada

para el caso de Venezuela, los datos obtenidos

evidenciaron un rol masculino que desde las pro

rectorías, vicerrectorías, direcciones, secretarías o

jefaturas de extensión “lidera” o dirige la función

universitaria con el 57%. Ahora, con relación a la

manera como los equipos institucionales a cargo

de alguna de las 11 tipologías de extensión se

encuentran conformados, la información arrojó

que el 35% sin hombres mientras que el 65%

mujeres.

En suma, 8⁶ de los 20 países de estudio (40%)

tienen preferencia por el género femenino en los

roles directivos de la Extensión, Proyección social,

Vinculación con el medio, Interacción o Relación

Universidad-Sociedad y 92 instituciones de educación

superior —de las 180 consultadas en la región—

optan por contratar o vincular en dichos cargos a las

mujeres (gura 11). Aspecto similar que se presenta

en el momento de revisar la manera como se

encuentran conformados los equipos institucionales

a cargo de la gestión e implementación de las

diferentes modalidades o tipologías de la Extensión:

108 instituciones presentan un porcentaje mayor de

mujeres en sus equipos, mientras que solo 10 tienen

igualdad de género en los mismos. (Figura 12).

Conclusiones

La extensión universitaria, proyección social,

vinculación con el medio, interacción o relación

universidad-sociedad, —según como se denomine en

los países latinoamericanos y caribeños—, ha crecido

en estrategias y metodologías desde sus inicios en

Cambridge en 1867, cambiando incluso la manera

como se relaciona con la mujer: ya no como aquel

destinatario de su ejercicio, sino, como el actor capaz

de dirigir, liderar y gestionar exitosamente la función

universitaria. En esa medida, muchas instituciones

de educación superior pública y privada de América

Figura 11. Porcentaje de Instituciones con roles femeninos y masculinos

en los cargos directivos de la Extensión.

Figura 12. Porcentaje de Instituciones de Educación Superior según la

conformación de los equipos de extensión.

6 Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Honduras, Panamá, Colombia, Chile y Ecuador.

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

46

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

Latina y el Caribe, cuentan en la actualidad con equipos

extensionistas femeninos en su mayoría, así como,

con valiosas mujeres al frente de las pro rectorías,

vicerrectorías, secretarías, direcciones y jefaturas de

dicha función sustantiva.

La armación y predicción del Instituto Internacional

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe

(IESALC) de la UNESCO realizada en el año 2005 en

cuanto a que el proceso de feminización de la educación

superior se presentaba para ese entonces como un

hecho irreversible, creciente y que traería impactos

sociales de transformación de las instituciones y

centros de investigación latinoamericanos (Agostini,

2017). Hoy más de tres quinquenios después, es

una total realidad evidenciada en las diferentes

cifras y estudios de las universidades y organismos

internacionales de la región. La presencia femenina en

los entornos universitarios y en especial en los espacios

extensionistas, se convierte en una gran oportunidad

para desarrollar políticas y programas que aborden

entre otros, las necesidades de las mujeres en torno

a la educación superior, así como también reformas

mucho más inclusivas con perspectiva de género, tal

como lo arma Stefania Giannini, Directora General

Adjunta de la UNESCO en un reciente informe con

motivo del día internacional de la mujer.

Los movimientos sociales y feministas regionales

son un complemento y aliado de las instituciones de

educación superior y, en consecuencia, de la misma

extensión universitaria, vinculación o proyección

social. Por lo tanto y parafraseando a Sandra Araya,

es imperativo generar sinergias que permitan nutrir

las tres funciones sustantivas de las universidades

(investigación, la docencia y la extensión universitaria)

transformando desde adentro los claustros

universitarios y educativos con miras a que en un

mediano y largo plazo, ello genere transformación de

las condiciones sociales que propician la desigualdad y

aqueja a la región.

Los cuestionamientos y teorías alrededor de este

proceso de feminización de la extensión universitaria

tienden a considerarlo como fruto de una mayor

sensibilización femenina al detalle ligada a la

capacidad de observar y ser creativos en el momento

de solucionar problemas. Adicionalmente, las

disertaciones ponen sobre la mesa del debate el que

quizás este cambio y migración a la feminización de los

espacios extensionistas latinoamericanos y caribeños,

esté relacionado con los procesos de empatía respecto

a las problemáticas sociales del día a día, alteridad y

otredad femeninos; mientras otros opinan que es

debido la capacidad femenina de persuasión, al

potencial de éstas para desarrollar múltiples acciones

de manera paralela, a su recursividad y practicidad a la

hora de gestionar y liderar. Sin embargo, lo que si es

cierto, es que la creciente y gran presencia femenina,

tanto en la dirección administrativa como en la gestión

de la extensión en las universidades e instituciones

de educación superior latinoamericanas y caribeñas,

puede estar relacionada con su capacidad de trabajo

en equipo, sus niveles de resilencia, capacidad para

reconocer los entornos y ejecutar o gestionar de

manera asertiva y efectiva las tareas (no se puede

olvidar que en un alto porcentaje, ésta mujeres son

profesionales exitosas, madres, esposas, compañeras

y amigas) sin que con ello se quiera decir que el género

masculino no lo puede hacer.

La discusión por la feminización de la extensión ha

impulsado nuevos debates, estrategias y relaciones

con los diferentes actores universitarios, tanto

al interior como al exterior de los campus, lo que

implica un trabajo de equidad, interdisciplinariedad

y transformación que puede ser objeto de reexión

desde múltiples miradas iniciando por la concepción

maternal y la capacidad de las mujeres para socializar

con las comunidades o territorios de una manera más

pronta y cercana.

Finalmente, no cabe duda de que la presencia femenina

—en lo referente a la dirección-liderazgo y gestión

de la extensión universitaria— es una puesta por la

proyección de un agente inspirador y transformador,

aportando a la construcción de tejido social, país y

región.

Referencias bibliográcas

• Agostini, A. y Schiavi, N. (2017). Informe la presencia

de las mujeres en la universidad y su participación

Política en órganos de gestión y representación.

Observatorio de Derechos Humanos de la

Universidad Nacional de Córdoba

• Araya Umaña, S. (2014). Políticas de igualdad de

género y educación superior: desafíos conceptuales

y prácticos. En: Seminario Internacional calidad de

la educación superior y género en américa latina.

FLCSO. Quito

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar

47

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

• Azuaje Rondón, V. (2014). Mujeres en la

Educación Superior. Una mirada desde Venezuela.

Integración Y Conocimiento, 3. Recuperado a

partir de https://revistas.unc.edu.ar/index.php/

integracionyconocimiento/article/view/9250

• Corzo Morales, M., & Galeano Camacho, E. (2020).

Las mujeres ante la educación superior en Colombia:

una aproximación general. Foro por la vida, 3(10), 83-

104.

• CRES. (2008). Declaración de la Conferencia Regional

de Educación Superior en América Latina y el Caribe.

Cartagena, Colombia: UNESCO- IESLAC

• D’Andrea, R. E, Zubiría, A y Sastre Vázquez, (2012).

Reseña histórica de la extensión universitaria.

Secretaria de la Universidad Nacional del Centro de

la Provincia de Buenos Aires P1-12

• Dirección de proyección social Universidad de San

Buenaventura (USB), sede Bogotá (2016). Programa

de relacionamiento con egresados. Bogotá.

• Donoso P. (2001). Breve historia y sentido de

la extensión universitaria. Revista Calidad en la

Educación. 15, 177-188 Santiago de Chile: Consejo

Nacional de Educación (CNED)

• Matteucci, F. (2014). Women in Italian astronomy.

Universita di Trieste, Chair of INAF Scientic Council,

Osservatorio Astronomico di Padova. Recuperado

de https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1402/1402.1952.

pdf

• Moraima Romero, D., & Aldana Zavala, J.

(2019). Proyectos Comunitarios en el proceso

de Transformación Social de la Universidad.

CIENCIAMATRIA, 5(9), 151 - 167. https://doi.

org/10.35381/cm.v5i9.104

• FLACSO (1991). Mujeres latinoamericanas en cifras,

1991

• Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad

Nacional de Córdoba. (2017). La presencia de las

mujeres en la Universidad y su participación política

en órganos de gestión y representación.

• Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. (2021).

Women in higher education: has the female

advantage put an end to gender inequalities? París,

Francia.

• Palermo, Alicia Itatí (2006). El acceso de las mujeres

a la educación universitaria. Revista Argentina

de Sociología, vol 4 No (7),11-46. ISSN: 1667-9261.

Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.

oa?id=26940702

• PAPADÓPULOS, J. y RADAKOVICH, R. (2003).

Educación Superior y género en Uruguay. En Primer

Seminario Internacional Los Géneros en la Educación

Superior en América Latina y el Caribe, México, DF.

• Red Nacional de Extensión Universitaria. (2018).

Política de Extensión: por una universidad

comprometida con el país. ASCUN. Bogotá,

Colombia.

• Rojas Herrera S. Feminización de la Extensión

costarricense desde una perspectiva

intergeneracional. En: Lovo S.M; Ramos M y

Valenzuela S.M. (2019). Diálogos de saberes y

conocimientos con compromiso social. Editorial

Bonaventuriana.

• Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la

UNLPam (2020). “Mujeres y extensión universitaria.

Un proceso transformador” http://contexto.unlpam.

edu.ar/index.php/articulos/vinculacion/43-mujeres-y-

extension-universitaria-un-proceso-transformador.

• Rojas, J. y López C. (2015). Glosario de términos que

se Utilizan en extensión Universitaria. Puyo, Ecuador.

Unión Latinoamericana de Extensión Universitaria

ULEU y Universidad Estatal Amazónica UEA.

• Valpuesta Fernández, M. (2012). Mujer y Universidad.

Revista Historia De La Educación Latinoamericana,

(4). Recuperado a partir de https://revistas.uptc.edu.

co/index.php/historia_educacion_latinamerican/

article/view/1463

• Valenzuela Tovar, S.M. (2018). Unión Latinoamericana

de Extensión Universitaria: un espacio de

cooperación, intercambio y reexión en materia de

extensión y vinculación con la sociedad. +E: Revista

de Extensión Universitaria, 8 (8), enero-junio, 61-88.

doi: 10.14409/extensión.v8i8.Ene-Jun.7720.

• Valenzuela Tovar S.M. (2020). Evolución histórica de

la extensión universitaria. Universidad de San Carlos

de Guatemala USAC. Guatemala.

• Valenzuela Tovar S.M. (2020). La Extensión

universitaria, una mirada desde la Cultura y la Danza.

En: Primer encuentro danzario arte y academia.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

48

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

Bogotá.

• Valenzuela Tovar S.M. (2021). Webinar Extensión

Universitaria: hitos, generalidades y proyectos

extensionistas. Universidad Nacional Autónoma de

Nicaragua, Managua.

Anexo

Extensión Académica

Educación Continua o

continuada

Cursos, seminarios, especialidades (sin grado académico) o diplomados

sobre temas especícos, enfocados a la mejora continua de los egresados

y/o profesionales de diversas ramas. *Conjunto de procesos pedagógicos

realizados con el propósito de formar, capacitar, actualizar, entrenar,

acreditar y calicar grupos de personas en temas relacionados con

necesidades sentidas de formación corta, intereses particulares de grupos,

empresas, entidades, las ONG e instituciones en un área de conocimiento, o

en la solución de problemas especícos. (Rojas, 2015).

Prácticas y pasantías

universitarias o ejercicio

profesional supervisado

Espacio de aproximación a escenarios laborales reales mediante la adquisición

o aplicación de los conocimientos, valores y competencias que han adquirido

los estudiantes durante el programa académico que cursan, en el campo de

las actividades relacionadas con éste. Las asignaturas prácticas constituyen

el espacio de aprendizaje elegido por programa académico para asegurar

la adquisición de competencias profesionales a través de la aproximación

a un escenario real de trabajo. En este sentido, la integración curricular se

hace evidente a través de la evaluación del aprendizaje, en donde el rol de

profesor cobra relevancia en la medida que apoya el proceso de construcción

y uso creativo del conocimiento para apoyar la toma de decisiones frente

a problemas reales. Por su parte la pasantía “es una opción de grado para

optar por el título profesional, a través de la cual los estudiantes demuestran

en escenarios laborales reales los conocimientos, habilidades, actitudes y

valores adquiridos dentro su proceso formativo. (ASCUN, 2018).

Servicios docentes

asistenciales

Desarrollo de un modelo académico de servicio social y a la comunidad,

desarrollado por los docentes, según el área de conocimiento o campo del

saber en el que se desenvuelve su labor y de acuerdo con la reglamentación

curricular y administrativa-institucional. En los servicios docentes pueden

estar incorporados estudiantes como parte de su formación. Pueden

considerarse en esta categoría los consultorios jurídicos, psicológicos y

unidades asesoras de libre concurrencia para usuarios externos. (Rojas, 2015)

Prácticas solidarias,

socioeducativas,

aprendizaje servicio

o proyectos sociales

estudiantiles

Son consideradas como procesos educativos que se desarrollan fuera

del espacio formal, estrategias institucionales de las universidades para la

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes a partir de la inserción en las

comunidades con contextos y problemáticas reales.

Incluyen en su desarrollo espacios de sensibilización, conceptualización,

problematización, reexión, intervención comunitaria especíca y

sistematización sobre lo vivido.

Estas prácticas no reemplazan las prácticas pre-profesionales ni las pasantías

como actividad obligatoria para optar por la titulación y se convierten en una

oportunidad para la innovación en educación.

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar

49

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

Extensión artístico-cultural

Gestión cultural

El arte o técnica de planicar y organizar, dirigir y liderar, supervisar y

administrar las actividades propias del sector cultural en un marco organizativo

determinado; en consecuencia, puede decirse que la gestión cultural

universitaria es el arte de planicar y organizar, liderar y dirigir, supervisar

y administrar aquellas actividades mediante las que la Universidad realiza

su tercera misión. Entre ellas se incluyen la programación de la oferta y su

nanciación, la dirección de estructuras de gestión o servicios especícos, el

mantenimiento de las infraestructuras correspondientes y la promoción de la

participación cultural tanto interna como externa. (Ariño, 2015)

Relacionamiento con los

egresados-graduados

Implementa estrategias y proyectos, a partir de una propuesta operativa de

comunicación, participación, formación y desarrollo humano, que delimita las

áreas de acción y acompañamiento, como lineamientos institucionales acordes

a las necesidades de la relación egresado↔Universidad. Para ello, es necesario

a) el manejo de una relación dialógica a través de medios amigables y efectivos

para el acercamiento, seguimiento y apoyo; b) la motivación e inclusión

de los egresados como agentes activos en los procesos institucionales en

corresponsabilidad o acción de pertenencia, y por último c) propiciar espacios

institucionales que favorezcan el crecimiento continuo de los egresados y el

desarrollo de las dimensiones que los constituyen como personas. (USB, 2016).

Género y Feminización de los Espacios Extensionistas Latinoamericanos

Pág. 33-51

Servicios de Extensión

Voluntariado

Las redes y grupos de voluntarios universitarios se conguran en una de las

expresiones de la responsabilidad social universitaria y la extensión solidaria.

Su quehacer debe estar orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las

poblaciones menos favorecidas, vulnerables o vulneradas, a través de procesos

participativos y de generación de capacidades en ellas, trascendiendo de ese

modo las prácticas asistencialistas. (ASCUN, 2018).

Servicios de asesorías y

consultorías

Acciones orientadas a resolver demandas y necesidades especícas de los

diferentes agentes sociales y comunitarios, buscando encontrar, a nivel

técnico, económico o social, las soluciones más adecuadas a las problemáticas

existentes. Este apartado comprende las acciones que posibilitan la

transferencia de ciencia y tecnología, viables y útiles para enfrentar situaciones

concretas y problemáticas existentes en el medio. También caben aquí los

servicios relacionados con la identicación e investigación de problemas y la

sustentación de propuestas viables para la solución de estos. (ASCUN, 2018).

Programas

interdisciplinarios de

extensión o programas

institucionales de

servicio a la comunidad

que integran formación

e investigación

De caracteres inter y transdisciplinario, que se desarrollan alrededor de

un campo de acción o sector especíco a largo plazo, relacionados con las

políticas institucionales y con las problemáticas de las comunidades en los

ámbitos nacional, regional y local. Articulan simultáneamente la formación

y la investigación con la extensión, vinculan a profesores y estudiantes, y

se desarrollan mediante procesos sustentables de gestión prospectiva y

estratégica. Estas actividades deberán contar con el apoyo de la institución

educativa para garantizar su funcionamiento permanente (ASCUN, 2018).

50

compromiso social

COMPROMISO SOCIAL. Revista de la UNAN-Managua, Extensión Universitaria,

N° 5, Año 03. Vol 1 Ene-Jun. 2021.

Servicios de Extensión

Proyectos comunitarios

Todo aquel que tenga como objetivo promover la cultura en cualquiera de

sus expresiones, (cientíca, económica, jurídica, política, artística, literaria,

deportiva, etc).

Son concebidos como instrumentos en los cuales se plantea la solución a

un problema o la satisfacción de una necesidad sentida por la colectividad;

es decir, son planes de acción detallados que resuelven un problema,

una necesidad colectiva, situacional, corresponsables y cogestionaria de

la comunidad, de esta manera, a través de los proyectos comunitarios se

puede avanzar en la construcción de una mejor sociedad; democrática,

participativa y protagónica, que consolide valores de bien común, una sana

y productiva convivencia. (Moraima Romero, D 2019).

Gestión de la Innovación

o transferencia

tecnológica o Gestión del

emprendimiento

Se expresa a través de la generación e incubación de empresas spin-o y

start up, implementadas a través de diferentes modelos que exibilizan y

facilitan la puesta en marcha de este tipo de empresas. Estas, contribuyen a

diversicar la industria nacional y a desarrollar vocaciones económicas con

mayor valor agregado, para el caso de los emprendimientos empresariales

de base tecnológica; a potenciar las expresiones y manifestaciones

culturales, para el caso de los emprendimientos culturales; y a atender

necesidades de la población, cuando se trata de emprendimientos sociales...

La Gestión de la Innovación incluye de manera adicional lo relacionados

con los Parques tecnológicos como un instrumento fundamental para la

incubación de empresas tecnológicas… (ASCUN, 2018).

Programas

interdisciplinarios de

extensión o programas

institucionales de

servicio a la comunidad

que integran formación e

investigación

De caracteres inter y transdisciplinario, que se desarrollan alrededor de un

campo de acción o sector especíco a largo plazo, relacionados con las

políticas institucionales y con las problemáticas de las comunidades en los

ámbitos nacional, regional y local. Articulan simultáneamente la formación

y la investigación con la extensión, vinculan a profesores y estudiantes, y

se desarrollan mediante procesos sustentables de gestión prospectiva y

estratégica. Estas actividades deberán contar con el apoyo de la institución

educativa para garantizar su funcionamiento permanente (ASCUN, 2018).

Pág. 33-51

Sylvia María Valenzuela Tovar